Experimentalphysik III (Atomphysik)

Experimentalphysik III (Atomphysik)

Experimentalphysik III (Atomphysik)

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

5.2. Das Bohrsche Wasserstoff–Atom, wasserstoffähnliche Spektren 89<br />

beobachtet man jedoch deutliche Abweichungen von der Rutherfordformel. Hier ist die Grundvoraussetzung<br />

der Theorie, das Coulombsche Kraftgesetz, nicht mehr erfüllt. α–Teilchen und<br />

Kern kommen sich so nahe, daß neue Kräfte wirksam werden, die Kernkräfte. Dies nennt man<br />

die anomale Rutherfordstreuung. Man definiert den Kernradius rK als den Abstand, bei dem<br />

die Wirkung des Kernkraftpotentials mit der des Coulombpotentials vergleichbar wird (also den<br />

Bereich, in dem es eine deutliche Abweichung vom Coulombpotential gibt).<br />

Aus Messungen an Au folgerte man, daß der Kern die Größe von ca. 10−15 m hat.<br />

Messung an vielen Kernen ergab: r K = r 0 · A 1<br />

3 mit r 0 ≈ 1.25 fm .<br />

Chadwick bestimmte 1920 aus dem Verhältnis der gestreuten zu den direkt durchfliegenden<br />

α–Teilchen das Z 1 der Folienkerne.<br />

Nach dem Rutherford’schen Atommodell für das Einelektronensystem (H, He + ,Li ++ ) gilt für<br />

die Energie des Elektrons mit der Masse me = m auf der Kreisbahn r<br />

E = Epot + Ekin = − Z1e2 m<br />

+<br />

4πε0r 2 (rω)2 . (5.1.2)<br />

Für das umlaufende Elektron gilt das Kräftegleichgewicht FZ = FC , daher ist<br />

(5.1.3) in (5.1.2) eingesetzt liefert:<br />

Z 1 e 2<br />

E = − 1<br />

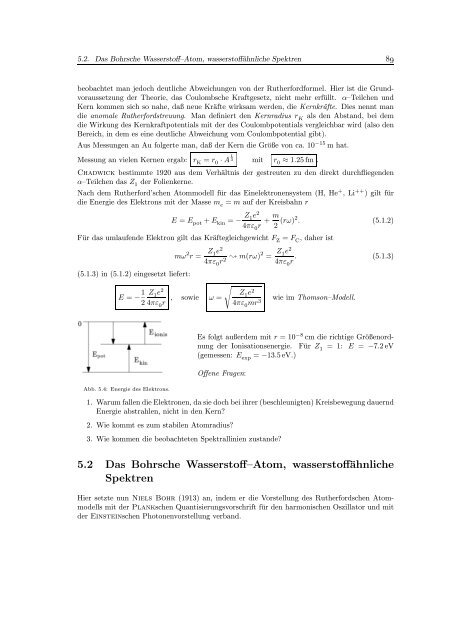

2 4πε0r Abb. 5.4: Energie des Elektrons.<br />

mω 2 r = Z1e2 4πε0r2 � m(rω)2 = Z1e2 . (5.1.3)<br />

4πε0r , sowie ω =<br />

�<br />

Z 1 e 2<br />

4πε 0 mr 3<br />

wie im Thomson–Modell.<br />

Es folgt außerdem mit r =10 −8 cm die richtige Größenordnung<br />

der Ionisationsenergie. Für Z 1 = 1 : E = −7.2eV<br />

(gemessen: E exp = −13.5eV.)<br />

Offene Fragen:<br />

1. Warum fallen die Elektronen, da sie doch bei ihrer (beschleunigten) Kreisbewegung dauernd<br />

Energie abstrahlen, nicht in den Kern?<br />

2. Wie kommt es zum stabilen Atomradius?<br />

3. Wie kommen die beobachteten Spektrallinien zustande?<br />

5.2 Das Bohrsche Wasserstoff–Atom, wasserstoffähnliche<br />

Spektren<br />

Hier setzte nun Niels Bohr (1913) an, indem er die Vorstellung des Rutherfordschen Atommodells<br />

mit der Plankschen Quantisierungsvorschrift für den harmonischen Oszillator und mit<br />

der Einsteinschen Photonenvorstellung verband.