5. Familienbericht 1999 - 2009 auf einen Blick - BMWA

5. Familienbericht 1999 - 2009 auf einen Blick - BMWA

5. Familienbericht 1999 - 2009 auf einen Blick - BMWA

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

FAMILIENBERICHT <strong>1999</strong> – <strong>2009</strong> AUF EINEN BLICK<br />

rende Effekte haben. Das trifft insbesondere <strong>auf</strong> das (zunehmend kommerzialisierte) Fernsehen<br />

zu („Fernsehsozialisation” – vgl. Boeckmann/Hipfl 1989). Damit schalten sich Medien<br />

und in besonderem Maße auch „Neue” Medien aktiv in die Prozesse der Rollenübernahme<br />

und Identitätsbildung von Kindern und Jugendlichen ein (Aufenanger 1990, Barthelmes/<br />

Sander 1990).<br />

Aufgrund der vorliegenden Forschungen können die sozialisierenden bzw. desozialisierenden<br />

Wirkungen der Neuen Medien (unter Einschluss der gesamten Games-Kultur) und<br />

ihr Einfluss <strong>auf</strong> das Familienleben nicht eindeutig beurteilt werden. Einerseits gibt es die<br />

Beobachtung, dass die intensive Nutzung derartiger Medien <strong>auf</strong> Dauer eine Einschränkung<br />

der Kontakte mit Familienmitgliedern und Freunden mit sich bringt und damit tendenziell<br />

zu sozialer Isolation führt (National Institute on Media and the Family). Andererseits wird<br />

<strong>auf</strong> das erzieherische und kreative Potenzial sowie <strong>auf</strong> die partizipative Struktur der neuen<br />

Medienkultur verwiesen (Gee 2003, Shaffer et al. 2005), die auch gesellschaftliche Verantwortung<br />

und Engagement fördern kann (Kahne/Middaugh/Evans 2008).<br />

Politische Sozialisation: Abgeschwächter „Generationentransfer”<br />

Politische Sozialisation vollzieht sich zu einem beträchtlichen Teil als „latente” Sozialisation,<br />

d. h. im Wege der im Kindes- oder Jugendalter stattfindenden Ausprägung einer spezifischen<br />

Persönlichkeitsstruktur, die bestimmte politische Haltungen begünstigt. So wird<br />

etwa von Christel Hopf (Hopf 1993) der Nachweis geführt, dass defizitäre Bindungsformen<br />

zwischen Kindern und deren primären Bezugspersonen zu einem problematischen Umgang<br />

mit Aggressionen führen, die sich in gewaltbejahenden und ethnozentrischen Orientierungen<br />

äußern können (s. Rippl 2008: 445 f.). Falls ein entsprechender Einfluss der<br />

Herkunftsfamilien für die Ausbildung politischer Einstellungen angenommen werden kann,<br />

müsste er sich im Generationentransfer politischer Zugehörigkeiten bzw. in der Bildung<br />

politischer Lager auswirken. Tatsächlich wurde die politische Landschaft Österreichs bis<br />

in die 1970er-Jahre hinein durch ausgeprägte Lagermentalitäten beschrieben, also eine<br />

Quasi-Vererbbarkeit von Politik über die Generationen. Die politische Entwicklung seit den<br />

1970er-Jahren ist durch eine weitgehende Erosion dieser politischen Lager gekennzeichnet<br />

(Naßmacher 2000: 22). Neuere Untersuchungen zeigen jedoch, dass es <strong>einen</strong> derartigen<br />

Generationentransfer im Sinne einer „political transmission” in abgeschwächter Form nach<br />

wie vor gibt.<br />

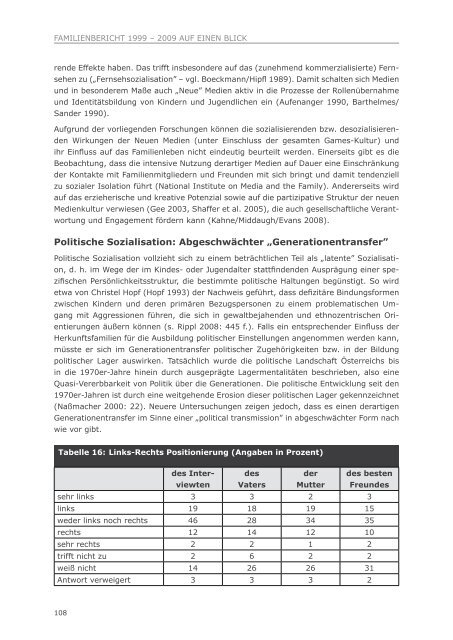

Tabelle 16: Links-Rechts Positionierung (Angaben in Prozent)<br />

des Interviewten<br />

des<br />

Vaters<br />

der<br />

Mutter<br />

des besten<br />

Freundes<br />

sehr links 3 3 2 3<br />

links 19 18 19 15<br />

weder links noch rechts 46 28 34 35<br />

rechts 12 14 12 10<br />

sehr rechts 2 2 1 2<br />

trifft nicht zu 2 6 2 2<br />

weiß nicht 14 26 26 31<br />

Antwort verweigert 3 3 3 2<br />

108

![Programmheft_Bambini.pdf [8264 KB] - OÃ Familienbund - beim ...](https://img.yumpu.com/30503392/1/190x138/programmheft-bambinipdf-8264-kb-oa-familienbund-beim-.jpg?quality=85)

![Zeitschrift Familie, Ausgabe Mai 2013 [PDF 4 MB] - Familienbund](https://img.yumpu.com/21088979/1/184x260/zeitschrift-familie-ausgabe-mai-2013-pdf-4-mb-familienbund.jpg?quality=85)