5. Familienbericht 1999 - 2009 auf einen Blick - BMWA

5. Familienbericht 1999 - 2009 auf einen Blick - BMWA

5. Familienbericht 1999 - 2009 auf einen Blick - BMWA

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

FAMILIENBERICHT <strong>1999</strong> – <strong>2009</strong> AUF EINEN BLICK<br />

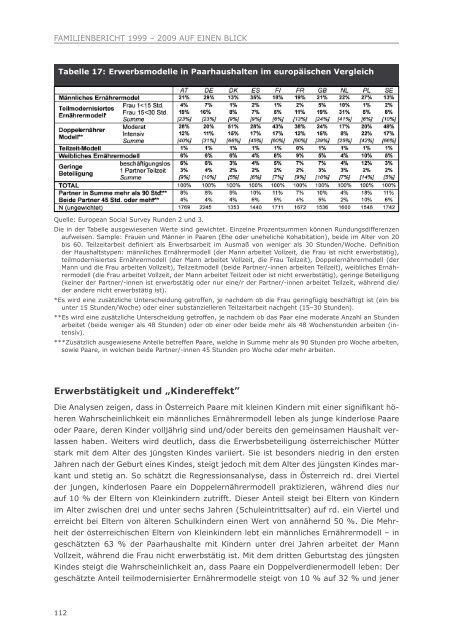

Tabelle 17: Erwerbsmodelle in Paarhaushalten im europäischen Vergleich<br />

Quelle: European Social Survey Runden 2 und 3.<br />

Die in der Tabelle ausgewiesenen Werte sind gewichtet. Einzelne Prozentsummen können Rundungsdifferenzen<br />

<strong>auf</strong>weisen. Sample: Frauen und Männer in Paaren (Ehe oder uneheliche Kohabitation), beide im Alter von 20<br />

bis 60. Teilzeitarbeit definiert als Erwerbsarbeit im Ausmaß von weniger als 30 Stunden/Woche. Definition<br />

der Haushaltstypen: männliches Ernährermodell (der Mann arbeitet Vollzeit, die Frau ist nicht erwerbstätig),<br />

teilmodernisiertes Ernährermodell (der Mann arbeitet Vollzeit, die Frau Teilzeit), Doppelernährermodell (der<br />

Mann und die Frau arbeiten Vollzeit), Teilzeitmodell (beide Partner/-innen arbeiten Teilzeit), weibliches Ernährermodell<br />

(die Frau arbeitet Vollzeit, der Mann arbeitet Teilzeit oder ist nicht erwerbstätig), geringe Beteiligung<br />

(keiner der Partner/-innen ist erwerbstätig oder nur eine/r der Partner/-innen arbeitet Teilzeit, während die/<br />

der andere nicht erwerbstätig ist).<br />

*Es wird eine zusätzliche Unterscheidung getroffen, je nachdem ob die Frau geringfügig beschäftigt ist (ein bis<br />

unter 15 Stunden/Woche) oder einer substanzielleren Teilzeitarbeit nachgeht (15–30 Stunden).<br />

**Es wird eine zusätzliche Unterscheidung getroffen, je nachdem ob das Paar eine moderate Anzahl an Stunden<br />

arbeitet (beide weniger als 48 Stunden) oder ob einer oder beide mehr als 48 Wochenstunden arbeiten (intensiv).<br />

***Zusätzlich ausgewiesene Anteile betreffen Paare, welche in Summe mehr als 90 Stunden pro Woche arbeiten,<br />

sowie Paare, in welchen beide Partner/-innen 45 Stunden pro Woche oder mehr arbeiten.<br />

Erwerbstätigkeit und „Kindereffekt”<br />

Die Analysen zeigen, dass in Österreich Paare mit kl<strong>einen</strong> Kindern mit einer signifikant höheren<br />

Wahrscheinlichkeit ein männliches Ernährermodell leben als junge kinderlose Paare<br />

oder Paare, deren Kinder volljährig sind und/oder bereits den gemeinsamen Haushalt verlassen<br />

haben. Weiters wird deutlich, dass die Erwerbsbeteiligung österreichischer Mütter<br />

stark mit dem Alter des jüngsten Kindes variiert. Sie ist besonders niedrig in den ersten<br />

Jahren nach der Geburt eines Kindes, steigt jedoch mit dem Alter des jüngsten Kindes markant<br />

und stetig an. So schätzt die Regressionsanalyse, dass in Österreich rd. drei Viertel<br />

der jungen, kinderlosen Paare ein Doppelernährermodell praktizieren, während dies nur<br />

<strong>auf</strong> 10 % der Eltern von Kleinkindern zutrifft. Dieser Anteil steigt bei Eltern von Kindern<br />

im Alter zwischen drei und unter sechs Jahren (Schuleintrittsalter) <strong>auf</strong> rd. ein Viertel und<br />

erreicht bei Eltern von älteren Schulkindern <strong>einen</strong> Wert von annähernd 50 %. Die Mehrheit<br />

der österreichischen Eltern von Kleinkindern lebt ein männliches Ernährermodell – in<br />

geschätzten 63 % der Paarhaushalte mit Kindern unter drei Jahren arbeitet der Mann<br />

Vollzeit, während die Frau nicht erwerbstätig ist. Mit dem dritten Geburtstag des jüngsten<br />

Kindes steigt die Wahrscheinlichkeit an, dass Paare ein Doppelverdienermodell leben: Der<br />

geschätzte Anteil teilmodernisierter Ernährermodelle steigt von 10 % <strong>auf</strong> 32 % und jener<br />

112

![Programmheft_Bambini.pdf [8264 KB] - OÃ Familienbund - beim ...](https://img.yumpu.com/30503392/1/190x138/programmheft-bambinipdf-8264-kb-oa-familienbund-beim-.jpg?quality=85)

![Zeitschrift Familie, Ausgabe Mai 2013 [PDF 4 MB] - Familienbund](https://img.yumpu.com/21088979/1/184x260/zeitschrift-familie-ausgabe-mai-2013-pdf-4-mb-familienbund.jpg?quality=85)