- Seite 2 und 3:

Martius-Staden-Jahrbuch 2007 • Nr

- Seite 4 und 5:

Protagonismo juvenil: Proposta para

- Seite 6 und 7:

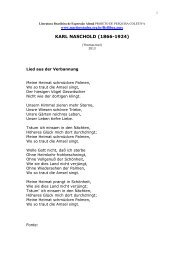

Marcel Vejmelka erinnert an den The

- Seite 8 und 9:

que, após sua imigração ao Brasi

- Seite 10 und 11:

10 teilweise brasilianischer Film a

- Seite 12 und 13:

12 Chile (erschienen 1979) oder Mem

- Seite 14 und 15:

14 Film der auf der Romanvorlage De

- Seite 16 und 17:

16 schrift über diesen Bildhauer e

- Seite 18 und 19:

18 Filmen wie Behind the sun oder D

- Seite 20 und 21:

http://www.indiosonline.org.br/

- Seite 22 und 23:

22 So oder ähnlich denken nicht we

- Seite 24 und 25:

24 Als die Jesuiten im Jahr 1759 im

- Seite 26 und 27:

26 Nordostens in der Rekonstruktion

- Seite 28 und 29:

28 indianischen Gruppen Nordostbras

- Seite 30 und 31:

30 cherweise, dass ein Gemeinschaft

- Seite 32 und 33:

32 ßen Brasilianer sonst wenig pr

- Seite 34 und 35:

34 Es handelt sich hier um einen Te

- Seite 36 und 37:

36 Da ein wesentlicher Bestandteil

- Seite 38 und 39:

38 Je nach Grad der Involvierung in

- Seite 40 und 41:

40 Wir machen Sirup, wir machen Fla

- Seite 42 und 43:

42 der herkömmlichen Realität los

- Seite 44 und 45:

44 Gründung einer nationalen Union

- Seite 46 und 47:

46 como prisioneiro dos „selvagen

- Seite 48 und 49:

48 muitos cronistas espanhóis e ca

- Seite 50 und 51:

50 de todos os atores, que no livro

- Seite 52 und 53:

52 2. Tupi or not tupi - a antropof

- Seite 54 und 55:

54 Sem dúvida esta tradição mere

- Seite 56 und 57:

56 integra plenamente na lógica do

- Seite 58 und 59:

58 A transformação do discurso in

- Seite 60 und 61:

60 mos, a língua tupi tem sido obj

- Seite 62 und 63:

62 sentem inclinados a aceitar os t

- Seite 64 und 65:

agunça bulugusa bulungunza bunda m

- Seite 66 und 67:

66 tion by citing 21 examples of wo

- Seite 68 und 69:

68 cachaça »Charutos encorpados c

- Seite 70 und 71:

70 3. cachaça: aguardente [do quic

- Seite 72 und 73:

72 tuta. Outros, que eram considera

- Seite 74 und 75:

74 tecer considerações a respeito

- Seite 76 und 77:

76 CASTRO, Yeda Pessoa de (1977): I

- Seite 78 und 79:

Anatol Rosenfeld (aus: Letras e lei

- Seite 80 und 81:

80 den Literaturwissenschaft in Bra

- Seite 82 und 83:

82 So lassen sich in Rosenfelds Leb

- Seite 84 und 85:

84 die Lei Áurea von 1888 gleichsa

- Seite 86 und 87:

86 dazu führe, dass die farbige Be

- Seite 88 und 89:

88 die „morena“ als der brasili

- Seite 90 und 91:

90 Indessen, es handelt sich nicht

- Seite 92 und 93:

92 tiger Faktor, scheint keinen wes

- Seite 94 und 95:

94 Rosenfeld deutet dieses Phänome

- Seite 96 und 97:

96 und Gustav Siebenmanns Untersuch

- Seite 98 und 99:

98 Eine Reflexion Anatol Rosenfelds

- Seite 100 und 101:

100 GUINSBURG, Jacó / TAVARES, Ab

- Seite 102 und 103:

Ernst Feder (aus: Heute sprach ich

- Seite 104 und 105:

104 function of Goethe in this cont

- Seite 106 und 107:

106 Diesem Verantwortungsgefühl sa

- Seite 108 und 109:

108 Tagebücher, immerhin drei Jahr

- Seite 110 und 111:

110 und Inseln unterbrochen, alles

- Seite 112 und 113:

112 6. Guimaraes [A Gazeta]: Artike

- Seite 114 und 115:

114 seitig die Zuständigkeit zusch

- Seite 116 und 117:

116 Goethe in den Tropen - Der Kult

- Seite 118 und 119:

118 co, dem ich meinen Wunsch ankü

- Seite 120 und 121:

120 sehr, hier wird kein Bier servi

- Seite 122 und 123:

122 die erste Frau des Schriftstell

- Seite 124 und 125:

124 Literatur ARNAU, Frank (1956):

- Seite 126 und 127:

126 man-Jewish refugees (as differe

- Seite 128 und 129:

128 Tabelle 1 Jüdische Emigration

- Seite 130 und 131:

130 Chance zu haben, Grundbesitz od

- Seite 132 und 133:

132 III. Die Kolonie bei Resende Ei

- Seite 134 und 135:

134 Versuche waren jedoch vergebens

- Seite 136 und 137:

136 ten, lenkten ihre Ressentiments

- Seite 138 und 139:

138 gen in Brasilien wurde die SIBR

- Seite 140 und 141:

140 LESSER, Jeffrey (1989): Diferen

- Seite 142 und 143:

142 Para além dessas distinções

- Seite 144 und 145:

144 Ainda que defendesse que alguns

- Seite 146 und 147:

146 tituição de uma „brasileiri

- Seite 148 und 149:

148 No plano militar, coube às For

- Seite 150 und 151:

150 nalista do Estado Novo e „acu

- Seite 152 und 153:

152 rio de estrangeiros, mantidos e

- Seite 154 und 155:

154 Fonte: Statistisches Bundesamt,

- Seite 156 und 157:

156 de integração“ que vem send

- Seite 158 und 159:

158 não só que observar a ordem l

- Seite 160 und 161:

160 marca identitária, de sorte a

- Seite 162 und 163:

162 DROBINSKI, Matthias (2007): Ekl

- Seite 164 und 165:

Muro de Berlim, Alemanha, 2002 Foto

- Seite 166 und 167:

166 Um caminhão de coisas Eduardo

- Seite 168 und 169:

168 Snow Board Há tanta gente se a

- Seite 170 und 171:

170 Cena brasileira (2007) É o cru

- Seite 172 und 173:

Käthe Kollwitz: A Marcha dos Tecel

- Seite 174 und 175:

174 Introdução Pontos de aproxima

- Seite 176 und 177:

176 de Andrade, que a ela dedica um

- Seite 178 und 179:

178 to provavelmente devido à um e

- Seite 180 und 181:

180 De um lado a arte desses criado

- Seite 182 und 183:

182 vendia queijos, fazia desenhos

- Seite 184 und 185:

184 da primeira fase estavam ainda

- Seite 186 und 187:

186 expressionismo alemão, estando

- Seite 188 und 189:

188 Renina Katz: Retirantes (linole

- Seite 190 und 191:

Recortes fotográficos: Encontro de

- Seite 192 und 193:

192 in social-communitary projects

- Seite 194 und 195:

194 educadoras junto aos conselhos

- Seite 196 und 197:

196 • Protagonismo enquanto conce

- Seite 198 und 199:

198 voluntariado internacional, par

- Seite 200 und 201:

200 cadoras iam construindo condiç

- Seite 202 und 203:

202 refletir a própria experiênci

- Seite 204 und 205:

204 Referências bibliográficas AL

- Seite 206 und 207:

206 mental voyage through Brazil, i

- Seite 208 und 209:

208 aufgabe, da der Wissenshorizont

- Seite 210 und 211:

210 Andererseits beruhte die Bezieh

- Seite 212 und 213:

212 Eine kleine schmutzige Hütte,

- Seite 214 und 215:

214 zweiflung peinigten“, gegen w

- Seite 216 und 217:

216 der Indigenen ihnen selbst zuge

- Seite 218 und 219:

218 der Rechtfertigung, die andersa

- Seite 220 und 221: Fotografie von Robert Avé-Lalleman

- Seite 222 und 223: 222 schen und linguistischen Studie

- Seite 224 und 225: 224 laut einem Nachruf von 1884 „

- Seite 226 und 227: 226 einige Jahre nach seiner Forsch

- Seite 228 und 229: 228 Die Reisebücher fanden durchau

- Seite 230 und 231: 230 das in Brasilien existierende P

- Seite 232 und 233: 232 hundert aufbauten. Diese betraf

- Seite 234 und 235: 234 besonders bei Gesprächspassage

- Seite 236 und 237: 236 - Am Mucuri. Eine Waldgeschicht

- Seite 238 und 239: 238 BRASILIEN ALTE BÜCHER NEUE WEL

- Seite 241 und 242: Koch-Grünberg und sein Meisterwerk

- Seite 243 und 244: Stuttgart. Zugleich behielt er eine

- Seite 245 und 246: Thermometerbeobachtungen; etwa 1000

- Seite 247 und 248: chen Abbildungen und Zeichnungen, u

- Seite 249 und 250: Unserer Meinung nach gehört die Ar

- Seite 251 und 252: mit weichem, schwarzem Fell, der au

- Seite 253: FRANK, Erwin (2005): Viajar é prec

- Seite 256 und 257: 256 southern margin of the plateau,

- Seite 258 und 259: 258 rakteristisch für das Araukari

- Seite 260 und 261: 260 Pedro neue Arbeitskräfte, die

- Seite 262 und 263: 262 status von henselii nachweisen

- Seite 264 und 265: 264 M. Cochran (z. B. 1955) und Ber

- Seite 266 und 267: 266 gewölbten Rückenhaut des Weib

- Seite 268 und 269: 268 Mehrere Neubeschreibungen gehen

- Seite 272 und 273: 272 glänzenden Grün-, Braun- oder

- Seite 274 und 275: 7. Eleutherodactylus henselii 8. Be

- Seite 276 und 277: 19. Hypsiboas faber 20. Physalaemus

- Seite 278 und 279: 274 GARCIA, Paulo C. A. / VINCIPROV

- Seite 280 und 281: 276 SOLÉ, Mirco / KETTERL, Jochen

- Seite 282 und 283: 278 the starry sky of November 15th

- Seite 284 und 285: 280 unteren dagegen drei Sterne auf

- Seite 286 und 287: 282 nische Nationalhymne durchzuset

- Seite 288 und 289: 284 geben, dagegen hat die Flagge v

- Seite 290 und 291: 286 vertritt der pensionierte briti

- Seite 292 und 293: 288 mungen und Winden im Nord- und

- Seite 294 und 295: 290 achthundertjährige Wappen auf

- Seite 296 und 297: 292 listische Anordnung der Sterne

- Seite 298 und 299: 294 auch, weil sie zunächst nur in

- Seite 300 und 301: 296 ber, um 12 Uhr mittags, nur dan

- Seite 302 und 303: 298 Sekte“ zu akzeptieren. Wenn e

- Seite 304 und 305: 300 MOURÃO, Ronaldo Rogério de Fr

- Seite 306 und 307: 302 Wandsprüche von gestern gesehe

- Seite 308 und 309: 304 waren die Sprüche im Alltagsle

- Seite 310 und 311: 306 Auch historische Bedeutungsver

- Seite 312 und 313: 308 chen diese den traditionellen W

- Seite 314 und 315: 310 Ein froher Gast ist niemandes L

- Seite 316 und 317: 312 menschliches Gefühl, das in vi

- Seite 318 und 319: 314 belegt. Man erinnert sich an Sp

- Seite 320 und 321:

316 Vergleichende Analyse der ‚it

- Seite 322 und 323:

318 moralischen Sprüchen dekoriert

- Seite 324:

320 HOFMEISTER, Wernfrid (1995): Sp

- Seite 327 und 328:

9. Erste republikanische Fahne (15.

- Seite 329 und 330:

Regionale Identität und industriel

- Seite 331 und 332:

Die deutsche Einwanderung nach Süd

- Seite 333 und 334:

die Aussage zulässt, dass diese Te

- Seite 335:

Abb.2 Abb.3 327

- Seite 338 und 339:

330 ge deutsche und italienische mi

- Seite 340 und 341:

332 1996, 2003). Auch horizontale K

- Seite 342 und 343:

334 günstigere Standort Juiz de Fo

- Seite 344 und 345:

336 desstaaten steht, um fast das D

- Seite 346 und 347:

338 Literatur BERCOVICH, Néstor /

- Seite 348 und 349:

340 Beschwerlicher Anfang für VARI

- Seite 350 und 351:

342 Auf Grund der erwähnten Sonder

- Seite 352 und 353:

344 Als Meilensteine dieser Entwick

- Seite 354 und 355:

346 sierung erfolglos. Auch die sei

- Seite 356 und 357:

Figur des Hans Staden in der Wander

- Seite 358 und 359:

350 wird 1 - bevor sie schließlich

- Seite 360 und 361:

352 Wenige Wochen später schon gab

- Seite 362 und 363:

José De Quadros, Canibal ou Vitali

- Seite 364 und 365:

Verleihung des Martius-Staden-Preis

- Seite 366 und 367:

José De Quadros: História Verídi

- Seite 368 und 369:

356 Martius-Staden - e graças ao a

- Seite 370 und 371:

358 grandes cantoras Marlene Dietri

- Seite 373 und 374:

Neue Bücher in der Bibliothek des

- Seite 375 und 376:

SOARES, Maria Elias (Ed.); SCHWAMBO

- Seite 377 und 378:

Empresas Associadas / Firmenmitglie

- Seite 379:

® produções editoriais R. Turia