Sprechen über sich selbst als kontrastives Verfahren - Verlag für ...

Sprechen über sich selbst als kontrastives Verfahren - Verlag für ...

Sprechen über sich selbst als kontrastives Verfahren - Verlag für ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

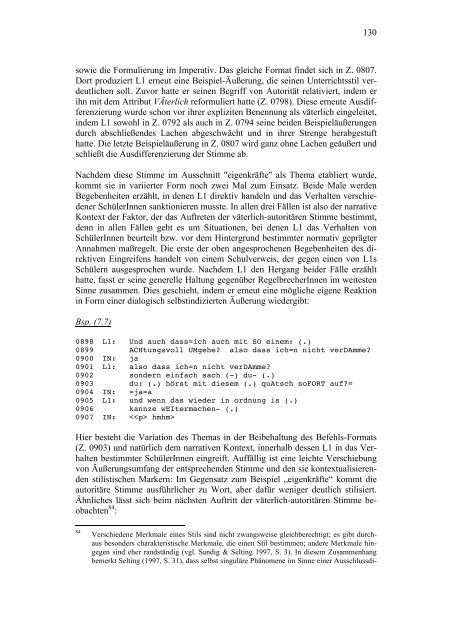

130sowie die Formulierung im Imperativ. Das gleiche Format findet <strong>sich</strong> in Z. 0807.Dort produziert L1 erneut eine Beispiel-Äußerung, die seinen Unterrichtsstil verdeutlichensoll. Zuvor hatte er seinen Begriff von Autorität relativiert, indem erihn mit dem Attribut VÄterlich reformuliert hatte (Z. 0798). Diese erneute Ausdifferenzierungwurde schon vor ihrer expliziten Benennung <strong>als</strong> väterlich eingeleitet,indem L1 sowohl in Z. 0792 <strong>als</strong> auch in Z. 0794 seine beiden Beispieläußerungendurch abschließendes Lachen abgeschwächt und in ihrer Strenge herabgestufthatte. Die letzte Beispieläußerung in Z. 0807 wird ganz ohne Lachen geäußert undschließt die Ausdifferenzierung der Stimme ab.Nachdem diese Stimme im Ausschnitt "eigenkräfte" <strong>als</strong> Thema etabliert wurde,kommt sie in variierter Form noch zwei Mal zum Einsatz. Beide Male werdenBegebenheiten erzählt, in denen L1 direktiv handeln und das Verhalten verschiedenerSchülerInnen sanktionieren musste. In allen drei Fällen ist <strong>als</strong>o der narrativeKontext der Faktor, der das Auftreten der väterlich-autoritären Stimme bestimmt,denn in allen Fällen geht es um Situationen, bei denen L1 das Verhalten vonSchülerInnen beurteilt bzw. vor dem Hintergrund bestimmter normativ geprägterAnnahmen maßregelt. Die erste der oben angesprochenen Begebenheiten des direktivenEingreifens handelt von einem Schulverweis, der gegen einen von L1sSchülern ausgesprochen wurde. Nachdem L1 den Hergang beider Fälle erzählthatte, fasst er seine generelle Haltung gegen<strong>über</strong> RegelbrecherInnen im weitestenSinne zusammen. Dies geschieht, indem er erneut eine mögliche eigene Reaktionin Form einer dialogisch <strong>selbst</strong>indizierten Äußerung wiedergibt:Bsp. (7.7)0898 L1: Und auch dass=ich auch mit SO einem: (.)0899 ACHtungsvoll UMgehe? <strong>als</strong>o dass ich=n nicht verDAmme?0900 IN: ja0901 L1: <strong>als</strong>o dass ich=n nicht verDAmme?0902 sondern einfach sach (-) du- (.)0903 du: (.) hörst mit diesem (.) quAtsch soFORT auf?=0904 IN: =ja=a0905 L1: und wenn das wieder in ordnung is (.)0906 kannze wEItermachen- (.)0907 IN: Hier besteht die Variation des Themas in der Beibehaltung des Befehls-Formats(Z. 0903) und natürlich dem narrativen Kontext, innerhalb dessen L1 in das Verhaltenbestimmter SchülerInnen eingreift. Auffällig ist eine leichte Verschiebungvon Äußerungsumfang der entsprechenden Stimme und den sie kontextualisierendenstilistischen Markern: Im Gegensatz zum Beispiel „eigenkräfte“ kommt dieautoritäre Stimme ausführlicher zu Wort, aber da<strong>für</strong> weniger deutlich stilisiert.Ähnliches lässt <strong>sich</strong> beim nächsten Auftritt der väterlich-autoritären Stimme beobachten84 :84Verschiedene Merkmale eines Stils sind nicht zwangsweise gleichberechtigt; es gibt durchausbesonders charakteristische Merkmale, die einen Stil bestimmen; andere Merkmale hingegensind eher randständig (vgl. Sandig & Selting 1997, S. 3). In diesem Zusammenhangbemerkt Selting (1997, S. 31), dass <strong>selbst</strong> singuläre Phänomene im Sinne einer Ausschlussdi-