Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LES LANGAGES DE LA VILLE<br />

De cette monotone réalité quotidienne Charles n’arrive à s’échapper que<br />

par les cloches… ! : « [il] suppliait le bedeau de lui laisser sonner les cloches, pour<br />

se pendre de tout son corps à la grande corde et se sentir emporté par elle dans sa<br />

volée » 1 . Le lecteur peut-il contourner la polysémie du mot « cloche » ? Tout ne vat-il<br />

pas « clocher » dans la vie de Charles ?<br />

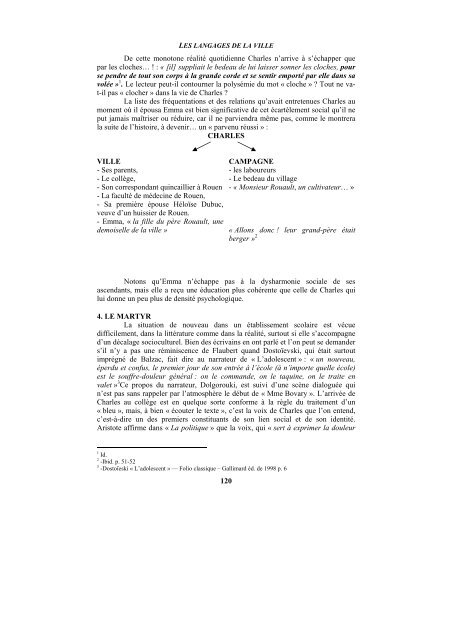

La liste des fréquentations et des relations qu’avait entretenues Charles au<br />

moment où il épousa Emma est bien significative de cet écartèlement social qu’il ne<br />

put jamais maîtriser ou réduire, car il ne parviendra même pas, comme le montrera<br />

la suite de l’histoire, à devenir… un « parvenu réussi » :<br />

CHARLES<br />

VILLE<br />

- Ses parents,<br />

- Le collège,<br />

- Son correspondant quincaillier à Rouen<br />

- La faculté de médecine de Rouen,<br />

- Sa première épouse Héloïse Dubuc,<br />

veuve d’un huissier de Rouen.<br />

- Emma, « la fille du père Rouault, une<br />

demoiselle de la ville »<br />

CAMPAGNE<br />

- les laboureurs<br />

- Le bedeau du village<br />

- « Monsieur Rouault, un cultivateur… »<br />

« Allons donc ! leur grand-père était<br />

berger » 2<br />

Notons qu’Emma n’échappe pas à la dysharmonie sociale de ses<br />

ascendants, mais elle a reçu une éducation plus cohérente que celle de Charles qui<br />

lui donne un peu plus de densité psychologique.<br />

4. LE MARTYR<br />

La situation de nouveau dans un établissement scolaire est vécue<br />

difficilement, dans la littérature comme dans la réalité, surtout si elle s’accompagne<br />

d’un décalage socioculturel. Bien des écrivains en ont parlé et l’on peut se demander<br />

s’il n’y a pas une réminiscence de Flaubert quand Dostoïevski, qui était surtout<br />

imprégné de Balzac, fait dire au narrateur de « L’adolescent » : « un nouveau,<br />

éperdu et confus, le premier jour de son entrée à l’école (à n’importe quelle école)<br />

est le souffre-douleur général : on le commande, on le taquine, on le traite en<br />

valet » 3 Ce propos du narrateur, Dolgorouki, est suivi d’une scène dialoguée qui<br />

n’est pas sans rappeler par l’atmosphère le début de « Mme Bovary ». L’arrivée de<br />

Charles au collège est en quelque sorte conforme à la règle du traitement d’un<br />

« bleu », mais, à bien « écouter le texte », c’est la voix de Charles que l’on entend,<br />

c’est-à-dire un des premiers constituants de son lien social et de son identité.<br />

Aristote affirme dans « La politique » que la voix, qui « sert à exprimer la douleur<br />

1 Id.<br />

2 -Ibid. p. 51-52<br />

3 -Dostoïeski « L’adolescent » — Folio classique – Gallimard éd. de 1998 p. 6<br />

120