- Page 2 and 3:

C.A.L.S./C.P.S.T. 2003 LES LANGAGES

- Page 4 and 5:

AVANT - PROPOS Lieux de pouvoir et

- Page 6 and 7:

AVANT - PROPOS deux de ses poèmes

- Page 8 and 9:

AVANT - PROPOS Adrien N’TABONA co

- Page 10 and 11:

L’ÉLOGE DE LA VILLE : RHÉTORIQU

- Page 12 and 13:

L’ÉLOGE DE LA VILLE : RHÉTORIQU

- Page 14 and 15:

L’ÉLOGE DE LA VILLE : RHÉTORIQU

- Page 16 and 17:

L’ÉLOGE DE LA VILLE : RHÉTORIQU

- Page 18 and 19:

L’ÉLOGE DE LA VILLE : RHÉTORIQU

- Page 20 and 21:

L’ARCHITECTURE, ENTRE LE LIEU ET

- Page 22 and 23:

L’ARCHITECTURE, ENTRE LE LIEU ET

- Page 24 and 25:

L’ARCHITECTURE, ENTRE LE LIEU ET

- Page 26 and 27:

L’ARCHITECTURE, ENTRE LE LIEU ET

- Page 28 and 29:

L’ARCHITECTURE, ENTRE LE LIEU ET

- Page 30 and 31:

L’ARCHITECTURE, ENTRE LE LIEU ET

- Page 32 and 33:

BERLIN, LA VILLE RÉELLE ET LA VILL

- Page 34 and 35:

BERLIN, LA VILLE REELLE ET LA VILLE

- Page 36 and 37:

BERLIN, LA VILLE REELLE ET LA VILLE

- Page 38 and 39:

BERLIN, LA VILLE REELLE ET LA VILLE

- Page 40 and 41:

BERLIN, LA VILLE REELLE ET LA VILLE

- Page 42 and 43:

BERLIN, LA VILLE REELLE ET LA VILLE

- Page 44 and 45:

BERLIN, LA VILLE REELLE ET LA VILLE

- Page 46 and 47:

LES LANGAGES DE LA VILLE roman comm

- Page 48 and 49:

LES LANGAGES DE LA VILLE votées da

- Page 50 and 51:

LES LANGAGES DE LA VILLE langagiers

- Page 52 and 53:

LES LANGAGES DE LA VILLE Hongrie, a

- Page 54 and 55:

LES LANGAGES DE LA VILLE Départ et

- Page 56 and 57:

LES LANGAGES DE LA VILLE manteau pa

- Page 58 and 59:

LES LANGAGES DE LA VILLE souriant.

- Page 60 and 61:

LES LANGAGES DE LA VILLE tante mon

- Page 62 and 63:

LES LANGAGES DE LA VILLE l’idéol

- Page 64 and 65:

LES LANGAGES DE LA VILLE Says Goodb

- Page 66 and 67:

LES LANGAGES DE LA VILLE président

- Page 68 and 69:

LES LANGAGES DE LA VILLE le discour

- Page 70 and 71:

LES LANGAGES DE LA VILLE RINN M. 19

- Page 72 and 73:

LES LANGAGES DE LA VILLE sur des ex

- Page 74 and 75:

LES LANGAGES DE LA VILLE mortelles

- Page 76 and 77:

LES LANGAGES DE LA VILLE 10 %. La v

- Page 78 and 79:

LES LANGAGES DE LA VILLE ARCHITECTU

- Page 80 and 81:

LES LANGAGES DE LA VILLE quatre vas

- Page 82 and 83:

LES LANGAGES DE LA VILLE LEDOUX, C.

- Page 84 and 85:

LES LANGAGES DE LA VILLE AGILITE DA

- Page 86 and 87:

LA VILLE ILLISIBLE : CURIOSITÉ, VO

- Page 88 and 89:

LA VILLE ILLISIBLE : CURIOSITÉ, VO

- Page 90 and 91:

LA VILLE ILLISIBLE : CURIOSITÉ, VO

- Page 92 and 93:

LA VILLE ILLISIBLE : CURIOSITÉ, VO

- Page 94 and 95:

LA VILLE ILLISIBLE : CURIOSITÉ, VO

- Page 96 and 97:

LES LANGAGES DE LA VILLE Npr 1 qu

- Page 98 and 99:

LES LANGAGES DE LA VILLE gouverné

- Page 100 and 101:

LES LANGAGES DE LA VILLE "Or ce n

- Page 102 and 103:

LES LANGAGES DE LA VILLE "Ne vaudra

- Page 104 and 105:

LES LANGAGES DE LA VILLE comme à l

- Page 106 and 107:

SYMBOLIQUE DE LA VILLE DANS L’ŒU

- Page 108 and 109:

SYMBOLIQUE DE LA VILLE DANS L’ŒU

- Page 110 and 111:

SYMBOLIQUE DE LA VILLE DANS L’ŒU

- Page 112 and 113:

SYMBOLIQUE DE LA VILLE DANS L’ŒU

- Page 114 and 115:

SYMBOLIQUE DE LA VILLE DANS L’ŒU

- Page 116 and 117:

SYMBOLIQUE DE LA VILLE DANS L’ŒU

- Page 118 and 119:

SÉMIOTIQUE DE LA VILLE ET DE SES C

- Page 120 and 121:

SÉMIOTIQUE DE LA VILLE ET DE SES C

- Page 122 and 123:

SÉMIOTIQUE DE LA VILLE ET DE SES C

- Page 124 and 125:

NI DE LA VILLE, NI VRAIMENT DE LA C

- Page 126 and 127:

NI DE LA VILLE, NI VRAIMENT DE LA C

- Page 128 and 129:

NI DE LA VILLE, NI VRAIMENT DE LA C

- Page 130 and 131:

NI DE LA VILLE, NI VRAIMENT DE LA C

- Page 132 and 133:

NI DE LA VILLE, NI VRAIMENT DE LA C

- Page 134 and 135:

NI DE LA VILLE, NI VRAIMENT DE LA C

- Page 136 and 137:

LES LANGAGES DE LA VILLE l’écrit

- Page 138 and 139:

LES LANGAGES DE LA VILLE 2. LE TAG

- Page 140 and 141:

LES LANGAGES DE LA VILLE chantier,

- Page 142 and 143:

LES LANGAGES DE LA VILLE pulsion mi

- Page 144 and 145:

LES LANGAGES DE LA VILLE par les ax

- Page 146 and 147:

LES LANGAGES DE LA VILLE La ville d

- Page 148 and 149:

LES LANGAGES DE LA VILLE semi wild

- Page 150 and 151:

LES LANGAGES DE LA VILLE Annexe 3 :

- Page 152 and 153:

LES LANGAGES DE LA VILLE Borges et

- Page 154 and 155:

LES LANGAGES DE LA VILLE homme d’

- Page 156 and 157:

LES LANGAGES DE LA VILLE La nuit, F

- Page 158 and 159:

LES LANGAGES DE LA VILLE D’abord

- Page 160 and 161:

LES LANGAGES DE LA VILLE humain ent

- Page 162 and 163:

LES LANGAGES DE LA VILLE Au crépus

- Page 164 and 165:

LES LANGAGES DE LA VILLE 7.Here I w

- Page 166 and 167:

LES LANGAGES DE LA VILLE Personnage

- Page 168 and 169:

LES LANGAGES DE LA VILLE blown -…

- Page 170 and 171:

LES LANGAGES DE LA VILLE hag crosse

- Page 172 and 173:

LES LANGAGES DE LA VILLE syntaxique

- Page 174 and 175:

LES LANGAGES DE LA VILLE 7.He walke

- Page 176 and 177:

LES LANGAGES DE LA VILLE par la pr

- Page 178 and 179:

LES LANGAGES DE LA VILLE roman dans

- Page 180 and 181:

LES LANGAGES DE LA VILLE Loin d’

- Page 182 and 183:

LES LANGAGES DE LA VILLE fait aussi

- Page 184 and 185:

LES LANGAGES DE LA VILLE périphras

- Page 186 and 187:

LES LANGAGES DE LA VILLE beaucoup p

- Page 188 and 189:

LES LANGAGES DE LA VILLE provocateu

- Page 190 and 191:

LES LANGAGES DE LA VILLE DORIER-APR

- Page 192 and 193:

LES LANGAGES DE LA VILLE travers l

- Page 194 and 195:

LES LANGAGES DE LA VILLE notera que

- Page 196 and 197:

LES LANGAGES DE LA VILLE Pour s’e

- Page 198 and 199:

LES LANGAGES DE LA VILLE appliquer

- Page 200 and 201:

LES LANGAGES DE LA VILLE absent. Le

- Page 202 and 203:

LES LANGAGES DE LA VILLE souvent l

- Page 204 and 205:

LES LANGAGES DE LA VILLE Ces avant-

- Page 206 and 207:

LES LANGAGES DE LA VILLE également

- Page 208 and 209:

LES LANGAGES DE LA VILLE des niveau

- Page 210 and 211:

LES LANGAGES DE LA VILLE La vie des

- Page 212 and 213:

LES LANGAGES DE LA VILLE Horace, Ju

- Page 214 and 215:

LES LANGAGES DE LA VILLE lexicograp

- Page 216 and 217:

LES LANGAGES DE LA VILLE L’inclus

- Page 218 and 219:

LES LANGAGES DE LA VILLE fraudeurs

- Page 220 and 221:

LES LANGAGES DE LA VILLE Pour termi

- Page 222 and 223:

ÉCOLE DE BUJUMBURA, ÉCOLE DE LA F

- Page 224 and 225:

ECOLE DE BUJUMBURA, ECOLE DE LA FUI

- Page 226 and 227:

ECOLE DE BUJUMBURA, ECOLE DE LA FUI

- Page 228 and 229:

ECOLE DE BUJUMBURA, ECOLE DE LA FUI

- Page 230 and 231:

ECOLE DE BUJUMBURA, ECOLE DE LA FUI

- Page 232 and 233:

ECOLE DE BUJUMBURA, ECOLE DE LA FUI

- Page 234 and 235: EXPRESSION LINGUISTIQUE DE LA REPR

- Page 236 and 237: EXPRESSION LINGUISTIQUE DE LA REPRE

- Page 238 and 239: EXPRESSION LINGUISTIQUE DE LA REPRE

- Page 240 and 241: EXPRESSION LINGUISTIQUE DE LA REPRE

- Page 242 and 243: VILLE ET PAROLE DES JEUNES 1. INTRO

- Page 244 and 245: VILLE ET PAROLE DES JEUNES pas à s

- Page 246 and 247: VILLE ET PAROLE DES JEUNES appellen

- Page 248 and 249: VILLE ET PAROLE DES JEUNES les parl

- Page 250 and 251: VILLE ET PAROLE DES JEUNES 5. CONCL

- Page 252 and 253: ÉTUDE DES TRAITS DE REPRÉSENTATIO

- Page 254 and 255: ETUDE DES TRAITS DE REPRESENTATIONS

- Page 256 and 257: ETUDE DES TRAITS DE REPRESENTATIONS

- Page 258 and 259: ETUDE DES TRAITS DE REPRESENTATIONS

- Page 260 and 261: ETUDE DES TRAITS DE REPRESENTATIONS

- Page 262 and 263: ETUDE DES TRAITS DE REPRESENTATIONS

- Page 264 and 265: SCÈNE DE RUE AU BRÉSIL. ANALYSE E

- Page 266 and 267: SCÈNE DE RUE AU BRESIL… pommes,

- Page 268 and 269: SCÈNE DE RUE AU BRESIL… peau rou

- Page 270 and 271: SCÈNE DE RUE AU BRESIL… partie,

- Page 272 and 273: SCÈNE DE RUE AU BRESIL… des main

- Page 274 and 275: SCÈNE DE RUE AU BRESIL… 4. LE NI

- Page 276 and 277: SCÈNE DE RUE AU BRESIL… derrièr

- Page 278 and 279: SCÈNE DE RUE AU BRESIL… Cependan

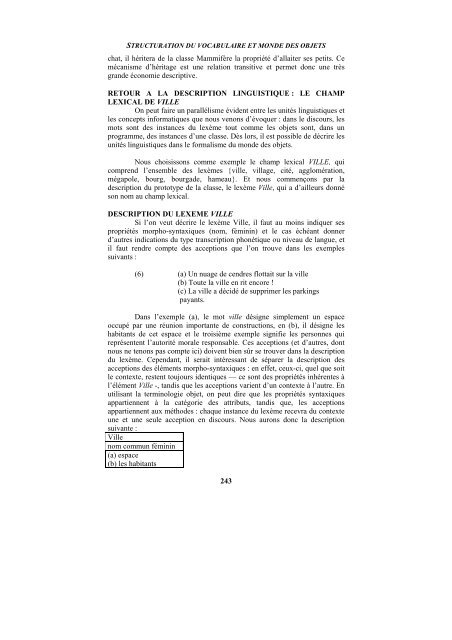

- Page 280 and 281: STRUCTURATION DU VOCABULAIRE ET MON

- Page 282 and 283: STRUCTURATION DU VOCABULAIRE ET MON

- Page 286 and 287: STRUCTURATION DU VOCABULAIRE ET MON

- Page 288 and 289: LE FANTASME DE LA TOUR DE BABEL DAN

- Page 290 and 291: LE FANTASME DE LA TOUR DE BABEL…

- Page 292 and 293: LE FANTASME DE LA TOUR DE BABEL…

- Page 294: LE FANTASME DE LA TOUR DE BABEL…