- Page 1 and 2:

UNIVERSITE DE DROIT, D'ÉCONOMIE ET

- Page 3 and 4:

Sommaire INTRODUCTION PREMIERE PART

- Page 5 and 6:

de leur influence (2) . Ni simple a

- Page 7 and 8:

comprendre l'activité de la doctri

- Page 9 and 10:

objet ? Ce sont des interrogations

- Page 11 and 12:

cependant illusoire (15) ". À titr

- Page 13 and 14:

dont le savoir et les convictions s

- Page 15 and 16:

invite à le faire M. le professeur

- Page 17 and 18:

des normes juridiques. Toutefois, l

- Page 19 and 20:

possèdent nécessairement la même

- Page 21 and 22:

M. le professeur Ronald Dworkin pr

- Page 23 and 24:

PREMIERE PARTIE LA TRANSFORMATION E

- Page 25 and 26:

TITRE PREMIER DE LA FIXITE A LA SEC

- Page 27 and 28:

donc laissée vacante et une vacati

- Page 29 and 30:

contradictoirement sur les concepti

- Page 31 and 32:

18. Unification - L'idée d'une uni

- Page 33 and 34:

justice distributive et justice com

- Page 35 and 36:

Merlin mettent en garde l'assemblé

- Page 37 and 38:

historique commencera par les temps

- Page 39 and 40:

Cours de province ou à Paris. On r

- Page 41 and 42:

eflète bien la dualité des interp

- Page 43 and 44:

Pardessus donne à ses propos une t

- Page 45 and 46:

de discuter où l'on suppose résol

- Page 47 and 48:

aboutissement et une sélection des

- Page 49 and 50:

l'opinion fondamentale de l'auteur

- Page 51 and 52:

l'adversaire. Pour mieux le balayer

- Page 53 and 54:

eprésentations de l'ordre juridiqu

- Page 55 and 56:

L'idée traditionnelle toujours pr

- Page 57 and 58:

normatif potentiel dont la doctrine

- Page 59 and 60:

concret. L'application de la loi do

- Page 61 and 62:

quelconque, en interprétant la loi

- Page 63 and 64:

de la succession, lui donne le droi

- Page 65 and 66:

abandonné. Premièrement, la quest

- Page 67 and 68:

pas l'efficacité d'un partage part

- Page 69 and 70:

de jurisprudence, par l'influence d

- Page 71 and 72:

oppositions (219) ". Il faut trouve

- Page 73 and 74:

et l'École de l'exégèse permet

- Page 75 and 76:

naissance des sciences sociales, la

- Page 77 and 78:

d'une recherche ontologique se dess

- Page 79 and 80:

des interprètes et des jurislateur

- Page 81 and 82:

À l'heure où le positivisme kels

- Page 83 and 84:

La doctrine, elle, est conçue par

- Page 85 and 86:

saura à quoi s'en tenir et pourra

- Page 87 and 88:

auteur légifère de façon substan

- Page 89 and 90:

méthodologique dissonante fut Lamb

- Page 91 and 92:

transportés par un automobiliste,

- Page 93 and 94:

de droit justement adapté à l'ens

- Page 95 and 96:

échec. L’École du droit libre n

- Page 97 and 98:

caché (333) ". Ripert n'est ni l'u

- Page 99 and 100:

droit (343) . La controverse et l'i

- Page 101 and 102:

101 durer. D'une façon ou d'une au

- Page 103 and 104:

103 "les a mis elle-même hors de l

- Page 105 and 106:

105 l'interprétation (361) qui fon

- Page 107 and 108:

107 réfléchir sur l'accélératio

- Page 109 and 110:

109 successions qu'il tint à la Re

- Page 111 and 112:

111 son champ de discernement est i

- Page 113 and 114:

113 70. Des autorités interprétat

- Page 115 and 116:

115 Les grandes réformes législat

- Page 117 and 118:

117 Au fond, la coexistence de repr

- Page 119 and 120:

119 L'illusion se maintient et se p

- Page 121 and 122:

121 pas interdit de tendre au maxim

- Page 123 and 124:

123 lorsque nous voulons nous soust

- Page 125 and 126:

125 américains (446) , deviendra u

- Page 127 and 128:

127 confiance dans les juridictions

- Page 129 and 130:

129 source de droit, les règles qu

- Page 131 and 132:

131 dans le système positif franç

- Page 133 and 134:

133 doctrine est plurielle. Les uni

- Page 135 and 136:

135 Une personne, un patrimoine. Un

- Page 137 and 138:

137 diaboliques. Grâce soit rendue

- Page 139 and 140:

139 C'est le plus souvent l'ordre j

- Page 141 and 142:

141 léser le véritable propriéta

- Page 143 and 144:

143 contenu (525) . Le fait exonér

- Page 145 and 146:

145 95. Garanties théoriques - Int

- Page 147 and 148:

147 97. Contre l'arbitraire - Léon

- Page 149 and 150:

149 discutées. Il sera pour les ju

- Page 151 and 152:

151 Évidemment l'adepte du culte d

- Page 153 and 154:

153 sécurité juridique. La remise

- Page 155 and 156:

155 controverse de nombreuses conve

- Page 157 and 158:

157 parallèlement d'une action per

- Page 159 and 160:

159 état de cause, lorsque la doct

- Page 161 and 162:

161 l'égard des tiers que de son a

- Page 163 and 164:

163 En raisonnant de jure ferenda,

- Page 165 and 166:

PARAGRAPHE 1. LA SOLUTION EFFICACE

- Page 167 and 168:

167 sans faille (625) . Un rien par

- Page 169 and 170:

169 conventionnelle de l'activité

- Page 171 and 172:

171 nulles, le choix de la fiction

- Page 173 and 174: 173 positif. Informer suppose déte

- Page 175 and 176: 175 nouvelle jurisprudence de la Co

- Page 177 and 178: 177 d'explication, la sécurité ju

- Page 179 and 180: 179 banquier sont des exemples type

- Page 181 and 182: 181 nullité de principe de la clau

- Page 183 and 184: 183 privilégiée sur la créance d

- Page 185 and 186: 185 acquéreur jouit de tous les dr

- Page 187 and 188: 187 meilleure gestion des risques d

- Page 189 and 190: 189 prévisibilité recherchée. Or

- Page 191 and 192: 191 primer l'ordre contractuel et s

- Page 193 and 194: CONCLUSION DU TITRE 2 "LA SOLUTION

- Page 195 and 196: 195 CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTI

- Page 197 and 198: DEUXIEME PARTIE LA PERMANENCE DU DE

- Page 199 and 200: 199 doctrine et la jurisprudence se

- Page 201 and 202: 201 On comprend dès lors que la de

- Page 203 and 204: 203 de la France unitaire conjuguen

- Page 205 and 206: CHAPITRE 1 Théories de la conformi

- Page 207 and 208: 207 Clair : le prononcé d'arrêts

- Page 209 and 210: 209 le système juridique dans son

- Page 211 and 212: 211 et, dans les cas difficiles, le

- Page 213 and 214: 213 temps. Dworkin l'admet du reste

- Page 215 and 216: 215 de la même manière que le dis

- Page 217 and 218: 217 perdent en lui le souvenir de l

- Page 219 and 220: 219 arbre généalogique mais dans

- Page 221 and 222: 221 s'attendre, sa liberté est tot

- Page 223: 223 exactement, les auteurs tâchen

- Page 227 and 228: 227 miroir des concepts et des rég

- Page 229 and 230: CHAPITRE 2 Les jugements de conform

- Page 231 and 232: 231 conducteur, gage de la sécurit

- Page 233 and 234: 233 Cette formation statue lorsque

- Page 235 and 236: 235 formations plénières le pouvo

- Page 237 and 238: 237 pu susciter. Tout se passe donc

- Page 239 and 240: 239 argumentations qui viennent éb

- Page 241 and 242: 241 argumentative ? On est tenté d

- Page 243 and 244: 243 promulguer. Sans doute, lorsque

- Page 245 and 246: 245 hauts magistrats seraient-ils i

- Page 247 and 248: 247 jurisprudence est celle qui ré

- Page 249 and 250: 249 pour dénoncer les effets perve

- Page 251 and 252: 251 encore que leur émergence norm

- Page 253 and 254: 253 détermination de la bonne rép

- Page 255 and 256: 255 contrainte ? Dépourvu du pouvo

- Page 257 and 258: CHAPITRE 1 L'état des lieux doctri

- Page 259 and 260: 259 L'argumentation doctrinale pros

- Page 261 and 262: 261 initialement adoptée par la Co

- Page 263 and 264: 263 Si nous avons utilisé le pluri

- Page 265 and 266: 265 Mais il reste que la doctrine a

- Page 267 and 268: 267 commercial et droit civil s'év

- Page 269 and 270: 269 l'importance de celle-ci est va

- Page 271 and 272: 271 différentes chambres civiles,

- Page 273 and 274: 273 de son seul fondement possible.

- Page 275 and 276:

275 prolongent alors de raisonnemen

- Page 277 and 278:

277 sur un raisonnement descriptif.

- Page 279 and 280:

279 responsabilité du transporteur

- Page 281 and 282:

281 L'on considérera ainsi que le

- Page 283 and 284:

283 priver la victime véritable de

- Page 285 and 286:

285 auteur, la Cour dans cet arrêt

- Page 287 and 288:

287 cassation : soit on le considè

- Page 289 and 290:

289 interprétatifs, mais comme le

- Page 291 and 292:

291 prêter un caractère universel

- Page 293 and 294:

293 exceptionnel des actions direct

- Page 295 and 296:

295 entre les héritiers désormais

- Page 297 and 298:

297 d'extension analogique (1031) "

- Page 299 and 300:

299 moyen d’une extension de l’

- Page 301 and 302:

301 "Lorsqu'une règle est énoncé

- Page 303 and 304:

303 ". Son ambiguïté tient à sa

- Page 305 and 306:

305 ses origines pour trancher lui-

- Page 307 and 308:

307 combler les vides (1057) . Port

- Page 309 and 310:

309 considérer la solution qu'il v

- Page 311 and 312:

311 l'obligation naturelle possède

- Page 313 and 314:

313 198. Clients et patients - Pour

- Page 315 and 316:

315 arguments de la thèse dominant

- Page 317 and 318:

317 résument souvent à l'applicat

- Page 319 and 320:

319 constatifs, simples enregistrem

- Page 321 and 322:

321 le place en situation de ne pas

- Page 323 and 324:

323 "On aurait tort de penser que l

- Page 325 and 326:

325 pour propres, de lege lata, les

- Page 327 and 328:

327 l'opération engageant le franc

- Page 329 and 330:

329 introduire une action en justic

- Page 331 and 332:

331 droit par le plus fort. Mais qu

- Page 333 and 334:

333 nous rend perplexe (1133) ". C'

- Page 335 and 336:

335 chirurgien (1139) , soit en inv

- Page 337 and 338:

337 factuelles sont rangées parmi

- Page 339 and 340:

339 littérature doctrinale, ont pr

- Page 341 and 342:

341 Le jurisconsulte qui analyse la

- Page 343 and 344:

343 doctrine est importante et nous

- Page 345 and 346:

345 VACANT (A.) et MANGENOT (E.), D

- Page 347 and 348:

347 LARROUMET (C.), Droit civil, In

- Page 349 and 350:

349 AUBENQUE (P.), La prudence chez

- Page 351 and 352:

351 FAYE (E.), La Cour de cassation

- Page 353 and 354:

353 MOTULSKY (H.), Principes d'une

- Page 355 and 356:

IV. ARTICLES, CHRONIQUES ET ETUDES.

- Page 357 and 358:

357 BERTRAND (E.) et JULIAN (P.), "

- Page 359 and 360:

359 CORNU (G.), "Aperçu de la pens

- Page 361 and 362:

361 FRISON-ROCHE (M.-A.), "Le choix

- Page 363 and 364:

363 JEZE (G.), "De l'utilité prati

- Page 365 and 366:

365 MASSIP (J.), "Le transsexualism

- Page 367 and 368:

367 RAMAGET (C.) et LAFARGE (Ph.),

- Page 369 and 370:

369 TESTU (F.-X.) et MOITRY (J.-H.)

- Page 371 and 372:

371 DEKEUWER-DEFOSSEZ (F.), obs. su

- Page 373 and 374:

SIMLER (Ph.), obs. au JCP éd. N.,

- Page 375 and 376:

BELIN-MILLERON 65. BELLET 147. BÉN

- Page 377 and 378:

DECHEIX 98. DEFRENOIS 114. DEFRENOI

- Page 379 and 380:

HUME 19. 77. HUSSON 21. 27. 97. . I

- Page 381 and 382:

MORIN (G.) 69. 91. 95. 113. MORNET

- Page 383 and 384:

SERVERIN 29. 31. 32. 48. 150. SIMLE

- Page 385 and 386:

Index des matières (cf. aux numér

- Page 387 and 388:

Conseil de jurisprudence 98. Consta

- Page 389 and 390:

H. Hiérarchie des sources 9. Hypos

- Page 391 and 392:

Polémique (Voir Controverse). Poly

- Page 393 and 394:

- hérétique 67. 165. - incertaine

![validation du choix du projet tutoré » [PDF - 26 Ko ]](https://img.yumpu.com/51944655/1/184x260/validation-du-choix-du-projet-tutorac-a-pdf-26-ko-.jpg?quality=85)

![Master 1 droit du patrimoine [PDF - 53 Ko ]](https://img.yumpu.com/51943630/1/184x260/master-1-droit-du-patrimoine-pdf-53-ko-.jpg?quality=85)

![Master 1 droit de l'environnement [PDF - 56 Ko ]](https://img.yumpu.com/51941855/1/184x260/master-1-droit-de-lenvironnement-pdf-56-ko-.jpg?quality=85)

![matières avec tirage au sort [PDF - 66 Ko ]](https://img.yumpu.com/51940843/1/184x260/matiares-avec-tirage-au-sort-pdf-66-ko-.jpg?quality=85)

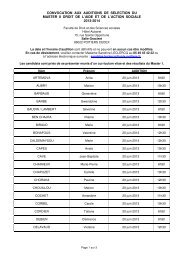

![Liste principale [PDF - 76 Ko ]](https://img.yumpu.com/51938849/1/184x260/liste-principale-pdf-76-ko-.jpg?quality=85)

![Master 1 carrières judiciaires [PDF - 53 Ko ]](https://img.yumpu.com/51938063/1/184x260/master-1-carriares-judiciaires-pdf-53-ko-.jpg?quality=85)