- Seite 2 und 3:

Berufsbildungsbericht 2007 Die dual

- Seite 4 und 5:

Dienstleistungssektors 1 , der im V

- Seite 6 und 7:

4 2. Förderrunde verdoppelt und da

- Seite 8 und 9:

6 Jahr 2003 hatten noch 377.504 jun

- Seite 10 und 11:

8 aufgenommenen Schüler und Schül

- Seite 12 und 13:

� Übergangsmanagement 10 Insbeso

- Seite 14 und 15:

- besondere Gruppen wie Altbewerber

- Seite 16 und 17:

14 Anrechnungsmöglichkeiten für e

- Seite 18 und 19:

16 Bildungszeiten effektiver zu mac

- Seite 20 und 21:

hergestellt worden. Das Abstimmungs

- Seite 22 und 23:

20 ist eine um 34.938 größere Nac

- Seite 24 und 25:

oder 5,4% mehr). Auch in der Landwi

- Seite 26 und 27:

von Jugendlichen erhöht, die aus d

- Seite 28 und 29:

höhere Zahl der unvermittelten Bew

- Seite 30 und 31:

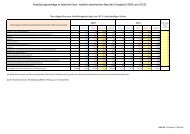

Übersicht 1: Neu abgeschlossene Au

- Seite 32 und 33:

Beschluss 1. Das Bundeskabinett bes

- Seite 34 und 35:

Stellungnahme des Hauptausschusses

- Seite 36 und 37:

Votum der Gruppe der Beauftragten d

- Seite 38 und 39:

Zu den zentralen Vereinbarungen des

- Seite 40 und 41:

8 Von zentraler Bedeutung für Lebe

- Seite 42 und 43:

10 verlieren bei den jungen Mensche

- Seite 44 und 45:

ekamen nur 31 Prozent der Hauptsch

- Seite 46 und 47:

Eine wahre Renaissance erleben derz

- Seite 48 und 49:

16 Überblick als auch den Anforder

- Seite 50 und 51:

18 Gewerkschaften als zu lang einge

- Seite 52 und 53:

Rahmenstoffplan sicherzustellen, ha

- Seite 54 und 55:

22 Austauschprozessen zwischen den

- Seite 56 und 57:

24 3. Mehr Durchlässigkeit in der

- Seite 58 und 59:

26 Zusammenhang mit der Ausbildungs

- Seite 60 und 61:

erufsbildenden Systems prägen. Die

- Seite 62 und 63:

30 Da betriebliche Praxis aber für

- Seite 64 und 65:

Berufsbildungsbericht 2007 (Teil II

- Seite 66 und 67:

1.1.1 Möglichkeiten und Grenzen be

- Seite 68 und 69:

4 Berufsbildungsbericht 1982 heißt

- Seite 70 und 71:

6 Ende des Vermittlungsjahres nach

- Seite 72 und 73:

8 erprobt. Im Auftrag des hessische

- Seite 74 und 75:

10 Zahl der Neuabschlüsse in der H

- Seite 76 und 77:

12 Schaubild: 1.1.1/2: Neu abgeschl

- Seite 78 und 79:

14 Schulabschlüsse und Noten zu ei

- Seite 80 und 81:

16 demnach im Jahr 2005 hochgerechn

- Seite 82 und 83:

Schaubild: 1.1.1/4: Veränderungsra

- Seite 84 und 85:

20 Industrie und Handel Die Zahl de

- Seite 86 und 87:

Schaubild 1.1.1/5 enthält eine gra

- Seite 88 und 89:

24 auf ein Plus von 3.257 und damit

- Seite 90 und 91:

26 Sozialversicherungsfachangestell

- Seite 92 und 93:

28 von Steigerungen nur unterpropor

- Seite 94 und 95:

1.1.3 Entwicklung der unbesetzten S

- Seite 96 und 97:

32 In den alten Ländern war die sc

- Seite 98 und 99:

34 1.2 Regionale Entwicklung der Be

- Seite 100 und 101:

36 verzeichnen waren. Auch schienen

- Seite 102 und 103:

38 Gegensatz zu den Arbeitsagenture

- Seite 104 und 105:

40 Um die beruflichen Orientierunge

- Seite 106 und 107:

42 ähnlich stark an einer dualen A

- Seite 108 und 109:

44 (Vorjahr 36,9 %) der Absolventen

- Seite 110 und 111:

46 machen ein Praktikum und 3,0 % a

- Seite 112 und 113:

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20

- Seite 114 und 115:

50 gegen Schulende einen betrieblic

- Seite 116 und 117:

52 einen zweijährigen berufsfachsc

- Seite 118 und 119:

54 andere Berufsausbildung waren 11

- Seite 120 und 121:

56 13 % der Schulabgänger und Schu

- Seite 122 und 123:

58 eine betriebliche Ausbildungsste

- Seite 124 und 125:

60 geringe Personenzahl der jünger

- Seite 126 und 127:

einzuwerben. Zusätzlich sagten die

- Seite 128 und 129:

64 Einstiegsqualifizierung absolvie

- Seite 130 und 131:

Potenzialanalysen. Im Jahr 2006 fan

- Seite 132 und 133:

Zukünftige Förderrunden 68 Die dr

- Seite 134 und 135:

Die Förderrichtlinien wurden aufgr

- Seite 136 und 137:

72 der dritten, vierten und fünfte

- Seite 138 und 139:

Förderplätze zuständigen staatli

- Seite 140 und 141:

Ausbildungsberufen wirken sich kaum

- Seite 142 und 143:

1.4.6 Tarifliche Ausbildungsförder

- Seite 144 und 145:

Schaubild 1.4.6/1 Vereinbarungen zu

- Seite 146 und 147:

Schaubild 1.4.6/2: Vereinbarungen z

- Seite 148 und 149:

84 Im Rahmen der tariflichen Ausbil

- Seite 150 und 151:

Die hier durchgeführten Voraussch

- Seite 152 und 153:

Quoten werden anschließend auf die

- Seite 154 und 155:

zuletzt knapp 60.000 Ausbildungsbeg

- Seite 156 und 157:

92 � Die zweite Variante rechnet

- Seite 158 und 159:

Das BIBB hat hierzu die Entwicklung

- Seite 161 und 162:

97 2. Bestand und Struktur der Beru

- Seite 163 und 164:

99 dem Übergangssystem (Bildungsg

- Seite 165 und 166:

101 Berufsausbildung in BBiG/HwO-Be

- Seite 167 und 168:

103 Stellung bzw. Ausgestaltung der

- Seite 169 und 170:

105 Auszubildende mit oder ohne Hau

- Seite 171 und 172:

107 Die Quoten der Auszubildenden m

- Seite 173 und 174:

109 die Altersjahre so kann man die

- Seite 175 und 176:

111 Danach hat derzeit fast jeder f

- Seite 177 und 178:

113 Hochgerechnet sind rund 41.000

- Seite 179 und 180:

115 Im Untersuchungszeitraum von 19

- Seite 181 und 182:

117 Anlagenmechaniker für Sanitär

- Seite 183 und 184:

119 Die Anzahl der Auszubildenden a

- Seite 185 und 186:

121 Ausbildungsplätzen als Ausweic

- Seite 187 und 188:

123 Dagegen weicht der Beruf Verkä

- Seite 189 und 190:

125 insgesamt. Zwar konnten die Ext

- Seite 191 und 192:

127 Jahr 1940 stammende Beruf Teile

- Seite 193 und 194:

129 gerade bei einer verbesserten K

- Seite 195 und 196:

131 der Auszubildenden 5,6 % auf so

- Seite 197 und 198:

133 Schaubild 2.3.1/1: Entwicklung

- Seite 199 und 200:

135 ermittelten Indizes der Tarifl

- Seite 201 und 202:

137 - Zu den beruflichen Schulen (T

- Seite 203 und 204:

139 Auch im Berichtsjahr fiel der N

- Seite 205 und 206:

141 Bezogen auf diese Betriebskohor

- Seite 207 und 208:

143 Wird ein Personalbedarf von den

- Seite 209 und 210:

145 Personalbedarf und Rekrutierung

- Seite 211 und 212:

147 Berufsfachschulen gemäß BBiG/

- Seite 213 und 214:

700.000 600.000 500.000 400.000 300

- Seite 215 und 216:

151 Berufsfachschulen (BFS) 2005/20

- Seite 217 und 218:

153 Zu den Ausbildungswegen mit Ber

- Seite 219 und 220:

155 Die Veränderungsraten an Beruf

- Seite 221 und 222:

157 � Beibehaltung des Status quo

- Seite 223 und 224:

159 Neben den Schulen für das Gesu

- Seite 225 und 226:

161 Württembergs dreijährige aner

- Seite 227 und 228:

163 3. Strukturelle Weiterentwicklu

- Seite 229 und 230:

165 unverändert hohen Stellenwert

- Seite 231 und 232:

167 Ergebnisse dienen als Grundlage

- Seite 233 und 234:

165 durchgeführt wird, als Teil 1

- Seite 235 und 236:

167 Berufe reformiert, sondern dar

- Seite 237 und 238: 169 � Rückkoppelung mit dem Mode

- Seite 239 und 240: 171 berufsbildungs- und arbeitsmark

- Seite 241 und 242: 173 � hat ein Interesse an der ei

- Seite 243 und 244: 175 � Begleitung der betriebliche

- Seite 245 und 246: 177 für die Berufe in der Versorgu

- Seite 247 und 248: 179 Lernarrangements werden definie

- Seite 249 und 250: 181 Früherkennungsnetzwerkes Skill

- Seite 251 und 252: 183 Früherkennungsforschung zum Th

- Seite 253 und 254: 185 System zur Qualifikationsbedarf

- Seite 255 und 256: 187 Veränderungen beim Qualifikati

- Seite 257 und 258: 189 und bei den IT-Qualifikationen

- Seite 259 und 260: 191 Maßnahmen nach dem neuen Fachk

- Seite 261 und 262: Folgende Änderungen wurden umgeset

- Seite 263 und 264: 195 Ergänzend beabsichtigt die BA

- Seite 265 und 266: 197 Das im Jahr 2001 implementierte

- Seite 267 und 268: 199 Als Foren boten die Entwicklung

- Seite 269 und 270: 201 Das GPC-Portal trägt mit seine

- Seite 271 und 272: 203 � Angebote der Jugendberufshi

- Seite 273 und 274: 205 durch die Einbeziehung der Beru

- Seite 275 und 276: 207 in allen Punkten. Sie werden oh

- Seite 277 und 278: 209 bundesweit 156 Projekte ausgew

- Seite 279 und 280: 211 Zur Verbreitung und strukturell

- Seite 281 und 282: 213 sie von 34,0 % auf 36,6 %, bei

- Seite 283 und 284: 215 zwischen Betriebsgröße und Ü

- Seite 285 und 286: 217 (ohne Auszubildende). Als Erwer

- Seite 287: 219 Berufsverlauf bisher unterschie

- Seite 291 und 292: 223 Interessen und Freizeitaktivit

- Seite 293 und 294: 225 technikorientierten bzw. nicht

- Seite 295 und 296: 227 durch Checklisten, Formulare un

- Seite 297 und 298: 229 vier Bereiche „magazine“ (I

- Seite 299 und 300: 231 Anfang September 2006 wurde die

- Seite 301 und 302: 233 „Women Exist“ Das vom BMBF

- Seite 303 und 304: 235 diesen Aufgaben gerecht werden

- Seite 305 und 306: 237 verschiedenen Rubriken wie z. B

- Seite 307 und 308: 4. Berufliche Weiterbildung 239 4.1

- Seite 309 und 310: 241 Logistikbereich und die Neuerun

- Seite 311 und 312: 243 Mit der Umsetzung der Hartz-Ref

- Seite 313 und 314: 245 Neben dem deutlichen Rückgang

- Seite 315 und 316: 247 Zur Zeit 243 findet eine Übera

- Seite 317 und 318: 249 4.1.7 Fernunterricht - Anbieter

- Seite 319 und 320: 251 einzelnen Ausbildungsbereiche b

- Seite 321 und 322: 253 Fortbildungsabschlüsse im Bere

- Seite 323 und 324: 255 39,4 %. Bei den Fremdsprachenku

- Seite 325 und 326: 257 Nachfrage von rund 770 Prüfung

- Seite 327 und 328: 259 Bzgl. Inhalt und Form der Prüf

- Seite 329 und 330: 261 4.2.2.a Programm „Arbeiten -

- Seite 331 und 332: Langfristige Zielsetzungen: 263 �

- Seite 333 und 334: 265 Im Jahre 2005 gab es insgesamt

- Seite 335 und 336: � Personalmanagement 267 � Volk

- Seite 337 und 338: 269 beinhalten: 57 % verfügen übe

- Seite 339 und 340:

is 49 Tln 50 bis 99 Tln 100 bis 249

- Seite 341 und 342:

273 wbmonitor zukünftig ausdrückl

- Seite 343 und 344:

275 verbundene Verbraucheraufkläru

- Seite 345 und 346:

277 Das Projekt „Graduiertennetzw

- Seite 347 und 348:

279 Insbesondere in KMU wurden spez

- Seite 349 und 350:

281 Umfeld erworbenen Kompetenzen w

- Seite 351 und 352:

283 (auch externen) Lerndienstleist

- Seite 353 und 354:

285 uneingeschränkt offen. Die Zah

- Seite 355 und 356:

287 angestrebt, wie die Erhöhung d

- Seite 357 und 358:

289 Sozialparteien hierfür sogar 2

- Seite 359 und 360:

291 Allerdings wird der informelle

- Seite 361 und 362:

293 qualifizieren, führt die SICK

- Seite 363 und 364:

295 „Lernen in der Stadt / Region

- Seite 365 und 366:

- Selbststeuerung - Kompetenzentwic

- Seite 367 und 368:

299 Derzeit werden bundesweit 70 Le

- Seite 369 und 370:

www.lernende-regionen.info. 301 Im

- Seite 371 und 372:

303 unterschiedliche Zielgruppen, z

- Seite 373 und 374:

305 immer ein flächendeckendes Ang

- Seite 375 und 376:

307 5. Europäische und internation

- Seite 377 und 378:

309 systematische und strukturierte

- Seite 379 und 380:

311 Dem Vorschlag der Europäischen

- Seite 381 und 382:

311 Die Chance von ECVET soll darin

- Seite 383 und 384:

313 Als weitere nationale Prioritä

- Seite 385 und 386:

315 EUROPASS Das EUROPASS Rahmenkon

- Seite 387 und 388:

317 � Unterstützung aller mit be

- Seite 389 und 390:

319 Vordergrund stehenden Aspekte u

- Seite 391 und 392:

321 von Auszubildenden und Berufsbi

- Seite 393 und 394:

323 flankierende Infrastruktur zur

- Seite 395 und 396:

325 Breite und vielfältige Beratun

- Seite 397 und 398:

327 Kroatien: Arbeitsmarktorientier

- Seite 399 und 400:

329 Vereinheitlichung der Strukture

- Seite 401 und 402:

331 von Facharbeitern und Lehrkräf

- Seite 403 und 404:

333 iMOVE hat sich seit 2001 inzwis

- Seite 405 und 406:

Quelle: Bundesagentur für Arbeit,

- Seite 407 und 408:

Übersicht 1.3.2/1: Berufliche Plä

- Seite 409 und 410:

Übersicht 1.3.2/3: Realisierte Ber

- Seite 411 und 412:

Übersicht 1.4/2: Drei alternative

- Seite 413 und 414:

Übersicht 1.5/2: Drei alternative

- Seite 415 und 416:

Übersicht 2.1/2: Zahl der Ausbildu

- Seite 417 und 418:

Übersicht 2.2.1/2: Schulische Vorb

- Seite 419 und 420:

Übersicht 2.2.1/4: Die zehn von Au

- Seite 421 und 422:

Übersicht 2.2.1/6: Die zehn von Au

- Seite 423 und 424:

Übersicht 2.2.1/8: Schüler an Ber

- Seite 425 und 426:

Übersicht 2.2.2/1: Deutsche Studie

- Seite 427 und 428:

Übersicht 2.2.2/3: Wichtige Studie

- Seite 429 und 430:

Übersicht 2.2.3/2: Auszubildende n

- Seite 431 und 432:

Übersicht 2.2.3/4: Auszubildende i

- Seite 433 und 434:

Übersicht 2.2.3/6: Weibliche Auszu

- Seite 435 und 436:

Übersicht 2.2.3/8: Gesamtzahl der

- Seite 437 und 438:

Übersicht 2.2.4/2: Ausländische A

- Seite 439 und 440:

Übersicht 2.2.4/4: Die zehn am st

- Seite 441 und 442:

Übersicht 2.2.5/1: Teilnehmer und

- Seite 443 und 444:

Übersicht 2.2.5/3: Externe Prüfun

- Seite 445 und 446:

Übersicht 2.2.6/2: Anteil der neu

- Seite 447 und 448:

2005 1 Übersicht 2.2.7/2: Anteil v

- Seite 449 und 450:

Übersicht 2.2.7/4: Anteil der vorz

- Seite 451 und 452:

Übersicht 2.3.1/1: Anstieg der Tar

- Seite 453 und 454:

Übersicht 2.3.2/1: Aufwendungen f

- Seite 455 und 456:

Übersicht 2.4/1: Betriebe 1) und A

- Seite 457 und 458:

Übersicht 2.4/11: Sotialversicheru

- Seite 459 und 460:

Tabelle 2.4/13: Stabilität der bet

- Seite 461 und 462:

Übersicht 2.4/3: Betriebe 1) und A

- Seite 463 und 464:

Übersicht 2.4/5 Sozialversicherung

- Seite 465 und 466:

Übersicht 2.4/7: Betriebe 1) und A

- Seite 467 und 468:

Übersicht 2.4/9: Betriebe 1) und A

- Seite 469 und 470:

Übersicht 2.5.3/2: Ausbildung an B

- Seite 471 und 472:

Übersicht 2.5.3/4: Die zehn im 1.

- Seite 473 und 474:

Übersicht 2.5.3/6: Schülerzahlen

- Seite 475 und 476:

Übersicht 3.2.1/1 Neue Ausbildungs

- Seite 477 und 478:

Übersicht 3.2.1/3 Ausbildungsordnu

- Seite 479 und 480:

Übersicht 3.2.1/4 Implementation u

- Seite 481 und 482:

Übersicht 3.5.1/1 Austritte aus au

- Seite 483 und 484:

Übersicht 3.5.1/3: Förderung der

- Seite 485 und 486:

Übersicht 3.6.1/2: Erfolgreiche Au

- Seite 487 und 488:

Übersicht 3.6.1/4: Anteil weiblich

- Seite 489 und 490:

Übersicht 3.6.2/2: Tätigkeit im e

- Seite 491 und 492:

Übersicht 4.1.1/1: Eintritte und J

- Seite 493 und 494:

Übersicht 4.1.3/1: Fortbildungspr

- Seite 495 und 496:

Übersicht 4.1.3/2: Fortbildungspr

- Seite 497 und 498:

Übersicht 4.1.8/1: Bestandene Ausb

- Seite 499 und 500:

Übersicht 4.1.8/3: Bestandene Meis

- Seite 501 und 502:

Übersicht 4.3.1/1 Von Weiterbildun

- Seite 503 und 504:

Tabelle 1.1.1/2: Veränderungen der

- Seite 505 und 506:

Tabelle 1.1.1/4: Entwicklung der ne

- Seite 507 und 508:

Tabelle 1.1.1/4: Entwicklung der ne

- Seite 509 und 510:

Tabelle 1.1.1/4: Entwicklung der ne

- Seite 511 und 512:

Tabelle 1.1.1/6: Ausbildungsverträ

- Seite 513 und 514:

Tabelle 1.1.1/7: Neu abgeschlossene

- Seite 515 und 516:

Tabelle 1.1.1/7: Neu abgeschlossene

- Seite 517 und 518:

Tabelle 1.1.1./8: Übersicht über

- Seite 519 und 520:

Tabelle 1.1.2/2: Unbesetzte Berufsa

- Seite 521 und 522:

Tabelle 1.2.1: Ausgewählte Indikat

- Seite 523 und 524:

ungünstiger Ausbildungsstellen Ess

- Seite 525 und 526:

Tabelle 1.4/1: Entwicklung der Zahl

- Seite 527 und 528:

Tabelle 4.1.10.1 Begabtenförderung

- Seite 529 und 530:

Programme der Länder zur finanziel

- Seite 531 und 532:

Programme der Länder zur finanziel

- Seite 533 und 534:

Programme der Länder zur finanziel

- Seite 535 und 536:

Programme der Länder zur finanziel

- Seite 537:

Programme der Länder zur finanziel