Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau

Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau

Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

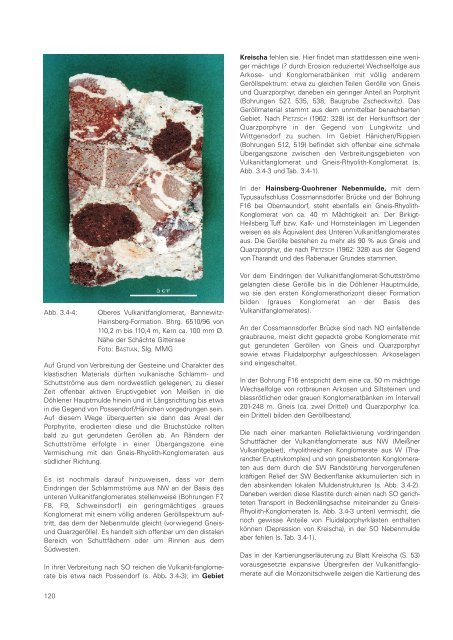

Abb. 3.4-4: Oberes Vulkanitfanglomerat, Bannewitz-<br />

Hainsberg-Formation. Bhrg. 6510/96 von<br />

110,2 m bis 110,4 m, Kern ca. 100 mm Ø.<br />

Nähe der Schächte Gittersee<br />

Foto: BASTIAN, Slg. MMG<br />

Auf Grund von Verbreitung der Gesteine und Charakter des<br />

klastischen Materials dürften vulkanische Schlamm- und<br />

Schuttströme aus dem nordwestlich gelegenen, zu dieser<br />

Zeit offenbar aktiven Eruptivgebiet von Meißen in die<br />

<strong>Döhlener</strong> Hauptmulde hinein und in Längsrichtung bis etwa<br />

in die Gegend von Possendorf/Hänichen vorgedrungen sein.<br />

Auf diesem Wege überquerten sie dann das Areal der<br />

Porphyrite, erodierten diese und die Bruchstücke rollten<br />

bald zu gut gerundeten Geröllen ab. An Rändern der<br />

Schuttströme erfolgte in einer Übergangszone eine<br />

Vermischung mit den Gneis-Rhyolith-Konglomeraten aus<br />

südlicher Richtung.<br />

Es ist nochmals darauf hinzuweisen, dass vor dem<br />

Eindringen der Schlammströme aus NW an der Basis des<br />

unteren Vulkanitfanglomerates stellenweise (Bohrungen F7,<br />

F8, F9, Schweinsdorf) ein geringmächtiges graues<br />

Konglomerat mit einem völlig anderen Geröllspektrum auftritt,<br />

das dem der Nebenmulde gleicht (vorwiegend Gneisund<br />

Quarzgerölle). Es handelt sich offenbar um den distalen<br />

Bereich von Schuttfächern oder um Rinnen aus dem<br />

Südwesten.<br />

In ihrer Verbreitung nach SO reichen die Vulkanit-fanglomerate<br />

bis etwa nach Possendorf (s. Abb. 3.4-3); im Gebiet<br />

120<br />

Kreischa fehlen sie. Hier findet man stattdessen eine weniger<br />

mächtige (? durch Erosion reduzierte) Wechselfolge aus<br />

Arkose- und Konglomeratbänken mit völlig anderem<br />

Geröllspektrum: etwa zu gleichen Teilen Gerölle von Gneis<br />

und Quarzporphyr, daneben ein geringer Anteil an Porphyrit<br />

(Bohrungen 527, 535, 538, Baugrube Zscheckwitz). <strong>Das</strong><br />

Geröllmaterial stammt aus dem unmittelbar benachbarten<br />

Gebiet. Nach PIETZSCH (1962: 328) ist der Herkunftsort der<br />

Quarzporphyre in der Gegend von Lungkwitz und<br />

Wittgensdorf zu suchen. Im Gebiet Hänichen/Rippien<br />

(Bohrungen 512, 519) befindet sich offenbar eine schmale<br />

Übergangszone zwischen den Verbreitungsgebieten von<br />

Vulkanitfanglomerat und Gneis-Rhyolith-Konglomerat (s.<br />

Abb. 3.4-3 und Tab. 3.4-1).<br />

In der Hainsberg-Quohrener Nebenmulde, mit dem<br />

Typusaufschluss Cossmannsdorfer Brücke und der Bohrung<br />

F16 <strong>bei</strong> Obernaundorf, steht ebenfalls ein Gneis-Rhyolith-<br />

Konglomerat von ca. 40 m Mächtigkeit an. Der Birkigt-<br />

Heilsberg Tuff bzw. Kalk- und Hornsteinlagen im Liegenden<br />

weisen es als Äquivalent des Unteren Vulkanitfanglomerates<br />

aus. Die Gerölle bestehen zu mehr als 90 % aus Gneis und<br />

Quarzporphyr, die nach PIETZSCH (1962: 328) aus der Gegend<br />

von Tharandt und des Rabenauer Grundes stammen.<br />

Vor dem Eindringen der Vulkanitfanglomerat-Schuttströme<br />

gelangten diese Gerölle bis in die <strong>Döhlener</strong> Hauptmulde,<br />

wo sie den ersten Konglomerathorizont dieser Formation<br />

bilden (graues Konglomerat an der Basis des<br />

Vulkanitfanglomerates).<br />

An der Cossmannsdorfer Brücke sind nach NO einfallende<br />

graubraune, meist dicht gepackte grobe Konglomerate mit<br />

gut gerundeten Geröllen von Gneis und Quarzporphyr<br />

sowie etwas Fluidalporphyr aufgeschlossen. Arkoselagen<br />

sind eingeschaltet.<br />

In der Bohrung F16 entspricht dem eine ca. 50 m mächtige<br />

Wechselfolge von rotbraunen Arkosen und Siltsteinen und<br />

blassrötlichen oder grauen Konglomeratbänken im Intervall<br />

201-248 m. Gneis (ca. zwei Drittel) und Quarzporphyr (ca.<br />

ein Drittel) bilden den Geröllbestand.<br />

Die nach einer markanten Reliefaktivierung vordringenden<br />

Schuttfächer der Vulkanitfanglomerate aus NW (Meißner<br />

Vulkanitgebiet), rhyolithreichen Konglomerate aus W (Tharandter<br />

Eruptivkomplex) und von gneisbetonten Konglomeraten<br />

aus dem durch die SW Randstörung hervorgerufenen<br />

kräftigen Relief der SW <strong>Becken</strong>flanke akkumulierten sich in<br />

den absinkenden lokalen Muldenstrukturen (s. Abb. 3.4-2).<br />

Daneben werden diese Klastite durch einen nach SO gerichteten<br />

Transport in <strong>Becken</strong>längsachse miteinander zu Gneis-<br />

Rhyolith-Konglomeraten (s. Abb. 3.4-3 unten) vermischt, die<br />

noch gewisse Anteile von Fluidalporphyrklasten enthalten<br />

können (Depression von Kreischa), in der SO Nebenmulde<br />

aber fehlen (s. Tab. 3.4-1).<br />

<strong>Das</strong> in der Kartierungserläuterung zu Blatt Kreischa (S. 53)<br />

vorausgesetzte expansive Übergreifen der Vulkanitfanglomerate<br />

auf die Monzonitschwelle zeigen die Kartierung des