Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau

Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau

Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

gegangen. Wenig später gestattete das Bergamt auch hier<br />

die Mannschaftsfahrung am Seil.<br />

Die Seilfahrt blieb bis 1881 <strong>bei</strong>m Königlichen Steinkohlenwerk<br />

nur auf einzelne Drittel, und zwar vornehmlich auch<br />

nur auf die Ausfahrt beschränkt. Zur allgemeinen Einführung<br />

der Seilfahrt kam es erst nach 1881. Die Einfahrgeschwindigkeit<br />

lag anfangs <strong>bei</strong> 1,84 m/s, die Ausfahrt <strong>bei</strong><br />

3,68 m/s. Sie wurden später auf 4 m/s und <strong>bei</strong>m Königin-<br />

Carola Schacht I auf 6 m/s erhöht (HARTUNG 1906: 76).<br />

Beim Königin-Carola Schacht ist als weitere wesentliche<br />

Einrichtung die Waschkaue oder das „Mannschaftsbrausebad“<br />

im Oktober1895 eingeführt worden (HARTUNG 1906:<br />

119). Bei den drei Burgker Schächten erfolgte dies erst<br />

1901-1906 (ANONYMUS 1924b). Bis dahin mussten die von<br />

der Ar<strong>bei</strong>t schwarzen Bergleute bis zu ihren Wohnorten teilweise<br />

2 Stunden laufen!<br />

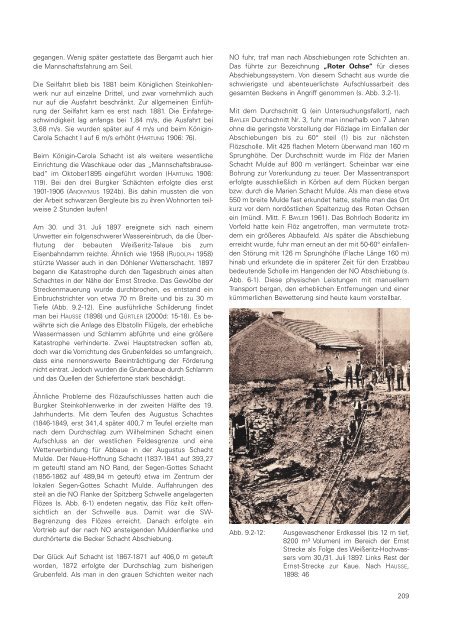

Am 30. und 31. Juli 1897 ereignete sich nach einem<br />

Unwetter ein folgenschwerer Wassereinbruch, da die Überflutung<br />

der bebauten Weißeritz-Talaue bis zum<br />

Eisenbahndamm reichte. Ähnlich wie 1958 (RUDOLPH 1958)<br />

stürzte Wasser auch in den <strong>Döhlener</strong> Wetterschacht. 1897<br />

begann die Katastrophe durch den Tagesbruch eines alten<br />

Schachtes in der Nähe der Ernst Strecke. <strong>Das</strong> Gewölbe der<br />

Streckenmauerung wurde durchbrochen, es entstand ein<br />

Einbruchstrichter von etwa 70 m Breite und bis zu 30 m<br />

Tiefe (Abb. 9.2-12). Eine ausführliche Schilderung findet<br />

man <strong>bei</strong> HAUSSE (1898) und GÜRTLER (2000d: 15-18). Es bewährte<br />

sich die Anlage des Elbstolln Flügels, der erhebliche<br />

Wassermassen und Schlamm abführte und eine größere<br />

Katastrophe verhinderte. Zwei Hauptstrecken soffen ab,<br />

doch war die Vorrichtung des Grubenfeldes so umfangreich,<br />

dass eine nennenswerte Beeinträchtigung der Förderung<br />

nicht eintrat. Jedoch wurden die Grubenbaue durch Schlamm<br />

und das Quellen der Schiefertone stark beschädigt.<br />

Ähnliche Probleme des Flözaufschlusses hatten auch die<br />

Burgker Steinkohlenwerke in der zweiten Hälfte des 19.<br />

Jahrhunderts. Mit dem Teufen des Augustus Schachtes<br />

(1846-1849, erst 341,4 später 400,7 m Teufe) erzielte man<br />

nach dem Durchschlag zum Wilhelminen Schacht einen<br />

Aufschluss an der westlichen Feldesgrenze und eine<br />

Wetterverbindung für Abbaue in der Augustus Schacht<br />

Mulde. Der Neue-Hoffnung Schacht (1837-1841 auf 393,27<br />

m geteuft) stand am NO Rand, der Segen-Gottes Schacht<br />

(1856-1862 auf 489,94 m geteuft) etwa im Zentrum der<br />

lokalen Segen-Gottes Schacht Mulde. Auffahrungen des<br />

steil an die NO Flanke der Spitzberg Schwelle angelagerten<br />

Flözes (s. Abb. 6-1) endeten negativ, das Flöz keilt offensichtlich<br />

an der Schwelle aus. Damit war die SW-<br />

Begrenzung des Flözes erreicht. Danach erfolgte ein<br />

Vortrieb auf der nach NO ansteigenden Muldenflanke und<br />

durchörterte die Becker Schacht Abschiebung.<br />

Der Glück Auf Schacht ist 1867-1871 auf 406,0 m geteuft<br />

worden, 1872 erfolgte der Durchschlag zum bisherigen<br />

Grubenfeld. Als man in den grauen Schichten weiter nach<br />

NO fuhr, traf man nach Abschiebungen rote Schichten an.<br />

<strong>Das</strong> führte zur Bezeichnung „Roter Ochse“ für dieses<br />

Abschiebungssystem. Von diesem Schacht aus wurde die<br />

schwierigste und abenteuerlichste Aufschlussar<strong>bei</strong>t des<br />

gesamten <strong>Becken</strong>s in Angriff genommen (s. Abb. 3.2-1).<br />

Mit dem Durchschnitt G (ein Untersuchungsfallort), nach<br />

BAYLER Durchschnitt Nr. 3, fuhr man innerhalb von 7 Jahren<br />

ohne die geringste Vorstellung der Flözlage im Einfallen der<br />

Abschiebungen bis zu 60° steil (!) bis zur nächsten<br />

Flözscholle. Mit 425 flachen Metern überwand man 160 m<br />

Sprunghöhe. Der Durchschnitt wurde im Flöz der Marien<br />

Schacht Mulde auf 800 m verlängert. Scheinbar war eine<br />

Bohrung zur Vorerkundung zu teuer. Der Massentransport<br />

erfolgte ausschließlich in Körben auf dem Rücken bergan<br />

bzw. durch die Marien Schacht Mulde. Als man diese etwa<br />

550 m breite Mulde fast erkundet hatte, stellte man das Ort<br />

kurz vor dem nordöstlichen Spaltenzug des Roten Ochsen<br />

ein (mündl. Mitt. F. BAYLER 1961). <strong>Das</strong> Bohrloch Boderitz im<br />

Vorfeld hatte kein Flöz angetroffen, man vermutete trotzdem<br />

ein größeres Abbaufeld. Als später die Abschiebung<br />

erreicht wurde, fuhr man erneut an der mit 50-60° einfallenden<br />

Störung mit 126 m Sprunghöhe (Flache Länge 160 m)<br />

hinab und erkundete die in späterer Zeit für den Erzabbau<br />

bedeutende Scholle im Hangenden der NO Abschiebung (s.<br />

Abb. 6-1). Diese physischen Leistungen mit manuellem<br />

Transport bergan, den erheblichen Entfernungen und einer<br />

kümmerlichen Bewetterung sind heute kaum vorstellbar.<br />

Abb. 9.2-12: Ausgewaschener Erdkessel (bis 12 m tief,<br />

8200 m³ Volumen) im Bereich der Ernst<br />

Strecke als Folge des Weißeritz-Hochwassers<br />

vom 30./31. Juli 1897. Links Rest der<br />

Ernst-Strecke zur Kaue. Nach HAUSSE,<br />

1898: 46<br />

209