Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau

Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau

Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

5.3 Minerale aus den Vulkanit-Paragenesen<br />

In den Vulkaniten der Unkersdorf-Potschappel-Forma-tion<br />

sind nur wenige Mineralfunde gemacht worden. <strong>Das</strong><br />

scheint einerseits an den wenigen Aufschlüssen in dieser<br />

Schichtenfolge zu liegen, andererseits sind die Mineralisationen<br />

ziemlich eintönig.<br />

Im Jahr 1962 wurden <strong>bei</strong> Aufschlussar<strong>bei</strong>ten auf der<br />

-240 m-Sohle im Baufeld Marienschacht hydrothermale<br />

Kluftmineralisationen mit Fluorit, Pyrit, Baryt und Calcit im<br />

Unkersdorf Tuff gefunden. Diese Mineralbildungen scheinen<br />

sich bis in die liegende Monzonitarkose fortzusetzen<br />

(THALHEIM et al. 1991).<br />

Einen anderen Mineralisationstyp stellen die rhomboedrischen<br />

Calcitkristalle auf Klüften im Tuff dar, die Ähnlichkeit<br />

mit entsprechenden Kluftbelägen im Monzonit aufweisen<br />

(THALHEIM et al. 1991).<br />

Im Potschappel Porphyrit sind erhöhte Kupfergehalte festzustellen,<br />

die durch sekundär gebildete Malachitanflüge auf<br />

dem Gestein, teilweise in Verbindung mit Limonit, sichtbar<br />

sind (THALHEIM et al. 1991). Erhöhte Kupfergehalte im Flöz<br />

sind an die Nähe der kupferführenden Porphyrite gebunden,<br />

wie geochemisch-mine-ralogische Untersuchungen zeigen<br />

(LEUTWEIN & RÖSLER 1956).<br />

Des Weiteren treten im Porphyrit hydrothermale Klüfte mit<br />

Baryt, Dolomit und Calcit auf.<br />

Die Hornblenden des Porphyrits sind stellenweise durch<br />

autohydrothermale Prozesse in die Tonminerale Nontronit<br />

oder „Steinmark“ umgewandelt (THALHEIM et al. 1991).<br />

Geringmächtige Gänge mit grünlicher toniger Ausfüllung<br />

(Nontronit, Chlorit?) verweisen ebenfalls auf eine hydrothermale<br />

Nachphase.<br />

5.4 Minerale aus den „Kämmen“ und Kohlentonsteinen<br />

und ihre Paragenesen<br />

In den Flözbereichen und Lettenhorizonten der Döhlen-<br />

Formation lassen sich im Wesentlichen zwei Mineralisationstypen<br />

unterscheiden.<br />

<strong>Das</strong> Auftreten von feinkristallinem Pyrit, Melnikovit-Pyrit,<br />

Markasit, Chalkopyrit, Tennantit (Fahlerz), Covellin,<br />

Chalkosin, Bornit, Sphalerit und Galenit in den Kohlen,<br />

Brandschiefern und Kohlentonsteinen ist auf eine syngenetische<br />

Metallanreicherung mit Sulfidfällung und/oder<br />

Adsorption zurückzuführen. Hierzu zählt auch die synsedimentäre<br />

Karbonatbildung mit derbem Calcit. Eine synsedimentäre<br />

Kupfermineralisation ist auf die Nähe der Porphyrite<br />

in der Kohlsdorf-Pesterwitzer Nebenmulde beschränkt. Hier<br />

treten im Flöz auch die sekundären Kupferminerale Malachit,<br />

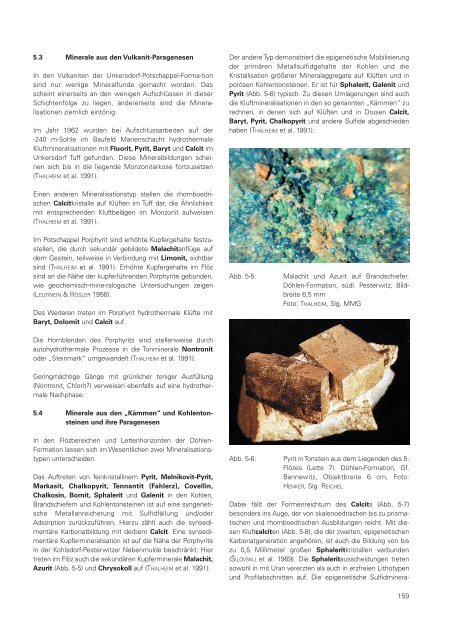

Azurit (Abb. 5-5) und Chrysokoll auf (THALHEIM et al. 1991).<br />

Der andere Typ demonstriert die epigenetische Mobilisierung<br />

der primären Metallsulfidgehalte der Kohlen und die<br />

Kristallisation größerer Mineralaggregate auf Klüften und in<br />

porösen Kohlentonsteinen. Er ist für Sphalerit, Galenit und<br />

Pyrit (Abb. 5-6) typisch. Zu diesen Umlagerungen sind auch<br />

die Kluftmineralisationen in den so genannten „Kämmen“ zu<br />

rechnen, in denen sich auf Klüften und in Drusen Calcit,<br />

Baryt, Pyrit, Chalkopyrit und andere Sulfide abgeschieden<br />

haben (THALHEIM et al. 1991).<br />

Abb. 5-5: Malachit und Azurit auf Brandschiefer.<br />

Döhlen-Formation, südl. Pesterwitz, Bildbreite<br />

6,5 mm<br />

Foto: THALHEIM, Slg. MMG<br />

Abb. 5-6: Pyrit in Tonstein aus dem Liegenden des 5.<br />

Flözes (Lette 7). Döhlen-Formation, Gf.<br />

Bannewitz, Objektbreite 6 cm, Foto:<br />

HENKER, Slg. REICHEL<br />

Da<strong>bei</strong> fällt der Formenreichtum des Calcits (Abb. 5-7)<br />

besonders ins Auge, der von skalenoedrischen bis zu prismatischen<br />

und rhomboedrischen Ausbildungen reicht. Mit diesen<br />

Kluftcalciten (Abb. 5-8), die der zweiten, epigenetischen<br />

Karbonatgeneration angehören, ist auch die Bildung von bis<br />

zu 0,5 Millimeter großen Sphaleritkristallen verbunden<br />

(ŠILOVSKIJ et al. 1969). Die Sphaleritausscheidungen treten<br />

sowohl in mit Uran vererzten als auch in erzfreien Lithotypen<br />

und Profilabschnitten auf. Die epigenetische Sulfidminera-<br />

159