Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau

Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau

Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

ezieht sich auf die Burgker Steinkohlenwerke, insbesondere<br />

den Glück Auf Schacht in Neubannewitz (THALHEIM 1991).<br />

Dieser Schacht hat die meisten Whewellite aus den<br />

„Kämmen“ geliefert (Abb. 5-9). Die Whewellite von diesem<br />

Fundort sind herzförmig ausgebildet, bis zwei Zentimeter<br />

groß und kommen in Paragenese mit Calcit, Dolomit und<br />

Siderit, seltener mit Baryt, Chalkopyrit und Pyrit vor.<br />

Daneben sind aus Burgk auch Whewellite mit prismatischem<br />

und tafeligem Habitus bekannt. Seltener kommen<br />

schwalbenschwanzförmige Exemplare vor. Weitere Fundorte,<br />

die jedoch nicht so eine Fülle an Whewelliten geliefert<br />

haben, sind der Augustus Schacht <strong>bei</strong> Niederhäslich, der<br />

Segen-Gottes Schacht in Kleinnaundorf und der Königin-<br />

Carola Schacht in Döhlen (THALHEIM et al. 1991).<br />

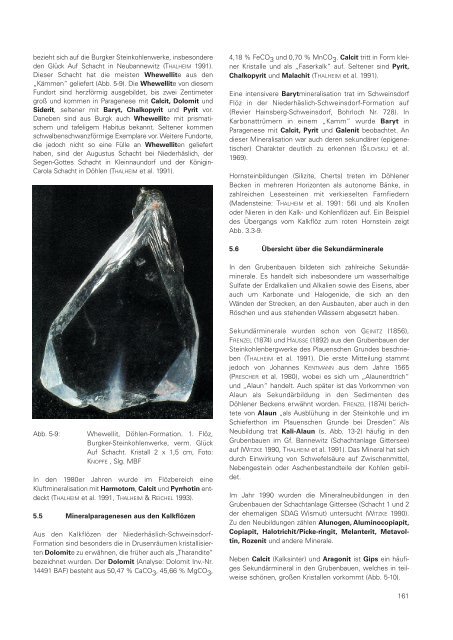

Abb. 5-9: Whewellit, Döhlen-Formation. 1. Flöz,<br />

Burgker-Steinkohlenwerke, verm. Glück<br />

Auf Schacht. Kristall 2 x 1,5 cm, Foto:<br />

KNOPFE , Slg. MBF<br />

In den 1980er Jahren wurde im Flözbereich eine<br />

Kluftmineralisation mit Harmotom, Calcit und Pyrrhotin entdeckt<br />

(THALHEIM et al. 1991, THALHEIM & REICHEL 1993).<br />

5.5 Mineralparagenesen aus den Kalkflözen<br />

Aus den Kalkflözen der Niederhäslich-Schweinsdorf-<br />

Formation sind besonders die in Drusenräumen kristallisierten<br />

Dolomite zu erwähnen, die früher auch als „Tharandite“<br />

bezeichnet wurden. Der Dolomit (Analyse: Dolomit Inv.-Nr.<br />

14491 BAF) besteht aus 50,47 % CaCO 3 , 45,66 % MgCO 3 ,<br />

4,18 % FeCO 3 und 0,70 % MnCO 3 . Calcit tritt in Form kleiner<br />

Kristalle und als „Faserkalk“ auf. Seltener sind Pyrit,<br />

Chalkopyrit und Malachit (THALHEIM et al. 1991).<br />

Eine intensivere Barytmineralisation trat im Schweinsdorf<br />

Flöz in der Niederhäslich-Schweinsdorf-Formation auf<br />

(Revier Hainsberg-Schweinsdorf, Bohrloch Nr. 728). In<br />

Karbonattrümern in einem „Kamm“ wurde Baryt in<br />

Paragenese mit Calcit, Pyrit und Galenit beobachtet. An<br />

dieser Mineralisation war auch deren sekundärer (epigenetischer)<br />

Charakter deutlich zu erkennen (ŠILOVSKIJ et al.<br />

1969).<br />

Hornsteinbildungen (Silizite, Cherts) treten im <strong>Döhlener</strong><br />

<strong>Becken</strong> in mehreren Horizonten als autonome Bänke, in<br />

zahlreichen Lesesteinen mit verkieselten Farnfiedern<br />

(Madensteine: THALHEIM et al. 1991: 56) und als Knollen<br />

oder Nieren in den Kalk- und Kohlenflözen auf. Ein Beispiel<br />

des Übergangs vom Kalkflöz zum roten Hornstein zeigt<br />

Abb. 3.3-9.<br />

5.6 Übersicht über die Sekundärminerale<br />

In den Grubenbauen bildeten sich zahlreiche Sekundärminerale.<br />

Es handelt sich insbesondere um wasserhaltige<br />

Sulfate der Erdalkalien und Alkalien sowie des Eisens, aber<br />

auch um Karbonate und Halogenide, die sich an den<br />

Wänden der Strecken, an den Ausbauten, aber auch in den<br />

Röschen und aus stehenden Wässern abgesetzt haben.<br />

Sekundärminerale wurden schon von GEINITZ (1856),<br />

FRENZEL (1874) und HAUSSE (1892) aus den Grubenbauen der<br />

Steinkohlenbergwerke des Plauenschen Grundes beschrieben<br />

(THALHEIM et al. 1991). Die erste Mitteilung stammt<br />

jedoch von Johannes KENTMANN aus dem Jahre 1565<br />

(PRESCHER et al. 1980), wo<strong>bei</strong> es sich um „Alaunerdtrich“<br />

und „Alaun“ handelt. Auch später ist das Vorkommen von<br />

Alaun als Sekundärbildung in den Sedimenten des<br />

<strong>Döhlener</strong> <strong>Becken</strong>s erwähnt worden. FRENZEL (1874) berichtete<br />

von Alaun „als Ausblühung in der Steinkohle und im<br />

Schieferthon im Plauenschen Grunde <strong>bei</strong> <strong>Dresden</strong>“. Als<br />

Neubildung trat Kali-Alaun (s. Abb. 13-2) häufig in den<br />

Grubenbauen im Gf. Bannewitz (Schachtanlage Gittersee)<br />

auf (WITZKE 1990, THALHEIM et al. 1991). <strong>Das</strong> Mineral hat sich<br />

durch Einwirkung von Schwefelsäure auf Zwischenmittel,<br />

Nebengestein oder Aschenbestandteile der Kohlen gebildet.<br />

Im Jahr 1990 wurden die Mineralneubildungen in den<br />

Grubenbauen der Schachtanlage Gittersee (Schacht 1 und 2<br />

der ehemaligen SDAG Wismut) untersucht (WITZKE 1990).<br />

Zu den Neubildungen zählen Alunogen, Aluminocopiapit,<br />

Copiapit, Halotrichit/Picke-ringit, Melanterit, Metavoltin,<br />

Rozenit und andere Minerale.<br />

Neben Calcit (Kalksinter) und Aragonit ist Gips ein häufiges<br />

Sekundärmineral in den Grubenbauen, welches in teilweise<br />

schönen, großen Kristallen vorkommt (Abb. 5-10).<br />

161