Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau

Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau

Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

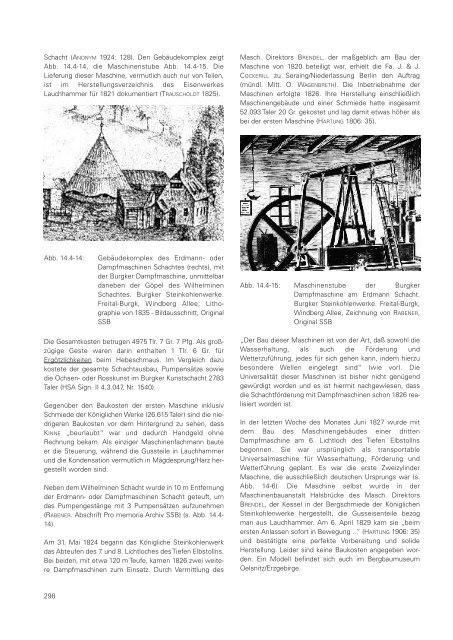

Schacht (ANONYM 1924: 128). Den Gebäudekomplex zeigt<br />

Abb. 14.4-14, die Maschinenstube Abb. 14.4-15. Die<br />

Lieferung dieser Maschine, vermutlich auch nur von Teilen,<br />

ist im Herstellungsverzeichnis des Eisenwerkes<br />

Lauchhammer für 1821 dokumentiert (TRAUSCHOLDT 1825).<br />

Abb. 14.4-14: Gebäudekomplex des Erdmann- oder<br />

Dampfmaschinen Schachtes (rechts), mit<br />

der Burgker Dampfmaschine, unmittelbar<br />

daneben der Göpel des Wilhelminen<br />

Schachtes. Burgker Steinkohlenwerke.<br />

Freital-Burgk, Windberg Allee; Lithographie<br />

von 1835 - Bildausschnitt, Original<br />

SSB<br />

Die Gesamtkosten betrugen 4975 Tlr. 7 Gr. 7 Pfg. Als großzügige<br />

Geste waren darin enthalten 1 Tlr. 6 Gr. für<br />

Ergötzlichkeiten <strong>bei</strong>m Hebeschmaus. Im Vergleich dazu<br />

kostete der gesamte Schachtausbau, Pumpensätze sowie<br />

die Ochsen- oder Rosskunst im Burgker Kunstschacht 2783<br />

Taler (HSA Sign. II 4.3.047, Nr. 1540).<br />

Gegenüber den Baukosten der ersten Maschine inklusiv<br />

Schmiede der Königlichen Werke (26.615 Taler) sind die niedrigeren<br />

Baukosten vor dem Hintergrund zu sehen, dass<br />

KINNE „beurlaubt“ war und dadurch Handgeld ohne<br />

Rechnung bekam. Als einziger Maschinenfachmann baute<br />

er die Steuerung, während die Gussteile in Lauchhammer<br />

und die Kondensation vermutlich in Mägdesprung/Harz hergestellt<br />

worden sind.<br />

Neben dem Wilhelminen Schacht wurde in 10 m Entfernung<br />

der Erdmann- oder Dampfmaschinen Schacht geteuft, um<br />

das Pumpengestänge mit 3 Pumpensätzen aufzunehmen<br />

(RABENER. Abschrift Pro memoria Archiv SSB) (s. Abb. 14.4-<br />

14).<br />

Am 31. Mai 1824 begann das Königliche Steinkohlenwerk<br />

das Abteufen des 7. und 8. Lichtloches des Tiefen Elbstollns.<br />

Bei <strong>bei</strong>den, mit etwa 120 m Teufe, kamen 1826 zwei weitere<br />

Dampfmaschinen zum Einsatz. Durch Vermittlung des<br />

298<br />

Masch. Direktors BRENDEL, der maßgeblich am Bau der<br />

Maschine von 1820 beteiligt war, erhielt die Fa. J. & J.<br />

COCKERILL zu Seraing/Niederlassung Berlin den Auftrag<br />

(mündl. Mitt. O. WAGENBRETH). Die Inbetriebnahme der<br />

Maschinen erfolgte 1826. Ihre Herstellung einschließlich<br />

Maschinengebäude und einer Schmiede hatte insgesamt<br />

52.093 Taler 20 Gr. gekostet und lag damit etwas höher als<br />

<strong>bei</strong> der ersten Maschine (HARTUNG 1806: 35).<br />

Abb. 14.4-15: Maschinenstube der Burgker<br />

Dampfmaschine am Erdmann Schacht.<br />

Burgker Steinkohlenwerke. Freital-Burgk,<br />

Windberg Allee, Zeichnung von RABENER,<br />

Original SSB<br />

„Der Bau dieser Maschinen ist von der Art, daß sowohl die<br />

Wasserhaltung, als auch die Förderung und<br />

Wetterzuführung, jedes für sich gehen kann, indem hierzu<br />

besondere Wellen eingelegt sind“ (wie vor). Die<br />

Universalität dieser Maschinen ist bisher nicht genügend<br />

gewürdigt worden und es ist hiermit nachgewiesen, dass<br />

die Schachtförderung mit Dampfmaschinen schon 1826 realisiert<br />

worden ist.<br />

In der letzten Woche des Monates Juni 1827 wurde mit<br />

dem Bau des Maschinengebäudes einer dritten<br />

Dampfmaschine am 6. Lichtloch des Tiefen Elbstollns<br />

begonnen. Sie war ursprünglich als transportable<br />

Universalmaschine für Wasserhaltung, Förderung und<br />

Wetterführung geplant. Es war die erste Zweizylinder<br />

Maschine, die ausschließlich deutschen Ursprungs war (s.<br />

Abb. 14-6). Die Maschine selbst wurde in der<br />

Maschinenbauanstalt Halsbrücke des Masch. Direktors<br />

BRENDEL, der Kessel in der Bergschmiede der Königlichen<br />

Steinkohlenwerke hergestellt, die Gusseisenteile bezog<br />

man aus Lauchhammer. Am 6. April 1829 kam sie „<strong>bei</strong>m<br />

ersten Anlassen sofort in Bewegung ...“ (HARTUNG 1906: 35)<br />

und bestätigte eine perfekte Vorbereitung und solide<br />

Herstellung. Leider sind keine Baukosten angegeben worden.<br />

Ein Modell befindet sich auch im <strong>Bergbau</strong>museum<br />

Oelsnitz/Erzgebirge.