Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau

Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau

Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Der Schurfschacht 3 (später Schacht 4 s. Kap. 10) traf<br />

bereits <strong>bei</strong> 12,5 m Teufe das 1. Flöz an, dessen Abbau<br />

wegen des hohen Aschegehaltes unterblieb.<br />

Von August 1946-März 1947 wurde neben dem bestehenden<br />

Oppel-Wetterschacht ein Förderschacht geteuft, der<br />

spätere Arthur-Teuchert Schacht. Zwischen Oktober 1947<br />

und Juni 1948 ist diese Anlage im Rahmen eines<br />

„Pachtvertrages“ von der SAG Wismut konfisziert und als<br />

Schacht Nr. 94 betrieben worden (s. Beilage 10). Einen<br />

Sicherheitspfeiler des 1. Flözes und vor allen Dingen eine<br />

größere Fläche des 3. Flözes baute man zwischen Juli 1948-<br />

Juni 1955 als energetische Kohle ab.<br />

Sowohl vom 21. Lichtloch des Tiefen Weißeritzstollns in<br />

Niederhermsdorf als auch vom Königin-Carola Schacht aus<br />

baute man Kohlenflözreste bis zur Bauwürdigkeit 1,0-0,6 m<br />

an der SO Flözgrenze zwischen 17. und 18. Sohle ab. Später<br />

versuchte man dies auch an der südwestlichen<br />

Verbreitungsgrenze. Der Erfolg war gering, weil fast die<br />

gesamte Oberbank nicht mehr vorhanden war (REICHEL<br />

1966, Abb. 38). Im Gf. Kaiser Schacht stand das aschereiche<br />

1. Flöz nur 1,15 m mächtig an. Aus Restpfeilern war ebenfalls<br />

nur eine geringe Ausbeute möglich.<br />

Diese seit Kriegsende schwierige Situation hinderte einige<br />

„Aktivisten“ der 1. Stunde nicht (siehe PULS & VOGEL 1993:<br />

9), Kohlentransaktionen zum eigenen Vorteil durchzuführen.<br />

1949 wurde wegen der Naturalgeschäfte die Betriebsleitung<br />

ausgewechselt (mündl. Mitt.), der Steiger Alfred<br />

MOHR als Betriebsleiter und Berg-Ing. Erich LIEBSCHER als<br />

Technischer Leiter eingesetzt.<br />

Wegen des totalen Abbaus, man hatte praktisch die letzten<br />

Kohlen herausgekratzt, kam es links der Weißeritz zum<br />

Erliegen des Steinkohlebergbaus: Niederhermsdorf 1.<br />

Quartal 1952, Arthur Teuchert Schacht 3. Quartal 1958 und<br />

Paul Berndt Grube 2. Quartal 1959, wo der letzte Hunt am<br />

22. Juni 1959 gefördert wurde (WILSDORF 1985 Bild 39).<br />

Bereits ab 11.09.1945 (mündl. Mitt. E. GÜRTLER) erfolgte<br />

durch die Stadt Freital der Aufschluss eines Restpfeilers des<br />

1. Flözes unmittelbar an der Weißeritz nach Hinweisen des<br />

ehem. Burgker Markscheiders F. BAYLER. Diese Fläche<br />

wurde als „Unteres Revier“ bezeichnet, wie das benachbarte<br />

Feld der Burgker Werke. Rechtlich gehörte sie aber zur<br />

Flur Döhlen und damit ehemals zum Königlichen<br />

Steinkohlenwerk, bis zum Maximilian oder Grenz Schacht<br />

(heute unterhalb des Berufsschulzentrums). Um diese<br />

Fläche von Döhlen aus abzubauen, hätte man mit geringem<br />

Abstand die Weißeritz unterfahren müssen. Wegen des<br />

hohen Risikos eines Wassereinbruches verzichtete man<br />

darauf. Jenseits der Burgker Straße bis zum Osterberg<br />

(heute REWE Markt) war die sogen. Hofewiese der Flur<br />

Potschappel. Hier fand kein Abbau statt, die Fläche ist später<br />

von den Burgker Werken wegen der Trasse des Burgker<br />

Weißeritz Stollns gekauft worden.<br />

Ab April 1946 bis Juli 1947 übernahm das Steinkohlenwerk<br />

Freital die Anlagen. Dann konfiszierte am 07.08.1947 die<br />

Sowjetische Militäradministration die Schächte, weil hier<br />

höhere Urangehalte festgestellt worden sind (s.<br />

Uranbergbau). Monatlich wurden laut Vertrag 15.000<br />

Reichsmark „Pacht“ gezahlt (SULIMANOW 1947).<br />

Der Schacht 1, das Lichtloch 3 des Burgker Weißeritz<br />

Stollns erhielt die Nr. 92, der Schacht 2 die Nr. 93. Zwei<br />

Erkundungsstrecken sind etwa 70 m unter der Weißeritz bis<br />

15 m vor die alten <strong>Döhlener</strong> Abbaue getrieben worden. Ein<br />

Durchschlag in den Alten Mann erfolgte jedoch nicht. Da<br />

keine bauwürdigen Uranvorkommen nachgewiesen wurden,<br />

gab die Wismut im März 1949 die Schächte zurück.<br />

Zwischen Mai 1949 und 30. September 1953 wird vom<br />

Steinkohlenwerk ein bis 5,0 m mächtiger Restpfeiler des 1.<br />

Flözes abgebaut (Abb. 9.2-16, 16.2-17), der im Bereich der<br />

alten Fluren Potschappel/Döhlen lag (Grenz Schacht). Der<br />

Abbau erfolgte bis zum Flözausstrich, so dass oft<br />

Tagesbrüche entstanden (PULS & VOGEL 1993: 17 Abb.). Der<br />

letzte Hunt wurde am 01. Oktober 1953 gefördert (PULS &<br />

VOGEL 1993: 11 Abb.).<br />

Die Vorgänge, die zur Bildung der Schachtanlage Gittersee<br />

führten, sind durch Akten im BA Freiberg (StkW-WA-Ftl 1-5)<br />

erschlossen.<br />

Unter der Leitung der Steinkohlenverwaltung Zwickau werden<br />

1946/47die Bohrungen F1 und F2 in einem Restpfeiler<br />

der Gittersee Steinkohlenwerke geteuft. Es wird versucht,<br />

die Bildung eines selbständigen Steinkohlenwerks zu verhindern.<br />

Am 13. April 1946 notierte man eine Schätzung von<br />

je 500.000 t in Restpfeilern am Marien und Glück Auf<br />

Schacht sowie in Pfeilern im Gebiet Gittersee. Voraussetzung<br />

war das Teufen von zwei 400-500 m tiefen<br />

Schächten.<br />

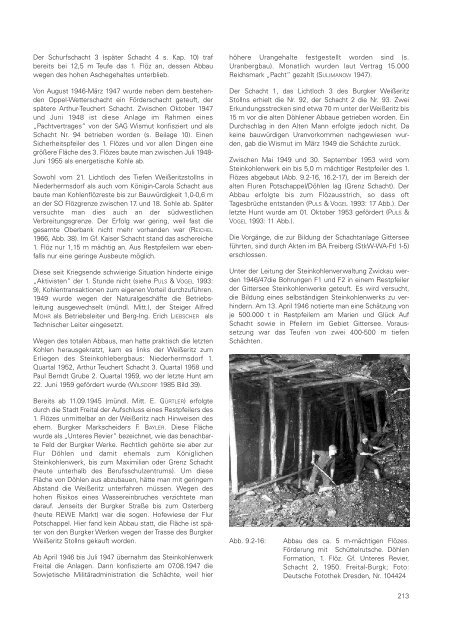

Abb. 9.2-16: Abbau des ca. 5 m-mächtigen Flözes.<br />

Förderung mit Schüttelrutsche. Döhlen<br />

Formation, 1. Flöz. Gf. Unteres Revier,<br />

Schacht 2, 1950. Freital-Burgk; Foto:<br />

Deutsche Fotothek <strong>Dresden</strong>, Nr. 104424<br />

213