Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau

Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau

Das Döhlener Becken bei Dresden - Unbekannter Bergbau

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

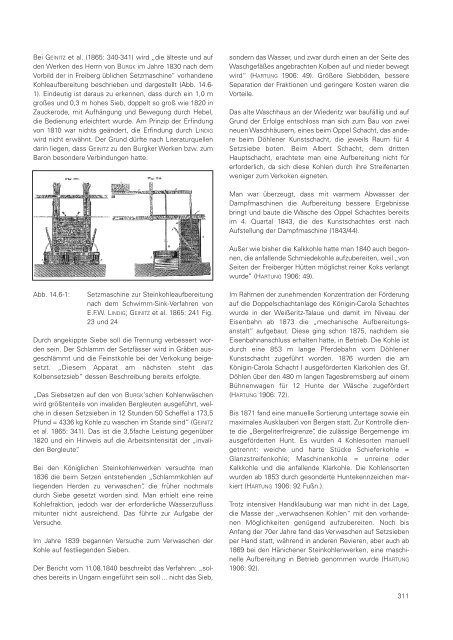

Bei GEINITZ et al. (1865: 340-341) wird „die älteste und auf<br />

den Werken des Herrn von BURGK im Jahre 1830 nach dem<br />

Vorbild der in Freiberg üblichen Setzmaschine“ vorhandene<br />

Kohleaufbereitung beschrieben und dargestellt (Abb. 14.6-<br />

1). Eindeutig ist daraus zu erkennen, dass durch ein 1,0 m<br />

großes und 0,3 m hohes Sieb, doppelt so groß wie 1820 in<br />

Zauckerode, mit Aufhängung und Bewegung durch Hebel,<br />

die Bedienung erleichtert wurde. Am Prinzip der Erfindung<br />

von 1810 war nichts geändert, die Erfindung durch LINDIG<br />

wird nicht erwähnt. Der Grund dürfte nach Literaturquellen<br />

darin liegen, dass GEINITZ zu den Burgker Werken bzw. zum<br />

Baron besondere Verbindungen hatte.<br />

Abb. 14.6-1: Setzmaschine zur Steinkohleaufbereitung<br />

nach dem Schwimm-Sink-Verfahren von<br />

E.F.W. LINDIG; GEINITZ et al. 1865: 241 Fig.<br />

23 und 24<br />

Durch angekippte Siebe soll die Trennung verbessert worden<br />

sein. Der Schlamm der Setzfässer wird in Gräben ausgeschlämmt<br />

und die Feinstkohle <strong>bei</strong> der Verkokung <strong>bei</strong>gesetzt.<br />

„Diesem Apparat am nächsten steht das<br />

Kolbensetzsieb“ dessen Beschreibung bereits erfolgte.<br />

„<strong>Das</strong> Siebsetzen auf den von BURGK’schen Kohlenwäschen<br />

wird größtenteils von invaliden Bergleuten ausgeführt, welche<br />

in diesen Setzsieben in 12 Stunden 50 Scheffel a 173,5<br />

Pfund = 4336 kg Kohle zu waschen im Stande sind“ (GEINITZ<br />

et al. 1865: 341). <strong>Das</strong> ist die 3,5fache Leistung gegenüber<br />

1820 und ein Hinweis auf die Ar<strong>bei</strong>tsintensität der „invaliden<br />

Bergleute“.<br />

Bei den Königlichen Steinkohlenwerken versuchte man<br />

1836 die <strong>bei</strong>m Setzen entstehenden „Schlammkohlen auf<br />

liegenden Herden zu verwaschen“, die früher nochmals<br />

durch Siebe gesetzt worden sind. Man erhielt eine reine<br />

Kohlefraktion, jedoch war der erforderliche Wasserzufluss<br />

mitunter nicht ausreichend. <strong>Das</strong> führte zur Aufgabe der<br />

Versuche.<br />

Im Jahre 1839 begannen Versuche zum Verwaschen der<br />

Kohle auf festliegenden Sieben.<br />

Der Bericht vom 11.08.1840 beschreibt das Verfahren: „solches<br />

bereits in Ungarn eingeführt sein soll ... nicht das Sieb,<br />

sondern das Wasser, und zwar durch einen an der Seite des<br />

Waschgefäßes angebrachten Kolben auf und nieder bewegt<br />

wird“ (HARTUNG 1906: 49). Größere Siebböden, bessere<br />

Separation der Fraktionen und geringere Kosten waren die<br />

Vorteile.<br />

<strong>Das</strong> alte Waschhaus an der Wiederitz war baufällig und auf<br />

Grund der Erfolge entschloss man sich zum Bau von zwei<br />

neuen Waschhäusern, eines <strong>bei</strong>m Oppel Schacht, das andere<br />

<strong>bei</strong>m <strong>Döhlener</strong> Kunstschacht, die jeweils Raum für 4<br />

Setzsiebe boten. Beim Albert Schacht, dem dritten<br />

Hauptschacht, erachtete man eine Aufbereitung nicht für<br />

erforderlich, da sich diese Kohlen durch ihre Streifenarten<br />

weniger zum Verkoken eigneten.<br />

Man war überzeugt, dass mit warmem Abwasser der<br />

Dampfmaschinen die Aufbereitung bessere Ergebnisse<br />

bringt und baute die Wäsche des Oppel Schachtes bereits<br />

im 4. Quartal 1843, die des Kunstschachtes erst nach<br />

Aufstellung der Dampfmaschine (1843/44).<br />

Außer wie bisher die Kalkkohle hatte man 1840 auch begonnen,<br />

die anfallende Schmiedekohle aufzubereiten, weil „von<br />

Seiten der Freiberger Hütten möglichst reiner Koks verlangt<br />

wurde” (HARTUNG 1906: 49).<br />

Im Rahmen der zunehmenden Konzentration der Förderung<br />

auf die Doppelschachtanlage des Königin-Carola Schachtes<br />

wurde in der Weißeritz-Talaue und damit im Niveau der<br />

Eisenbahn ab 1873 die „mechanische Aufbereitungsanstalt“<br />

aufgebaut. Diese ging schon 1875, nachdem sie<br />

Eisenbahnanschluss erhalten hatte, in Betrieb. Die Kohle ist<br />

durch eine 853 m lange Pferdebahn vom <strong>Döhlener</strong><br />

Kunstschacht zugeführt worden. 1876 wurden die am<br />

Königin-Carola Schacht I ausgeförderten Klarkohlen des Gf.<br />

Döhlen über den 480 m langen Tagesbremsberg auf einem<br />

Bühnenwagen für 12 Hunte der Wäsche zugefördert<br />

(HARTUNG 1906: 72).<br />

Bis 1871 fand eine manuelle Sortierung untertage sowie ein<br />

maximales Ausklauben von Bergen statt. Zur Kontrolle diente<br />

die „Bergeliterfreigrenze“, die zulässige Bergemenge im<br />

ausgeförderten Hunt. Es wurden 4 Kohlesorten manuell<br />

getrennt: weiche und harte Stücke Schieferkohle =<br />

Glanzstreifenkohle; Maschinenkohle = unreine oder<br />

Kalkkohle und die anfallende Klarkohle. Die Kohlensorten<br />

wurden ab 1853 durch gesonderte Huntekennzeichen markiert<br />

(HARTUNG 1906: 92 Fußn.).<br />

Trotz intensiver Handklaubung war man nicht in der Lage,<br />

die Masse der „verwachsenen Kohlen“ mit den vorhandenen<br />

Möglichkeiten genügend aufzubereiten. Noch bis<br />

Anfang der 70er Jahre fand das Verwaschen auf Setzsieben<br />

per Hand statt, während in anderen Revieren, aber auch ab<br />

1869 <strong>bei</strong> den Hänichener Steinkohlenwerken, eine maschinelle<br />

Aufbereitung in Betrieb genommen wurde (HARTUNG<br />

1906: 92).<br />

311