Nachwachsende Rohstoffe in der Wikipedia, Band 4 - nova-Institut ...

Nachwachsende Rohstoffe in der Wikipedia, Band 4 - nova-Institut ...

Nachwachsende Rohstoffe in der Wikipedia, Band 4 - nova-Institut ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Sisalfaser 72<br />

Geschichte<br />

Die Sisal-Agave wurde bereits vor <strong>der</strong> Eroberung Mittelamerikas<br />

durch die Spanier von den Ure<strong>in</strong>wohnern domestiziert, allerd<strong>in</strong>gs<br />

wurde sie nicht als Faserpflanze, son<strong>der</strong>n zur Produktion von Pulque<br />

verwendet. Durch die Verschleppung <strong>der</strong> Ure<strong>in</strong>wohner breitete sich die<br />

Pflanze <strong>in</strong> Nordamerika aus. [7]<br />

Spanier und Portugiesen führten die Pflanzen auch <strong>in</strong> an<strong>der</strong>e Län<strong>der</strong><br />

und Kont<strong>in</strong>ente aus, dort fand sie im 18. und frühen 19. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />

Gebrauch als Zierpflanze. Erst im 19. Jahrhun<strong>der</strong>t begann dann die<br />

Produktion von Fasern aus <strong>der</strong> Pflanze, die damaligen<br />

Haupterzeugerlän<strong>der</strong> waren das heutige Indonesien und die<br />

Philipp<strong>in</strong>en. [7]<br />

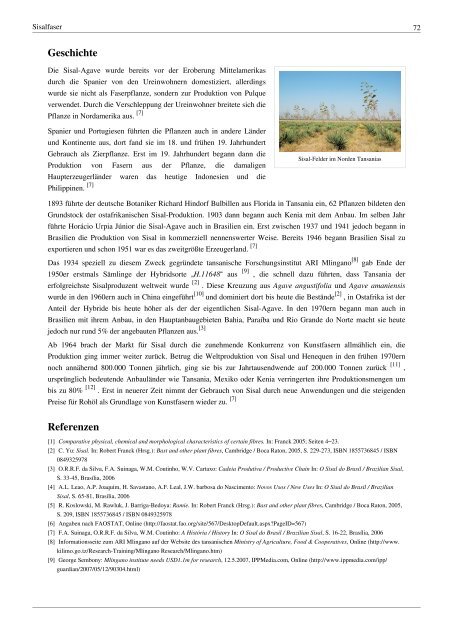

Sisal-Fel<strong>der</strong> im Norden Tansanias<br />

1893 führte <strong>der</strong> deutsche Botaniker Richard H<strong>in</strong>dorf Bulbillen aus Florida <strong>in</strong> Tansania e<strong>in</strong>, 62 Pflanzen bildeten den<br />

Grundstock <strong>der</strong> ostafrikanischen Sisal-Produktion. 1903 dann begann auch Kenia mit dem Anbau. Im selben Jahr<br />

führte Horácio Urpia Júnior die Sisal-Agave auch <strong>in</strong> Brasilien e<strong>in</strong>. Erst zwischen 1937 und 1941 jedoch begann <strong>in</strong><br />

Brasilien die Produktion von Sisal <strong>in</strong> kommerziell nennenswerter Weise. Bereits 1946 begann Brasilien Sisal zu<br />

exportieren und schon 1951 war es das zweitgrößte Erzeugerland. [7]<br />

Das 1934 speziell zu diesem Zweck gegründete tansanische Forschungs<strong>in</strong>stitut ARI Ml<strong>in</strong>gano [8] gab Ende <strong>der</strong><br />

1950er erstmals Säml<strong>in</strong>ge <strong>der</strong> Hybridsorte „H.11648“ aus [9] , die schnell dazu führten, dass Tansania <strong>der</strong><br />

erfolgreichste Sisalproduzent weltweit wurde [2] . Diese Kreuzung aus Agave angustifolia und Agave amaniensis<br />

wurde <strong>in</strong> den 1960ern auch <strong>in</strong> Ch<strong>in</strong>a e<strong>in</strong>geführt [10] und dom<strong>in</strong>iert dort bis heute die Bestände [2] , <strong>in</strong> Ostafrika ist <strong>der</strong><br />

Anteil <strong>der</strong> Hybride bis heute höher als <strong>der</strong> <strong>der</strong> eigentlichen Sisal-Agave. In den 1970ern begann man auch <strong>in</strong><br />

Brasilien mit ihrem Anbau, <strong>in</strong> den Hauptanbaugebieten Bahia, Paraíba und Rio Grande do Norte macht sie heute<br />

jedoch nur rund 5% <strong>der</strong> angebauten Pflanzen aus. [3]<br />

Ab 1964 brach <strong>der</strong> Markt für Sisal durch die zunehmende Konkurrenz von Kunstfasern allmählich e<strong>in</strong>, die<br />

Produktion g<strong>in</strong>g immer weiter zurück. Betrug die Weltproduktion von Sisal und Henequen <strong>in</strong> den frühen 1970ern<br />

noch annähernd 800.000 Tonnen jährlich, g<strong>in</strong>g sie bis zur Jahrtausendwende auf 200.000 Tonnen zurück [11] ,<br />

ursprünglich bedeutende Anbaulän<strong>der</strong> wie Tansania, Mexiko o<strong>der</strong> Kenia verr<strong>in</strong>gerten ihre Produktionsmengen um<br />

bis zu 80% [12] . Erst <strong>in</strong> neuerer Zeit nimmt <strong>der</strong> Gebrauch von Sisal durch neue Anwendungen und die steigenden<br />

Preise für Rohöl als Grundlage von Kunstfasern wie<strong>der</strong> zu. [7]<br />

Referenzen<br />

[1] Comparative physical, chemical and morphological characteristics of certa<strong>in</strong> fibres. In: Franck 2005; Seiten 4–23.<br />

[2] C. Yu: Sisal. In: Robert Franck (Hrsg.): Bast and other plant fibres, Cambridge / Boca Raton, 2005, S. 229-273, ISBN 1855736845 / ISBN<br />

0849325978<br />

[3] O.R.R.F. da Silva, F.A. Su<strong>in</strong>aga, W.M. Cout<strong>in</strong>ho, W.V. Cartaxo: Cadeia Produtiva / Productive Cha<strong>in</strong> In: O Sisal do Brasil / Brazilian Sisal,<br />

S. 33-45, Brasília, 2006<br />

[4] A.L. Leao, A.P. Joaquim, H. Savastano, A.F. Leal, J.W. barbosa do Nascimento: Novos Usos / New Uses In: O Sisal do Brasil / Brazilian<br />

Sisal, S. 65-81, Brasília, 2006<br />

[5] R. Koslowski, M. Rawluk, J. Barriga-Bedoya: Ramie. In: Robert Franck (Hrsg.): Bast and other plant fibres, Cambridge / Boca Raton, 2005,<br />

S. 209, ISBN 1855736845 / ISBN 0849325978<br />

[6] Angaben nach FAOSTAT, Onl<strong>in</strong>e (http:/ / faostat. fao. org/ site/ 567/ DesktopDefault. aspx?PageID=567)<br />

[7] F.A. Su<strong>in</strong>aga, O.R.R.F. da Silva, W.M. Cout<strong>in</strong>ho: A História / History In: O Sisal do Brasil / Brazilian Sisal, S. 16-22, Brasília, 2006<br />

[8] Informationsseite zum ARI Ml<strong>in</strong>gano auf <strong>der</strong> Website des tansanischen M<strong>in</strong>istry of Agriculture, Food & Cooperatives, Onl<strong>in</strong>e (http:/ / www.<br />

kilimo. go. tz/ Research-Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g/ Ml<strong>in</strong>gano Research/ Ml<strong>in</strong>gano. htm)<br />

[9] George Sembony: Ml<strong>in</strong>gano <strong>in</strong>stitute needs USD1.1m for research, 12.5.2007, IPPMedia.com, Onl<strong>in</strong>e (http:/ / www. ippmedia. com/ ipp/<br />

guardian/ 2007/ 05/ 12/ 90304. html)