- Seite 2 und 3:

Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einhe

- Seite 4 und 5:

4 Vorwort

- Seite 6 und 7:

6 Inhalt 3.3.2 Zweistufige Stromric

- Seite 8 und 9:

8 Inhalt 9.2.1.2 Resultate . . . .

- Seite 10 und 11:

10 Inhalt 16.2 Steuerverfahren . .

- Seite 12 und 13:

12 Verzeichnis der verwendeten Symb

- Seite 14 und 15:

14 Verzeichnis der verwendeten Symb

- Seite 16 und 17:

16 1 Einleitung als Zwischenkreisum

- Seite 18 und 19:

18 1 Einleitung frequenz: ihre Erh

- Seite 20 und 21:

2 Funktion und Aufbau von modernen

- Seite 22 und 23:

22 2 Funktion und Aufbau von modern

- Seite 24 und 25:

24 2 Funktion und Aufbau von modern

- Seite 26 und 27:

26 2 Funktion und Aufbau von modern

- Seite 28 und 29:

28 2 Funktion und Aufbau von modern

- Seite 30 und 31:

30 2 Funktion und Aufbau von modern

- Seite 32 und 33:

32 2 Funktion und Aufbau von modern

- Seite 34 und 35:

34 3 Leistungskreis von Frequenzumr

- Seite 36 und 37: 36 3 Leistungskreis von Frequenzumr

- Seite 38 und 39: 38 3 Leistungskreis von Frequenzumr

- Seite 40 und 41: 40 3 Leistungskreis von Frequenzumr

- Seite 42 und 43: 42 3 Leistungskreis von Frequenzumr

- Seite 44 und 45: 44 3 Leistungskreis von Frequenzumr

- Seite 46 und 47: 46 3 Leistungskreis von Frequenzumr

- Seite 48 und 49: 48 3 Leistungskreis von Frequenzumr

- Seite 50 und 51: 50 3 Leistungskreis von Frequenzumr

- Seite 52 und 53: 52 3 Leistungskreis von Frequenzumr

- Seite 54 und 55: 54 3 Leistungskreis von Frequenzumr

- Seite 56 und 57: 56 3 Leistungskreis von Frequenzumr

- Seite 58 und 59: 58 3 Leistungskreis von Frequenzumr

- Seite 60 und 61: 60 3 Leistungskreis von Frequenzumr

- Seite 62 und 63: 62 3 Leistungskreis von Frequenzumr

- Seite 64 und 65: 64 3 Leistungskreis von Frequenzumr

- Seite 66 und 67: 66 3 Leistungskreis von Frequenzumr

- Seite 68 und 69: 68 3 Leistungskreis von Frequenzumr

- Seite 70 und 71: 70 3 Leistungskreis von Frequenzumr

- Seite 72 und 73: 4 Regelkonzepte für selbstgeführt

- Seite 74 und 75: 74 4 Regelkonzepte für selbstgefü

- Seite 76 und 77: 76 4 Regelkonzepte für selbstgefü

- Seite 78 und 79: 78 4 Regelkonzepte für selbstgefü

- Seite 80 und 81: 80 4 Regelkonzepte für selbstgefü

- Seite 82 und 83: 82 4 Regelkonzepte für selbstgefü

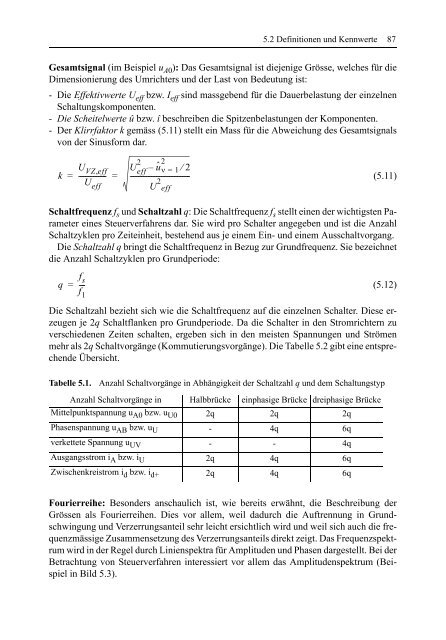

- Seite 84 und 85: 84 5 Beschreibung von Stromrichtern

- Seite 88 und 89: 88 5 Beschreibung von Stromrichtern

- Seite 90 und 91: 90 5 Beschreibung von Stromrichtern

- Seite 92 und 93: 92 5 Beschreibung von Stromrichtern

- Seite 94 und 95: 94 5 Beschreibung von Stromrichtern

- Seite 96 und 97: 96 5 Beschreibung von Stromrichtern

- Seite 98 und 99: 98 5 Beschreibung von Stromrichtern

- Seite 100 und 101: u A0 4 -- π U ⎛ ∞ ⎞ d 1 = --

- Seite 102 und 103: 6.2 Einphasige Brücke 101 Aus den

- Seite 104 und 105: 6.2 Einphasige Brücke 103 nimmt er

- Seite 106 und 107: 1 0 U d/2 U d /2 U d/2 u U -1 U d/2

- Seite 108 und 109: 6.3 Dreiphasige Brücke 107 Zwische

- Seite 110 und 111: 7 Trägerverfahren Trägerverfahren

- Seite 112 und 113: 1 0.5 0 -0.5 -1 s A ~u A0 x T 0 0.2

- Seite 114 und 115: dB 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 0 5

- Seite 116 und 117: 7.1 Funktionsprinzip der Trägerver

- Seite 118 und 119: 7.1 Funktionsprinzip der Trägerver

- Seite 120 und 121: 7.1 Funktionsprinzip der Trägerver

- Seite 122 und 123: 7.1 Funktionsprinzip der Trägerver

- Seite 124 und 125: iA, ν iA, VZ I2 A, VZ, eff 1 ûA0,

- Seite 126 und 127: 7.2 Halbbrücke 125 Spannungs-Effek

- Seite 128 und 129: 7.3 Einphasige Brücke 7.3 Einphasi

- Seite 130 und 131: 7.3 Einphasige Brücke 129 maximal

- Seite 132 und 133: uAB, Soll = UdM cos( ω1t + ϕx), u

- Seite 134 und 135: Ud IB 1 0.5 0 -0.5 -1 10*i A,VZ u A

- Seite 136 und 137:

7.4 Dreiphasige Brücke 135 Aus (7.

- Seite 138 und 139:

7.4 Dreiphasige Brücke 137 den Pha

- Seite 140 und 141:

7.4 Dreiphasige Brücke 139 punktsp

- Seite 142 und 143:

1.5 î U 1 0.5 0 -0.5 -1 i d I d -1

- Seite 144 und 145:

7.4 Dreiphasige Brücke 143 Phasens

- Seite 146 und 147:

1.2 U d /2 1oo oo oo oo o o 0.8 0.6

- Seite 148 und 149:

t 2 TT ----- 2 u ( V0, Soll- uW0, S

- Seite 150 und 151:

7.4 Dreiphasige Brücke 149 riode T

- Seite 152 und 153:

Mˆ el, VZ 3TT --------------- 8ω1

- Seite 154 und 155:

8.2 Freiheitsgrade bei Drehzeigermo

- Seite 156 und 157:

u a u b = 1 u = 1 t1 U ------------

- Seite 158 und 159:

8.2.2 Abfolge der Stromrichterzust

- Seite 160 und 161:

8.2 Freiheitsgrade bei Drehzeigermo

- Seite 162 und 163:

U d/2 1 0.5 0 -0.5 -1 u N0 u U, u U

- Seite 164 und 165:

dB 10 0 . -10 -20 -30 -40 -50 . . .

- Seite 166 und 167:

8.3 Analogie zwischen Drehzeigermod

- Seite 168 und 169:

8.4 Phasenspannungen, Verzerrungsst

- Seite 170 und 171:

9.1 Funktionsprinzip 169 Dasselbe P

- Seite 172 und 173:

s U s V s W α 1 α 1 9.2 Selektive

- Seite 174 und 175:

9.2 Selektive Elimination von Harmo

- Seite 176 und 177:

ad U d I B 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.

- Seite 178 und 179:

9.2 Selektive Elimination von Harmo

- Seite 180 und 181:

s U s U Typ 1 Typ 2 9.2 Selektive E

- Seite 182 und 183:

I B 0.05 0.045 0.04 0.035 0.03 0.02

- Seite 184 und 185:

0.2 0.15 0.1 0.05 0 0 Z 0.5 û ν=1

- Seite 186 und 187:

I q+1 I q π-αq π/2(=π-αq+1) I

- Seite 188 und 189:

9.3 Optimierte Pulsmuster 187 einer

- Seite 190 und 191:

9.3 Optimierte Pulsmuster 189 Diese

- Seite 192 und 193:

9.3 Optimierte Pulsmuster 191 (9.29

- Seite 194 und 195:

9.3.3.2 Resultate der Optimierung 9

- Seite 196 und 197:

9.3 Optimierte Pulsmuster 195 Da de

- Seite 198 und 199:

9.3 Optimierte Pulsmuster 197 Bei d

- Seite 200 und 201:

9.3 Optimierte Pulsmuster 199 Minim

- Seite 202 und 203:

9.3.5.2 Realisierung von Übergäng

- Seite 204 und 205:

9.3 Optimierte Pulsmuster 203 vergl

- Seite 206 und 207:

10.1 Halbbrücke mit Zweipunktregle

- Seite 208 und 209:

10.1 Halbbrücke mit Zweipunktregle

- Seite 210 und 211:

1.2 f B 1 0.8 0.6 0.4 0.2 f inst |m

- Seite 212 und 213:

10.1 Halbbrücke mit Zweipunktregle

- Seite 214 und 215:

f inst Ud --------- LkIδ 1 diSoll

- Seite 216 und 217:

10.2 Einphasige Brücke mit Dreipun

- Seite 218 und 219:

10.3 Dreiphasige Brücke mit Zweipu

- Seite 220 und 221:

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 o o c

- Seite 222 und 223:

1 I n 0.5 0 -0.5 -1 1.5 U d/2 . 0 0

- Seite 224 und 225:

2I δ b c β I δ 1.15I δ a α 10.

- Seite 226 und 227:

10.5 Diskrete Schaltzustandsänderu

- Seite 228 und 229:

10.5 Diskrete Schaltzustandsänderu

- Seite 230 und 231:

11.2 Stromzeiger-Komponentenregelun

- Seite 232 und 233:

t 4 0/7 U-e 3 U t 3 t 2 i Str,VZ,α

- Seite 234 und 235:

11.2 Stromzeiger-Komponentenregelun

- Seite 236 und 237:

1.5 I n 0.5 -0.5 β 1.5 I n 1 0.5 0

- Seite 238 und 239:

11.2 Stromzeiger-Komponentenregelun

- Seite 240 und 241:

11.3 Prädiktive Stromregelung 239

- Seite 242 und 243:

11.3 Prädiktive Stromregelung 241

- Seite 244 und 245:

7 k Z 6 5 4 3 2 1 0 β 1.5 I n 1 0.

- Seite 246 und 247:

Iδ Iδ+Ih SIV SIII β SII SV SVI S

- Seite 248 und 249:

i Soll i Str ω 1 Beobachter für e

- Seite 250 und 251:

11.3 Prädiktive Stromregelung 249

- Seite 252 und 253:

12 Spezielle Steuerverfahren für D

- Seite 254 und 255:

12.1 Flussorientierte Stromregelung

- Seite 256 und 257:

β ω S,Soll Ψ S,Soll α 12.2 Dire

- Seite 258 und 259:

Mel,Soll + SIV - sM + |Ψ S,Soll |

- Seite 260 und 261:

12.2 Direkte Fluss- und Drehmomentr

- Seite 262 und 263:

12.3 Deltamodulation 261 dings nich

- Seite 264 und 265:

12.3 Deltamodulation 263 Die Schalt

- Seite 266 und 267:

13.2 Kennlinien 13.2 Kennlinien 265

- Seite 268 und 269:

0.045 I B IA,VZ,eff 0.04 0.035 0.03

- Seite 270 und 271:

U B ----------ωBLk M B 0.035 0.03

- Seite 272 und 273:

13.4 Frequenzbereiche 271 Tabelle 1

- Seite 274 und 275:

13.5 Dynamik 13.5 Dynamik 273 Tabel

- Seite 276 und 277:

Teil III Anwendung der Steuerverfah

- Seite 278 und 279:

U-Stromrichter I-Stromrichter s A s

- Seite 280 und 281:

u d i d s I,U+ s I,U- S U+ s I,V+ S

- Seite 282 und 283:

4 Z 3 Z S2 7 Z S4 5 S5 Z S2 S1 0 Z

- Seite 284 und 285:

14.2 Dreiphasige Brücke 283 gänge

- Seite 286 und 287:

10 dB i U 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60

- Seite 288 und 289:

i d U d i a,d i b,d i c,d Stromrich

- Seite 290 und 291:

Stromrichter a Stromrichter b Strom

- Seite 292 und 293:

U B 1 0.5 0 -0.5 -1 1.5 1 0.5 0 -0.

- Seite 294 und 295:

15.1 Serieschaltung von Stromrichte

- Seite 296 und 297:

15.1 Serieschaltung von Stromrichte

- Seite 298 und 299:

15.2 Parallelschaltung von Stromric

- Seite 300 und 301:

15.2 Parallelschaltung von Stromric

- Seite 302 und 303:

Stromrichter a Stromrichter b u a,U

- Seite 304 und 305:

Stromrichter a Stromrichter b Strom

- Seite 306 und 307:

16.2 Steuerverfahren 305 pulse und

- Seite 308 und 309:

Die Steuerung des Stromrichter kann

- Seite 310 und 311:

16.2 Steuerverfahren 309 den Schalt

- Seite 312 und 313:

1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 x U/V/W,Soll x

- Seite 314 und 315:

16.2.4 Weitere Steuerverfahren 16.2

- Seite 316 und 317:

Teil IV Praktischer Einsatz von Ste

- Seite 318 und 319:

Δx Soll 1 0.5 0 -0.5 -1 x T quanti

- Seite 320 und 321:

1 0.5 0 -0.5 -1 0 0.05 0.1 0.15 0.2

- Seite 322 und 323:

Ud/2 IB 1 0.5 0 -0.5 -1 x A,Soll s

- Seite 324 und 325:

1 Ud/2 IB 0.5 0 -0.5 -1 x A,Soll i

- Seite 326 und 327:

17.3 Stromrichteraufbau 325 Mit t r

- Seite 328 und 329:

f N netzseitiger L Stromrichter ud,

- Seite 330 und 331:

1 U d /2 0.5 0 -0.5 -1 u A0 x A,Sol

- Seite 332 und 333:

18.1 Umgebung von selbstgeführten

- Seite 334 und 335:

18.2 Normen und Vorschriften 18.2 N

- Seite 336 und 337:

Tabelle 18.2. Übersicht über die

- Seite 338 und 339:

19 Implementierung von Modulatoren

- Seite 340 und 341:

19.1 Schaltungen 339 durch die Stuf

- Seite 342 und 343:

19.1 Schaltungen 341 Hilfe von Oper

- Seite 344 und 345:

M f 1 Reg. T 1 Mikroprozessor PROM

- Seite 346 und 347:

19.3 Praktische Probleme 19.3 Prakt

- Seite 348 und 349:

19.3 Praktische Probleme 347 die Sc

- Seite 350 und 351:

Teil V Anhänge A Literatur Bücher

- Seite 352 und 353:

[Aml1] Amler G. (1991): A PWM curre

- Seite 354 und 355:

Electronics, Vol. 8, Nr. 4, S. 546-

- Seite 356 und 357:

[Per1] Persson E. (1992): Transient

- Seite 358 und 359:

B Verwendete Grundlagen B.1 Das Dre

- Seite 360 und 361:

B.1 Das Dreiphasensystem 359 und eW

- Seite 362 und 363:

B.2 Fourierreihe 361 sengrössen si

- Seite 364 und 365:

B.2.2 Nicht exakt periodische Signa

- Seite 366 und 367:

C Sachverzeichnis αβ-Darstellung

- Seite 368:

Verzerrungsstrom, minimaler 149 Vie