Download Commenti (PDF) - HOEPLITest.it

Download Commenti (PDF) - HOEPLITest.it

Download Commenti (PDF) - HOEPLITest.it

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

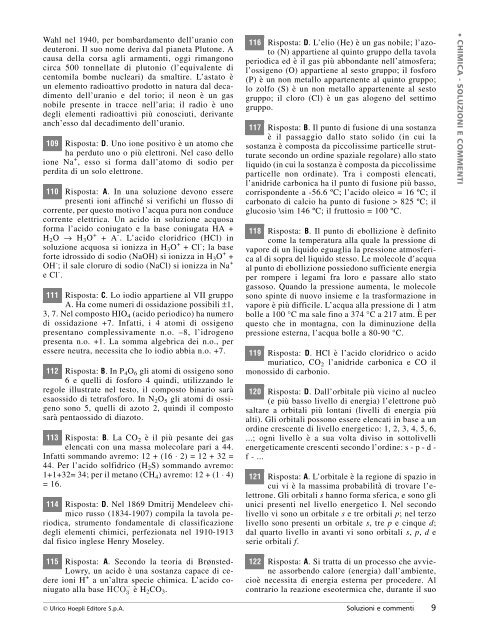

Wahl nel 1940, per bombardamento dell’uranio con<br />

deuteroni. Il suo nome deriva dal pianeta Plutone. A<br />

causa della corsa agli armamenti, oggi rimangono<br />

circa 500 tonnellate di plutonio (l’equivalente di<br />

centomila bombe nucleari) da smaltire. L’astato è<br />

un elemento radioattivo prodotto in natura dal decadimento<br />

dell’uranio e del torio; il neon è un gas<br />

nobile presente in tracce nell’aria; il radio è uno<br />

degli elementi radioattivi più conosciuti, derivante<br />

anch’esso dal decadimento dell’uranio.<br />

109 Risposta: D. Uno ione pos<strong>it</strong>ivo è un atomo che<br />

ha perduto uno o più elettroni. Nel caso dello<br />

ione Na + , esso si forma dall’atomo di sodio per<br />

perd<strong>it</strong>a di un solo elettrone.<br />

110 Risposta: A. In una soluzione devono essere<br />

presenti ioni affinché si verifichi un flusso di<br />

corrente, per questo motivo l’acqua pura non conduce<br />

corrente elettrica. Un acido in soluzione acquosa<br />

forma l’acido coniugato e la base coniugata HA +<br />

H2O D H3O + + A - . L’acido cloridrico (HCl) in<br />

soluzione acquosa si ionizza in H3O + +Cl - ;labase<br />

forte idrossido di sodio (NaOH) si ionizza in H3O + +<br />

OH - ;ilsaleclorurodisodio(NaCl)siionizzainNa +<br />

eCl - .<br />

111 Risposta: C. Lo iodio appartiene al VII gruppo<br />

A. Ha come numeri di ossidazione possibili g1,<br />

3, 7. Nel composto HIO4 (acido periodico) ha numero<br />

di ossidazione +7. Infatti, i 4 atomi di ossigeno<br />

presentano complessivamente n.o. –8, l’idrogeno<br />

presenta n.o. +1. La somma algebrica dei n.o., per<br />

essere neutra, necess<strong>it</strong>a che lo iodio abbia n.o. +7.<br />

112 Risposta: B. InP 4O 6 gli atomi di ossigeno sono<br />

6 e quelli di fosforo 4 quindi, utilizzando le<br />

regole illustrate nel testo, il composto binario sarà<br />

esaossido di tetrafosforo. In N2O5 gli atomi di ossigeno<br />

sono 5, quelli di azoto 2, quindi il composto<br />

sarà pentaossido di diazoto.<br />

113 Risposta: B. LaCO 2 è il più pesante dei gas<br />

elencati con una massa molecolare pari a 44.<br />

Infatti sommando avremo: 12 + (16 l 2) = 12 + 32 =<br />

44. Per l’acido solfidrico (H 2S) sommando avremo:<br />

1+1+32= 34; per il metano (CH 4) avremo: 12 + (1 l 4)<br />

=16.<br />

114 Risposta: D. Nel 1869 Dm<strong>it</strong>rij Mendeleev chimico<br />

russo (1834-1907) compila la tavola periodica,<br />

strumento fondamentale di classificazione<br />

degli elementi chimici, perfezionata nel 1910-1913<br />

dal fisico inglese Henry Moseley.<br />

115 Risposta: A. Secondo la teoria di Brønsted-<br />

Lowry, un acido è una sostanza capace di cedere<br />

ioni H + aun’altraspeciechimica.L’acidoconiugato<br />

alla base HCO 3 è H2CO3.<br />

116 Risposta: D. L’elio (He) è un gas nobile; l’azoto<br />

(N) appartiene al quinto gruppo della tavola<br />

periodica ed è il gas più abbondante nell’atmosfera;<br />

l’ossigeno (O) appartiene al sesto gruppo; il fosforo<br />

(P) è un non metallo appartenente al quinto gruppo;<br />

lo zolfo (S) è un non metallo appartenente al sesto<br />

gruppo; il cloro (Cl) è un gas alogeno del settimo<br />

gruppo.<br />

117 Risposta: B. Il punto di fusione di una sostanza<br />

è il passaggio dallo stato solido (in cui la<br />

sostanza è composta da piccolissime particelle strutturate<br />

secondo un ordine spaziale regolare) allo stato<br />

liquido (in cui la sostanza è composta da piccolissime<br />

particelle non ordinate). Tra i composti elencati,<br />

l’anidride carbonica ha il punto di fusione più basso,<br />

corrispondente a -56.6 ºC; l’acido oleico = 16 ºC; il<br />

carbonato di calcio ha punto di fusione > 825 ºC; il<br />

glucosio \sim 146 ºC; il fruttosio = 100 ºC.<br />

118 Risposta: B. Il punto di ebollizione è defin<strong>it</strong>o<br />

comelatemperaturaallaqualelapressionedi<br />

vapore di un liquido eguaglia la pressione atmosferica<br />

al di sopra del liquido stesso. Le molecole d’acqua<br />

al punto di ebollizione possiedono sufficiente energia<br />

per rompere i legami fra loro e passare allo stato<br />

gassoso. Quando la pressione aumenta, le molecole<br />

sonospintedinuovoinsiemeelatrasformazionein<br />

vapore è più difficile. L’acqua alla pressione di 1 atm<br />

bolle a 100 _C masalefinoa374_C a217atm.Èper<br />

questo che in montagna, con la diminuzione della<br />

pressione esterna, l’acqua bolle a 80-90 _C.<br />

119 Risposta: D. HClèl’acido cloridrico o acido<br />

muriatico, CO2 l’anidride carbonica e CO il<br />

monossido di carbonio.<br />

120 Risposta: D. Dall’orb<strong>it</strong>ale più vicino al nucleo<br />

(e più basso livello di energia) l’elettrone può<br />

saltare a orb<strong>it</strong>ali più lontani (livelli di energia più<br />

alti). Gli orb<strong>it</strong>ali possono essere elencati in base a un<br />

ordine crescente di livello energetico: 1, 2, 3, 4, 5, 6,<br />

...; ogni livello è a sua volta diviso in sottolivelli<br />

energeticamente crescenti secondo l’ordine: s - p - d -<br />

f - ...<br />

121 Risposta: A. L’orb<strong>it</strong>aleèla regione di spazio in<br />

cui vi è la massima probabil<strong>it</strong>à di trovare l’elettrone.<br />

Gli orb<strong>it</strong>ali s hanno forma sferica, e sono gli<br />

unici presenti nel livello energetico I. Nel secondo<br />

livello vi sono un orb<strong>it</strong>ale s e tre orb<strong>it</strong>ali p; nelterzo<br />

livello sono presenti un orb<strong>it</strong>ale s, trep e cinque d;<br />

dal quarto livello in avanti vi sono orb<strong>it</strong>ali s, p, d e<br />

serie orb<strong>it</strong>ali f.<br />

122 Risposta: A. Si tratta di un processo che avviene<br />

assorbendo calore (energia) dall’ambiente,<br />

cioè necess<strong>it</strong>a di energia esterna per procedere. Al<br />

contrario la reazione eseotermica che, durante il suo<br />

§ Ulrico Hoepli Ed<strong>it</strong>ore S.p.A. Soluzioni e commenti 9<br />

« CHIMICA - SOLUZIONI E COMMENTI