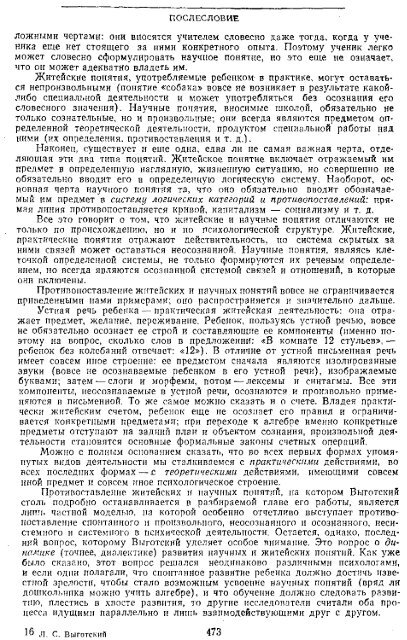

ПОСЛЕСЛОВИЕложными чертами: они вносятся учителем словесно даже тогда, когда у ученикаеще нет стоящего за ними конкретного опыта. Поэтому ученик легкоможет словесно сформулировать научное понятие, но это еще не означает,что он может адекватно владеть им.Житейские понятия, употребляемые ребенком в практике, могут оставатьсянепроизвольными (понятие «собака» вовсе не возникает в результате какойлибоспециальной деятельности и может употребляться без осознания егословесного значения). Научные понятия, вносимые школой, обязательно нетолько сознательные, но и произвольные; они всегда являются предметом определеннойтеоретической деятелыюсти, продуктом специальной работы надними (их определения. протиБоставления и т. д.).Наконец, существует и еще одна, едва ли не самая важная черта, отделяющаяэти два типа понятий. Житейское понятие включает отражаемый импредмет в определенную наглядную, жизненную ситуацию, но совершенно необязательно вводит его в определенную логическую систему. Наоборот, основнаячерта научного понятия та, что оно обязательно вводит обозначаемыйим предмет в систему логических категорий и противопоставлений: прямаялиния противопоставляется кривой, капитализм — социализму и т. д.Все это говорит о том, что житейские и научные понятия отличаются нетолько по происхождению, но и по психологической структуре. Житейские,практические понятия отражают действительность, но система скрытых заними связей может оставаться неосознанной. Научные понятия, являясь клеточкойопределенной системы, не только формируются их речевым определением,но всегда являются осознанной системой связей и отношений, в которыеони включены.Противопоставление житейских и научных понятий вовсе не ограничиваетсяприведенными нами примерами; оно распространяется и значительно дальше.Устная речь ребенка—практическая житейская деятельность: она отражаетпредмет, желание, переживание. Ребенок, пользуясь устной речью, вовсене обязательно осознает ее строй и составляющие ее компоненты (именно поэтомуна вопрос, сколько слов в предложении: «В комнате 12 стульев»,—ребенок без колебаний отвечает: «12»). В отличие от устной письменная речьимеет совсем иное строение: ее предметом сначала являются изолированныезвуки (вовсе не осознаваемые ребенком в его устной речи), изображаемыебуквами; затем — слоги и морфемы, потом — лексемы и синтагмы. Все этикомпоненты, неосознаваемые в устной речи, осознаются и произвольно применяютсяв письменной. То же самое можно сказать и о счете. Владея практическижитейским счетом, ребенок еще не осознает его правил и ограничиваетсяконкретными предметами; при переходе к алгебре именно конкретныепредметы отступают на задний план и объектом сознания, произвольной деятельностистановятся основные формальные законы счетных операций.Можно с полным основанием сказать, что во всех первых формах упомянутыхвидов деятельности мы сталкиваемся с практическими действиями, вовсех последних формах — .с теоретическими действиями, имеющими совсеминой предмет и совсем иное психологическое строение.Противоставление житейских и научных понятий, на котором Выготскийстоль подробно останавливается в разбираемой главе его работы, являетсялишь частной моделью, на которой особенно отчетливо выступает противопоставлениеспонтанного и произвольного, неосознанного и осознанного, несистемногои системного в психической деятелыюсти. Остается, однако, последнийвопрос, которому Выготский уделяет особое внимание. Это вопрос о динамике(точнее, диалектике) развития научных и житейских понятий. Как ужебыло сказано, этот вопрос решался неодинаково различными психологами,и если одни полагали, что спонтанное развитие ребенка должно достичь известнойзрелости, чтобы стало возможным усвоение научных понятий (вряд лидошкольника можно учить алгебре), и что обучение должно следовать развитию,плестись в хвосте развития, то другие исследователи считали оба процессаидущими параллельно и лишь взаимодействующими друг с другом.16 л. С. Выготский 473

ПОСЛЕСЛОВИЕТот существенный вклад, который Выготский внес в решение этого вопроса,заключался в следующем: пет и не может быть единого и постоянного отношениямежду развитием и обучением; естественно, что спонтанное развитиежитейских понятий делает ребенка готовым к усвоению научного понятия;однако и изучение научных понятий вносит огромный вклад в дальнейшеепсихическое развитие ребенка, вводя его отражение действительности в известныесистемы, делая процессы его умственной деятельности сознательнымии произвольными. На эту сторону дела, на забегающее вперед влияние научныхпонятий па житейские до Выготского обращалось недостаточное внимание.И именно Выготскому принадлежит заслуга выделения рациональногозерна в формальном обучении, указание на то влияние, какое вносит формальноеусвоение научных понятий в прежде имевшиеся житейские представленияребенка, на коренную перестройку его отражения действительности, на созданиетех психологических новообразований, к которым само спонтанное развитиеребенка никогда бы не пришло. То, что ребенок сегодня может сделатьс помощью учителя, говорит Выготский, завтра он сможет сделать сам, иидея о зоне ближайшего развития, которую ученый сформулировал в анализируемойработе,—одна из наиболее продуктивных идей автора.Значение только что разобранной главы не остается в пределах чистотеоретических рассуждений. В ней заложен фундамент для научно обоснованнойперестройки обучения, для сдвига многих привносимых учителем понятийв детский сад, для новой по тому времени идеи начинать обучение в школене с самого конкретного, а с общего, отвлеченного, которое только и можетперестроить житейские понятия и проложить путь для овладения теоретическойдеятельностью и для развития сложных форм категориального мышления.За 48 лет, прошедших со дня смерти Выготского, многие его последователипретворили в жизнь предначертания ученого и убедительно показали,к каким большим последствиям приводят идеи Выготского для рациональногопересмотра педагогической науки и практики.IIIТолько что рассмотренная глава ставит задачу более отчетливой разработкипроблемы значения слова, понимая его как обобщение и прослеживаяпоследовательные этапы его восхождения от обобщения наглядной ситуациик введению его в систему логических значений, обладающих разной степеньюобщего и обеспечивающих свободу движения мысли. Во всем этом анализзначения слова в его генетическом аспекте приближает нас к генетическойлогике, или, как говорит сам автор, к экспериментальной философии тех последующихэтапов, которые проходит слово, обобщающее внешнюю действительность.Иное направление имеет последняя глава, которую Л. С. Выготский назвал«Мысль и слово». Глава обращена к внутренним механизмам формированиязначения слова, и прежде всего к остававшемуся тогда совершеннонеизученным вопросу об отношении значения и смысла. В равной мере отвергаякак представление ассоцианизма, согласно которому мысль являетсяне чем иным, как цепью наглядных или словесных ассоциаций, так и восходящеек платоновским идеям представление чистой мысли, которая тольковоплощается в слове, приобретает словесную форму, подобно человеку, надевающемупальто, Выготский предлагает исходить из другого, гораздо болеесложного представления. Согласно Выготскому, мысль есть лишь первоначальный,иногда еще недостаточный замысел, который отражает общую тенденциюсубъекта и который не воплощается, а совершается, формируетсяв слове. Этим утверждением слову придается совсем новая, ранее не описаннаяфункция, а пропесс порождения мысли как словесного высказывания при-474

- Page 1 and 2:

Л.С.ВЫГОТСКИЙСОБРА

- Page 3 and 4:

ББК 88В92Печатается

- Page 5 and 6:

ПРЕДИСЛОВИЕ 1Насто

- Page 7 and 8:

Л. С. ВЫГОТСКИЙобще

- Page 9 and 10:

Глава перваяПРОБЛЕ

- Page 11 and 12:

Л. С. ВЫГОТСКИЙне мо

- Page 13 and 14:

Л. С. ВЫГОТСКИЙцело

- Page 15 and 16:

Л. С. ВЫГОТСКИЙдвиж

- Page 17 and 18:

Л. С. ВЫГОТСКИЙанал

- Page 19 and 20:

Л. С. ВЫГОТСКИЙявит

- Page 21 and 22:

Л. С. ВЫГОТСКИЙным и

- Page 23 and 24:

Л. С. ВЫГОТСКИЙизда

- Page 25 and 26:

Л. С. ВЫГОТСКИЙмате

- Page 27 and 28:

Л. С. ВЫГОТСКИЙкрае

- Page 29 and 30:

Л. С. ВЫГОТСКИЙмысл

- Page 31 and 32:

Л. С. ВЫГОТСКИЙэтим

- Page 33 and 34:

Л. С. ВЫГОТСКИЙПиаж

- Page 35 and 36:

Л. С. ВЫГОТСКИЙвече

- Page 37 and 38:

Л. С. ВЫГОТСКИЙОдна

- Page 39 and 40:

Л. С, ВЫГОТСКИЙс дру

- Page 41 and 42:

Л. С. ВЫГОТСКИЙМы бы

- Page 43 and 44:

Л. С. ВЫГОТСКИЙувел

- Page 45 and 46:

Л. С. ВЫГОТСКИЙсоде

- Page 47 and 48:

Л. С. ВЫГОТСКИЙлени

- Page 49 and 50:

Л. С. ВЫГОТСКИЙМы не

- Page 51 and 52:

Л. С. ВЫГОТСКИЙност

- Page 53 and 54:

Л. С. ВЫГОТСКИЙли уж

- Page 55 and 56:

Л. С. ВЫГОТСКИЙправ

- Page 57 and 58:

Л. С. ВЫГОТСКИЙтиче

- Page 59 and 60:

Л. С. ВЫГОТСКИЙвыпо

- Page 61 and 62:

Л. С. ВЫГОТСКИЙперв

- Page 63 and 64:

Л. С. ВЫГОТСКИЙтери

- Page 65 and 66:

Л. С. ВЫГОТСКИЙНо, ч

- Page 67 and 68:

Л. С. ВЫГОТСКИЙт, е.

- Page 69 and 70:

Л. С. ВЫГОТСКИЙодин

- Page 71 and 72:

Л. С. ВЫГОТСКИЙинте

- Page 73 and 74:

Л. С. ВЫГОТСКИЙРазв

- Page 75 and 76:

Л. С. ВЫГОТСКИЙбить

- Page 77 and 78:

Л. С. ВЫГОТСКИЙстви

- Page 79 and 80:

Глава третьяПРОБЛЕ

- Page 81 and 82:

Л. С. ВЫГОТСКИЙвой к

- Page 83 and 84:

Л. С. ВЫГОТСКИЙсы о

- Page 85 and 86:

Л. С. ВЫГОТСКИЙВооб

- Page 87 and 88:

Л. С. ВЫГОТСКИЙизоб

- Page 89 and 90:

Л. С. ВЫГОТСКИЙречи

- Page 91 and 92:

Л. С. ВЫГОТСКИЙВ. М.

- Page 93 and 94:

Л. С. ВЫГОТСКИЙорна

- Page 95 and 96:

Л. С. ВЫГОТСКИЙ«зон

- Page 97 and 98:

Л. С. ВЫГОТСКИМимет

- Page 99 and 100:

Л, С. ВЫГОТСКИЙсиму

- Page 101 and 102:

Л. С. ВЫГОТСКИЙязык

- Page 103 and 104:

Л. С. ВЫГОТСКИЙГмя с

- Page 105 and 106:

Л. С. ВЫГОТСКИЙД. Уо

- Page 107 and 108:

Л. С. ВЫГОТСКИЙвозр

- Page 109 and 110:

Л. С. ВЫГОТСКИЙмети

- Page 111 and 112:

Л. С. ВЫГОТСКИЙтем ж

- Page 113 and 114:

Л. С. ВЫГОТСКИЙСове

- Page 115 and 116:

Л. С. ВЫГОТСКИЙтоль

- Page 117 and 118:

Л. С. ВЫГОТСКИЙбыть

- Page 119 and 120:

Л. С. ВЫГОТСКИЙНедо

- Page 121 and 122:

Л. С. ВЫГОТСКИЙвани

- Page 123 and 124:

Л. С. ВЫГОТСКИЙпо-ин

- Page 125 and 126:

Л. С. ВЫГОТСКИЙком с

- Page 127 and 128:

Л. С. ВЫГОТСКИЙС это

- Page 129 and 130:

жЛ. С. ВЫГОТСКИЙбуд

- Page 131 and 132:

Л. С. ВЫГОТСКИЙВ так

- Page 133 and 134:

Л. С. ВЫГОТСКИЙную о

- Page 135 and 136:

Л. С. ВЫГОТСКИЙном и

- Page 137 and 138:

Л. С. ВЫГОТСКИЙс пер

- Page 139 and 140:

Л. С. ВЫГОТСКИЙшите

- Page 141 and 142:

Л. С. ВЫГОТСКИЙбенк

- Page 143 and 144:

Л. С. ВЫГОТСКИЙлежа

- Page 145 and 146:

Л. С. ВЫГОТСКИЙПоэт

- Page 147 and 148:

Л. С. ВЫГОТСКИЙсыва

- Page 149 and 150:

Л. С. ВЫГОТСКИЙшени

- Page 151 and 152:

Л. С. ВЫГОТСКИЙред н

- Page 153 and 154:

Л. С. ВЫГОТСКИЙрехо

- Page 155 and 156:

Л. С. ВЫГОТСКИЙЧист

- Page 157 and 158:

158Л. С. ВЫГОТСКИЙпох

- Page 159 and 160:

Л. С. ВЫГОТСКИЙВо-пе

- Page 161 and 162:

Л. С. ВЫГОТСКИЙобра

- Page 163 and 164:

Л. С. ВЫГОТСКИЙпрои

- Page 165 and 166:

Л. С, ВЫГОТСКИЙТочн

- Page 167 and 168:

169Л. С. ВЫГОТСКИЙны.

- Page 169 and 170:

Л. С. ВЫГОТСКИЙстра

- Page 171 and 172:

Л. С. ВЫГОТСКИЙБоль

- Page 173 and 174:

Л. С. ВЫГОТСКИЙприв

- Page 175 and 176:

Л. С. ВЫГОТСКИЙкак в

- Page 177 and 178:

Л. С. ВЫГОТСКИЙние п

- Page 179 and 180:

л. с. выготсадшчаст

- Page 181 and 182:

Л. С. ВЫГОТСКИЙназв

- Page 183 and 184:

Л. С. ВЫГОТСКИЙВ сам

- Page 185 and 186:

Л. С. ВЫГОТСКИЙОбзо

- Page 187 and 188:

Л. С. ВЫГОТСКИЙучны

- Page 189 and 190:

Л. С. ВЫГОТСКИЙпочт

- Page 191 and 192:

Л. С. ВЫГОТСКИЙобуч

- Page 193 and 194:

194Л. С. ВЫГОТСКИЙУже

- Page 195 and 196:

Л. С. ВЫГОТСКИЙИсхо

- Page 197 and 198:

Л. С. ВЫГОТСКИЙдете

- Page 199 and 200:

Л. С. ВЫГОТСКИЙлее н

- Page 201 and 202:

Л. С. ВЫГОТСКИЙслед

- Page 203 and 204:

Л. С. ВЫГОТСКИЙесть

- Page 205 and 206:

Л. С. ВЫГОТСКИЙмысл

- Page 207 and 208:

Л. С. ВЫГОТСКИЙно до

- Page 209 and 210:

Л. С. ВЫГОТСКИЙразл

- Page 211 and 212:

Л. С. ВЫГОТСКИЙи вер

- Page 213 and 214:

Л. С. ВЫГОТСКИЙОсоз

- Page 215 and 216:

Л. С. ВЫГОТСКИЙнако

- Page 217 and 218:

Л. С. ВЫГОТСКИЙСтол

- Page 219 and 220:

Л. С. ВЫГОТСКИЙвнут

- Page 221 and 222:

Л. С. ВЫГОТСКИЙпоня

- Page 223 and 224:

Л. С. ВЫГОТСКИЙроле

- Page 225 and 226:

226Л. С. ВЫГОТСКИЙОно

- Page 227 and 228:

Л. С. ВЫГОТСКИЙЗдес

- Page 229 and 230:

Л. С. ВЫГОТСКИЙконк

- Page 231 and 232:

Л. С. ВЫГОТСКИЙрии и

- Page 233 and 234:

Л. С. ВЫГОТСКИЙлини

- Page 235 and 236:

Л. С. ВЫГОТСКИЙли, ч

- Page 237 and 238:

Л. С. ВЫГОТСКИЙние,

- Page 239 and 240:

Л. С. ВЫГОТСКИЙряще

- Page 241 and 242:

Л. С. ВЫГОТСКИЙфакт,

- Page 243 and 244:

Л. С. ВЫГОТСКИЙтоль

- Page 245 and 246:

Л. С. ВЫГОТСКИЙют св

- Page 247 and 248:

Л. С. ВЫГОТСКИЙвенн

- Page 249 and 250:

Л. С. ВЫГОТСКИЙНаоб

- Page 251 and 252:

л. с. Выготскийким ф

- Page 253 and 254:

Л. С. ВЫГОТСКИЙно. Н

- Page 255 and 256:

Л. С. ВЫГОТСКИЙветс

- Page 257 and 258:

л. с. выготскиипрод

- Page 259 and 260:

Л. С. ВЫГОТСКИЙтия р

- Page 261 and 262:

Л. С. ВЫГОТСКИЙЕсли

- Page 263 and 264:

Л. С. ВЫГОТСКИЙк выс

- Page 265 and 266:

Л. С. ВЫГОТСКИЙон с

- Page 267 and 268:

Л. С. ВЫГОТСКИЙцесс

- Page 269 and 270:

Л. С. ВЫГОТСКИЙняти

- Page 271 and 272:

Л. С. ВЫГОТСКИЙедин

- Page 273 and 274:

Л. С. ВЫГОТСКИЙщихс

- Page 275 and 276:

Л. С. ВЫГОТСКИЙразл

- Page 277 and 278:

Л. С. ВЫГОТСКИЙтрен

- Page 279 and 280:

Л. С. ВЫГОТСКИЙчает

- Page 281 and 282:

Л. С. ВЫГОТСКИЙвюрц

- Page 283 and 284:

Л. С. ВЫГОТСКИЙмышл

- Page 285 and 286:

Л. С. ВЫГОТСКИЙсами

- Page 287 and 288:

Л. С. ВЫГОТСКИЙтия,

- Page 289 and 290:

Л. С. ВЫГОТСКИЙв кон

- Page 291 and 292:

Л. С. ВЫГОТСКИЙдова

- Page 293:

Л. С. ВЫГОТСКИЙчто о

- Page 296 and 297:

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬутр

- Page 298 and 299:

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬрон

- Page 300 and 301:

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬПоэ

- Page 302 and 303:

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬкот

- Page 304 and 305:

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬсво

- Page 306 and 307:

МЫШЛЕНИЕ II РЕЧЬо ка

- Page 308 and 309:

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬо че

- Page 310 and 311:

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬЕсл

- Page 312 and 313:

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬМы р

- Page 314 and 315:

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬмне

- Page 316 and 317:

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬВну

- Page 318 and 319:

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬаут

- Page 320 and 321:

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬнам

- Page 322 and 323:

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬмер

- Page 324 and 325:

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬшит

- Page 326 and 327:

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬпус

- Page 328 and 329:

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬкол

- Page 330 and 331:

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬкон

- Page 332 and 333:

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬкот

- Page 334 and 335:

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬЭто

- Page 336 and 337:

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬнош

- Page 338 and 339:

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬже к

- Page 340 and 341:

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬпро

- Page 342 and 343:

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬв ум

- Page 344 and 345:

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬван

- Page 346 and 347:

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬпри

- Page 348 and 349:

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬнаи

- Page 350 and 351:

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬУот

- Page 352 and 353:

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬком

- Page 354 and 355:

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬВ эт

- Page 356 and 357:

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬна е

- Page 358 and 359:

МЫШЛЕНИЕ II РЕЧЬпой.

- Page 360 and 361:

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬ* * * .

- Page 362 and 363:

Лекция 1*ВОСПРИЯТИЕ

- Page 364 and 365:

ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 366 and 367:

ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 368 and 369:

ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 370 and 371:

ЛЕКЦИИ ПО ПСИХО;ств

- Page 372 and 373:

ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 374 and 375:

ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 376 and 377:

ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 378 and 379:

ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 380 and 381:

ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 382 and 383:

ИИ 1!" ПСИХОЛОГИИЕсл

- Page 384 and 385:

ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 386 and 387:

ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 388 and 389:

ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 390 and 391:

ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 392 and 393:

ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 394 and 395:

ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 396 and 397:

ЛЕКЦИИ по психолог

- Page 398 and 399:

\ ЛЕКЦИИ ПС ПСИХОЛО

- Page 400 and 401:

-мышления понимала

- Page 402 and 403:

ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 404 and 405:

ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 406 and 407:

ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 408 and 409:

ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 410 and 411:

ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 412 and 413:

ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 414 and 415:

415ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛО

- Page 416 and 417:

ЛЕКЦИИ по психолог

- Page 418 and 419:

ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 420 and 421:

ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 422 and 423: ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 424 and 425: ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 426 and 427: 427ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛО

- Page 428 and 429: ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 430 and 431: ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 432 and 433: ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 434 and 435: ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 436 and 437: ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 438 and 439: ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 440 and 441: ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 442 and 443: ЛЕКЦИИ по психолог

- Page 444 and 445: ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 446 and 447: ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 448 and 449: ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 450 and 451: ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 452 and 453: ЛЕКЦИЯ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 454 and 455: ЛЕКЦИИ по психолог

- Page 456 and 457: \ ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛО

- Page 458 and 459: ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 460 and 461: ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 462 and 463: ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 464 and 465: ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГ

- Page 466 and 467: ПОСЛЕСЛОВИЕсывали

- Page 468 and 469: ПОСЛЕСЛОВИЕГлава «

- Page 470 and 471: ПОСЛЕСЛОВИЕС друго

- Page 474 and 475: ПОСЛЕСЛОВИЕобрета

- Page 476 and 477: ПОСЛЕСЛОВИЕРассмо

- Page 478 and 479: ПОСЛЕСЛОВИЕволево

- Page 480 and 481: КОММЕНТАРИИбейка»)

- Page 482 and 483: КОММЕНТАРИИуровне

- Page 484 and 485: КОММЕНТАРИИмногих

- Page 486 and 487: КОММЕНТАРИИ65. Шиф Ж

- Page 488 and 489: КОММЕНТАРИИ91. Успе

- Page 490 and 491: КОММЕНТАРИИК. Koffka. T

- Page 492 and 493: Дидо 112Достоевский

- Page 494 and 495: ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕ

- Page 496 and 497: развитие 19, 137, 138, 139,

- Page 498 and 499: ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕ

- Page 500 and 501: ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕ

- Page 502 and 503: СОДЕРЖАНИЕМышлени

![tyf Enf=O=n]lgg](https://img.yumpu.com/47584932/1/190x245/tyf-enfonlgg.jpg?quality=85)