MDCK-MRP2 - Dkfz

MDCK-MRP2 - Dkfz

MDCK-MRP2 - Dkfz

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

116<br />

Forschungsschwerpunkt B<br />

Funktionelle und Strukturelle Genomforschung<br />

mit anderen Mitgliedern der AP1-Familie als auch Homodimere,<br />

während c-Fos nur Heterodimere bildet. Nur die Dimer<br />

binden an DNA und aktivieren die Transkription. Deregulation<br />

von AP1 kann zu onkogenen Transformationen führen.<br />

Bis jetzt wurde die Wechselwirkung zwischen Jun und Fos<br />

nicht in vivo beobachtet. Um sie sichtbar zu machen, wurden<br />

c-Jun und c- Fos mit verschiedenen autofluoreszierenden<br />

Proteinen fusioniert und in HeLa-Zellen exprimiert. Die<br />

Wechselwirkung der beiden Proteine wurde dann durch<br />

Fluoreszenzkreuzkorrelationsspektroskopie (FCCS) nachgewiesen<br />

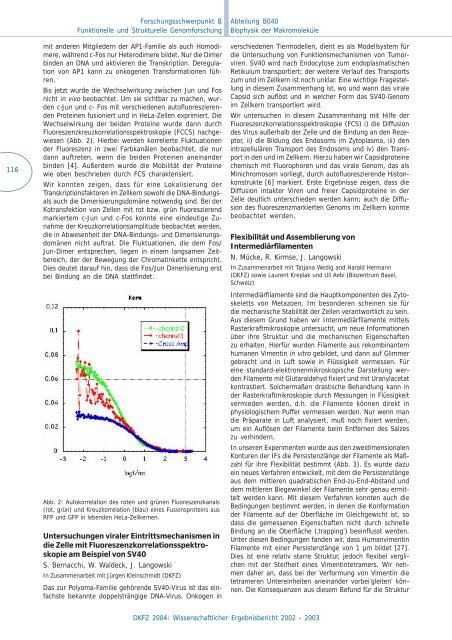

(Abb. 2). Hierbei werden korrelierte Fluktuationen<br />

der Fluoreszenz in zwei Farbkanälen beobachtet, die nur<br />

dann auftreten, wenn die beiden Proteinen aneinander<br />

binden [4]. Außerdem wurde die Mobilität der Proteine<br />

wie oben beschrieben durch FCS charakterisiert.<br />

Wir konnten zeigen, dass für eine Lokalisierung der<br />

Transkriptionsfaktoren im Zellkern sowohl die DNA-Bindungsals<br />

auch die Dimerisierungsdomäne notwendig sind. Bei der<br />

Kotransfektion von Zellen mit rot bzw. grün fluoreszierend<br />

markiertem c-Jun und c-Fos konnte eine eindeutige Zunahme<br />

der Kreuzkorrelationsamplitude beobachtet werden,<br />

die in Abwesenheit der DNA-Bindungs- und Dimerisierungsdomänen<br />

nicht auftrat. Die Fluktuationen, die dem Fos/<br />

Jun-Dimer entsprechen, liegen in einem langsamen Zeitbereich,<br />

der der Bewegung der Chromatinkette entspricht.<br />

Dies deutet darauf hin, dass die Fos/Jun Dimerisierung erst<br />

bei Bindung an die DNA stattfindet.<br />

Abb. 2: Autokorrelation des roten und grünen Fluoreszenzkanals<br />

(rot, grün) und Kreuzkorrelation (blau) eines Fusionsproteins aus<br />

RFP und GFP in lebenden HeLa-Zellkernen.<br />

Untersuchungen viraler Eintrittsmechanismen in<br />

die Zelle mit Fluoreszenzkorrelationsspektroskopie<br />

am Beispiel von SV40<br />

S. Bernacchi, W. Waldeck, J. Langowski<br />

In Zusammenarbeit mit Jürgen Kleinschmidt (DKFZ)<br />

Das zur Polyoma-Familie gehörende SV40-Virus ist das einfachste<br />

bekannte doppelsträngige DNA-Virus. Onkogen in<br />

Abteilung B040<br />

Biophysik der Makromoleküle<br />

DKFZ 2004: Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 2002 - 2003<br />

verschiedenen Tiermodellen, dient es als Modellsystem für<br />

die Untersuchung von Funktionsmechanismen von Tumorviren.<br />

SV40 wird nach Endocytose zum endoplasmatischen<br />

Retikulum transportiert; der weitere Verlauf des Transports<br />

zum und im Zellkern ist noch unklar. Eine wichtige Fragestellung<br />

in diesem Zusammenhang ist, wo und wann das virale<br />

Capsid sich auflöst und in welcher Form das SV40-Genom<br />

im Zellkern transportiert wird.<br />

Wir untersuchen in diesem Zusammenhang mit Hilfe der<br />

Fluoreszenzkorrelationsspektroskopie (FCS) i) die Diffusion<br />

des Virus außerhalb der Zelle und die Bindung an den Rezeptor,<br />

ii) die Bildung des Endosoms im Zytoplasma, iii) den<br />

intrazellulären Transport des Endosoms und iv) den Transport<br />

in den und im Zellkern. Hierzu haben wir Capsidproteine<br />

chemisch mit Fluorophoren und das virale Genom, das als<br />

Minichromosom vorliegt, durch autofluoreszierende Histonkonstrukte<br />

[6] markiert. Erste Ergebnisse zeigen, dass die<br />

Diffusion intakter Viren und freier Capsidproteine in der<br />

Zelle deutlich unterschieden werden kann; auch die Diffusion<br />

des fluoreszenzmarkierten Genoms im Zellkern konnte<br />

beobachtet werden.<br />

Flexibilität und Assemblierung von<br />

Intermediärfilamenten<br />

N. Mücke, R. Kirmse, J. Langowski<br />

In Zusammenarbeit mit Tatjana Wedig and Harald Hermann<br />

(DKFZ) sowie Laurent Kreplak und Uli Aebi (Biozentrum Basel,<br />

Schweiz)<br />

Intermediärfilamente sind die Hauptkomponenten des Zytoskeletts<br />

von Metazoen. Im besonderen scheinen sie für<br />

die mechanische Stabilität der Zellen verantwortlich zu sein.<br />

Aus diesem Grund haben wir Intermediärfilamente mittels<br />

Rasterkraftmikroskopie untersucht, um neue Informationen<br />

über ihre Struktur und die mechanischen Eigenschaften<br />

zu erhalten. Hierfür wurden Filamente aus rekombinantem<br />

humanen Vimentin in vitro gebildet, und dann auf Glimmer<br />

gebracht und in Luft sowie in Flüssigkeit vermessen. Für<br />

eine standard-elektronenmikroskopische Darstellung werden<br />

Filamente mit Glutaraldehyd fixiert und mit Uranylacetat<br />

kontrastiert. Solchermaßen drastische Behandlung kann in<br />

der Rasterkraftmikroskopie durch Messungen in Flüssigkeit<br />

vermieden werden, d.h. die Filamente können direkt in<br />

physiologischem Puffer vermessen werden. Nur wenn man<br />

die Präparate in Luft analysiert, muß noch fixiert werden,<br />

um ein Auflösen der Filamente beim Entfernen des Salzes<br />

zu verhindern.<br />

In unseren Experimenten wurde aus den zweidimensionalen<br />

Konturen der IFs die Persistenzlänge der Filamente als Maßzahl<br />

für ihre Flexibilität bestimmt (Abb. 3). Es wurde dazu<br />

ein neues Verfahren entwickelt, mit dem die Persistenzlänge<br />

aus dem mittleren quadratischen End-zu-End-Abstand und<br />

dem mittleren Biegewinkel der Filamente sehr genau ermittelt<br />

werden kann. Mit diesem Verfahren konnten auch die<br />

Bedingungen bestimmt werden, in denen die Konformation<br />

der Filamente auf der Oberfläche im Gleichgewicht ist, so<br />

dass die gemessenen Eigenschaften nicht durch schnelle<br />

Bindung an die Oberfläche (‚trapping’) beeinflusst werden.<br />

Unter diesen Bedingungen fanden wir, dass Humanvimentin<br />

Filamente mit einer Persistenzlänge von 1 µm bildet [27].<br />

Dies ist eine relativ starre Struktur, jedoch flexibel verglichen<br />

mit der Steifheit eines Vimentintetramers. Wir nehmen<br />

daher an, dass bei der Verformung von Vimentin die<br />

tetrameren Untereinheiten aneinander vorbei’gleiten’ können.<br />

Die Konsequenzen aus diesem Befund für die Struktur