MDCK-MRP2 - Dkfz

MDCK-MRP2 - Dkfz

MDCK-MRP2 - Dkfz

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

158<br />

Forschungsschwerpunkt B<br />

Funktionelle und Strukturelle Genomforschung<br />

Arbeitsgruppe Chipbasierte Peptidbibliotheken (B120)<br />

Leiter: Dr. Volker Stadler<br />

Wissenschaftliche Mitarbeiter<br />

Dipl.-Chem. Mario Beyer<br />

Dr. Simon Fernandez<br />

Dipl.-Phys. Kai König<br />

Doktoranden<br />

Thorsten Kühlwein<br />

Tim Seeberg<br />

Herstellung hochkomplexer Peptidarrays<br />

V. Stadler, F. Breitling, R. Bischoff<br />

Die Arbeiten finden in enger Kooperation mit PD Dr. Frank<br />

Breitling (Mitarbeiter: Dr. Thomas Felgenhauser, Dipl.-Biol.<br />

Sandra Lüttgau) aus der Abteilung „Molekulare Genomanalyse“<br />

sowie mit PD Dr. Ralf Bischoff (Mitarbeiter: Dipl.-Phys.<br />

Alexander Nesterov, Dipl.-Ing. Klaus Leibe) aus der Abteilung<br />

„Molekulare Biologie der Mitose“ statt. In einer Zusammenarbeit<br />

mit PD Dr. Michael Himmelhaus und PD Dr. Reiner<br />

Dahint von der Angewandten Physikalischen Chemie der<br />

Universität Heidelberg wird zudem an der Entwicklung eines<br />

markierungsfreien Nachweisverfahrens von<br />

biospezifischen Bindungsereignissen gearbeitet.<br />

Im Unterschied zu Oligonukleotidarrays, die für die Untersuchung<br />

des DNA- und RNA-Status eingesetzt werden und<br />

damit Rückschlüsse auf unterschiedlich starke Genexpression<br />

von Zellen erlauben, zielen Peptidarrays auf den Nachweis<br />

von Proteinen und Antikörpern und somit auf die Abbildung<br />

des „Ist-Zustands“ eines Organismus ab. Da der „Ist-Zustand“<br />

jedoch nicht ausschließlich durch die Genexpression<br />

bestimmt wird, sollten Peptidarrays einen wesentlich direkteren<br />

Zugriff auf charakteristische Signalmuster bieten, die<br />

z.B. mit einem pathogenen Status einhergehen. Mit den<br />

verfügbaren Methoden für die kombinatorische Synthese<br />

von Arrays konnten jedoch aufgrund konzeptioneller Nachteile<br />

wie die Diffusion von Monomeren bei elektrolytischen<br />

Verfahren [Southern et al., US Patent 5667667, 1997;<br />

Heller et al., US Patent 5929208, 1999], eine zu hohe<br />

Anzahl der notwendigen Kopplungszyklen in der lithographische<br />

Synthese [Fodor et al., Science, 251 (1991), 767-<br />

773; Pellois et al., Nat. Biotech., 20 (2002), 922-926] oder<br />

die sehr problematische Handhabung von Flüssigkeiten im<br />

Nano- bis Picoliterbereich beim Tintenstrahldruck und der<br />

SPOT-Synthese [Frank, Tetrahedron, 48 (1992), 9217-9232;<br />

Frank, J. Biotechnol., 41 (1995), 259-272; Kramer et al.,<br />

Methods, 6 (1994), 388-395] bislang keine Peptidarrays<br />

mit mehr als 150 Peptidspots pro cm2 hergestellt werden.<br />

In der Arbeitsgruppe soll ein Verfahren entwickelt werden,<br />

das die oben beschriebenen Nachteile umgeht und die<br />

Herstellung von Peptidarrays mit Komplexitäten von<br />

> 375 cm-2 mit Hilfe eines speziellen Laserdruckers bzw.<br />

von > 40.000 cm-2 mit Hilfe eines CMOS Chips ermöglichen<br />

soll. Den Kernpunkt des Verfahrens stellen elektrostatisch<br />

aufladbare Monomerpartikel dar, die die Bausteine für die<br />

kombinatorische Peptidsynthese in Form von aktivierten<br />

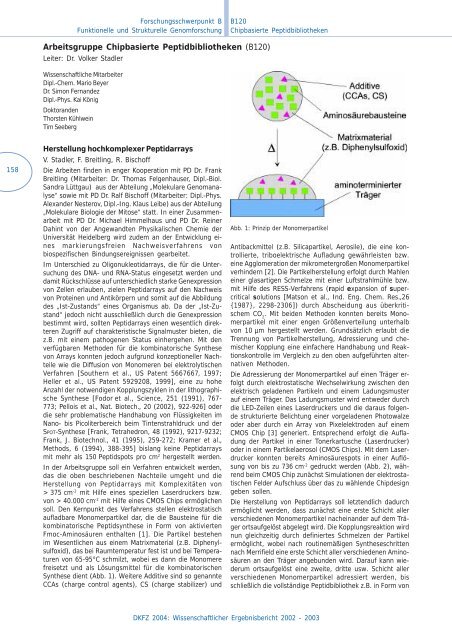

Fmoc-Aminosäuren enthalten [1]. Die Partikel bestehen<br />

im Wesentlichen aus einem Matrixmaterial (z.B. Diphenylsulfoxid),<br />

das bei Raumtemperatur fest ist und bei Temperaturen<br />

von 65-95°C schmilzt, wobei es dann die Monomere<br />

freisetzt und als Lösungsmittel für die kombinatorischen<br />

Synthese dient (Abb. 1). Weitere Additive sind so genannte<br />

CCAs (charge control agents), CS (charge stabilizer) und<br />

B120<br />

Chipbasierte Peptidbibliotheken<br />

Abb. 1: Prinzip der Monomerpartikel<br />

DKFZ 2004: Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 2002 - 2003<br />

Antibackmittel (z.B. Silicapartikel, Aerosile), die eine kontrollierte,<br />

triboelektrische Aufladung gewährleisten bzw.<br />

eine Agglomeration der mikrometergroßen Monomerpartikel<br />

verhindern [2]. Die Partikelherstellung erfolgt durch Mahlen<br />

einer glasartigen Schmelze mit einer Luftstrahlmühle bzw.<br />

mit Hilfe des RESS-Verfahrens (rapid expansion of supercritical<br />

solutions [Matson et al., Ind. Eng. Chem. Res.,26<br />

{1987}, 2298-2306]) durch Abscheidung aus überkritischem<br />

CO . Mit beiden Methoden konnten bereits Mono-<br />

2<br />

merpartikel mit einer engen Größenverteilung unterhalb<br />

von 10 µm hergestellt werden. Grundsätzlich erlaubt die<br />

Trennung von Partikelherstellung, Adressierung und chemischer<br />

Kopplung eine einfachere Handhabung und Reaktionskontrolle<br />

im Vergleich zu den oben aufgeführten alternativen<br />

Methoden.<br />

Die Adressierung der Monomerpartikel auf einen Träger erfolgt<br />

durch elektrostatische Wechselwirkung zwischen den<br />

elektrisch geladenen Partikeln und einem Ladungsmuster<br />

auf einem Träger. Das Ladungsmuster wird entweder durch<br />

die LED-Zeilen eines Laserdruckers und die daraus folgende<br />

strukturierte Belichtung einer vorgeladenen Photowalze<br />

oder aber durch ein Array von Pixelelektroden auf einem<br />

CMOS Chip [3] generiert. Entsprechend erfolgt die Aufladung<br />

der Partikel in einer Tonerkartusche (Laserdrucker)<br />

oder in einem Partikelaerosol (CMOS Chips). Mit dem Laserdrucker<br />

konnten bereits Aminosäurespots in einer Auflösung<br />

von bis zu 736 cm-2 gedruckt werden (Abb. 2), während<br />

beim CMOS Chip zunächst Simulationen der elektrostatischen<br />

Felder Aufschluss über das zu wählende Chipdesign<br />

geben sollen.<br />

Die Herstellung von Peptidarrays soll letztendlich dadurch<br />

ermöglicht werden, dass zunächst eine erste Schicht aller<br />

verschiedenen Monomerpartikel nacheinander auf dem Träger<br />

ortsaufgelöst abgelegt wird. Die Kopplungsreaktion wird<br />

nun gleichzeitig durch definiertes Schmelzen der Partikel<br />

ermöglicht, wobei nach routinemäßigen Syntheseschritten<br />

nach Merrifield eine erste Schicht aller verschiedenen Aminosäuren<br />

an den Träger angebunden wird. Darauf kann wiederum<br />

ortsaufgelöst eine zweite, dritte usw. Schicht aller<br />

verschiedenen Monomerpartikel adressiert werden, bis<br />

schließlich die vollständige Peptidbibliothek z.B. in Form von