MDCK-MRP2 - Dkfz

MDCK-MRP2 - Dkfz

MDCK-MRP2 - Dkfz

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

344<br />

Forschungsschwerpunkt E<br />

Innovative Krebsdiagnostik und -therapie<br />

Toxikologie und Chemotherapie (E100)<br />

Leiter: Prof. Dr. med. Martin Berger<br />

Gastwissenschaftler<br />

Dr. Spiro M. Konstantinov (5 - 8/02, 12/03; Sofia, Bulgarien)<br />

Dr. Milka Georgieva (5-7/02, 12/02- 2/03, 10-12/03, Sofia,<br />

Bulgarien)<br />

Prof. Dr. Iana Tsoneva (10 - 12/02, 5-7/03, Sofia, Bulgarien)<br />

Doktoranden<br />

Cristina Voß<br />

Hassan Adwan<br />

Maike Leible (- 10/02)<br />

Jan Sänger (- 10/02)<br />

Tobias Bäuerle (- 12/03)<br />

Magdalena Kraus (- 12/03)<br />

Michael Rodenbach (1/03 -)<br />

Ergyl Eyol (1/03 -)<br />

Jenny Mohr (5/03 -)<br />

Diplomanden<br />

Nils Burger (6/03 -)<br />

Technisches Personal<br />

Birgit Kaiser (½)<br />

Gerd Braun<br />

Therapeutische Fortschritte in der Onkologie sind eng an<br />

den verbesserten Nachweis geringer Mengen von Tumorzellen<br />

und an die Entwicklung und toxikologische<br />

Beurteilung von Substanzen gekoppelt, die Krebswachstum<br />

hemmen.<br />

Der Nachweis von wenigen Tumorzellen ist durch molekularbiologische<br />

Techniken prinzipiell möglich geworden,<br />

muss für jede Tumorart in der Praxis aber erst etabliert<br />

werden. Diese Arbeit ist sinnvoll, weil geringe Mengen an<br />

Tumorzellen therapeutisch leichter positiv beeinflussbar<br />

sind. In diesem Zusammenhang ist die Detektion von Tumorzellen<br />

zu sehen, die mit Hilfe von Mutationen des<br />

K-ras Gens oder mittels epithelialer Marker (Cytokeratin<br />

20, Guanylylcyclase C) nachgewiesen wurden.<br />

Neue, mehr selektiv antineoplastisch wirksame Verbindungen<br />

beeinflussen häufig die Signaltransduktion der<br />

Zelle. Alkylphosphocholine, eine neue Gruppe membranwirksamer<br />

Verbindungen, hemmen das Krebswachstum<br />

konzentrationsabhängig (sowohl zytotoxisch als auch<br />

Apoptose- auslösend und differenzierend). Die Identifizierung<br />

der molekularen Wirkungen ist ein weiteres mittelfristiges<br />

Forschungsziel. Die Wirkung auf Metastasen im<br />

Skelett und in der Leber wird an spezifischen Modellen<br />

untersucht, die pathophysiologisch den klinischen Vorbildern<br />

möglichst nahe kommen.<br />

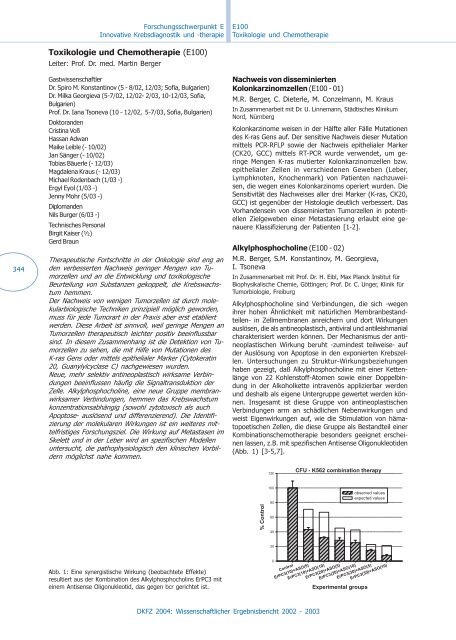

Abb. 1: Eine synergistische Wirkung (beobachtete Effekte)<br />

resultiert aus der Kombination des Alkylphosphocholins ErPC3 mit<br />

einem Antisense Oligonukleotid, das gegen bcr gerichtet ist.<br />

E100<br />

Toxikologie und Chemotherapie<br />

Nachweis von disseminierten<br />

Kolonkarzinomzellen (E100 - 01)<br />

M.R. Berger, C. Dieterle, M. Conzelmann, M. Kraus<br />

In Zusammenarbeit mit Dr. U. Linnemann, Städtisches Klinikum<br />

Nord, Nürnberg<br />

DKFZ 2004: Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 2002 - 2003<br />

Kolonkarzinome weisen in der Hälfte aller Fälle Mutationen<br />

des K-ras Gens auf. Der sensitive Nachweis dieser Mutation<br />

mittels PCR-RFLP sowie der Nachweis epithelialer Marker<br />

(CK20, GCC) mittels RT-PCR wurde verwendet, um geringe<br />

Mengen K-ras mutierter Kolonkarzinomzellen bzw.<br />

epithelialer Zellen in verschiedenen Geweben (Leber,<br />

Lymphknoten, Knochenmark) von Patienten nachzuweisen,<br />

die wegen eines Kolonkarzinoms operiert wurden. Die<br />

Sensitivität des Nachweises aller drei Marker (K-ras, CK20,<br />

GCC) ist gegenüber der Histologie deutlich verbessert. Das<br />

Vorhandensein von disseminierten Tumorzellen in potentiellen<br />

Zielgeweben einer Metastasierung erlaubt eine genauere<br />

Klassifizierung der Patienten [1-2].<br />

Alkylphosphocholine (E100 - 02)<br />

M.R. Berger, S.M. Konstantinov, M. Georgieva,<br />

I. Tsoneva<br />

In Zusammenarbeit mit Prof. Dr. H. Eibl, Max Planck Institut für<br />

Biophysikalische Chemie, Göttingen; Prof. Dr. C. Unger, Klinik für<br />

Tumorbiologie, Freiburg<br />

Alkylphosphocholine sind Verbindungen, die sich -wegen<br />

ihrer hohen Ähnlichkeit mit natürlichen Membranbestandteilen-<br />

in Zellmembranen anreichern und dort Wirkungen<br />

auslösen, die als antineoplastisch, antiviral und antileishmanial<br />

charakterisiert werden können. Der Mechanismus der antineoplastischen<br />

Wirkung beruht -zumindest teilweise- auf<br />

der Auslösung von Apoptose in den exponierten Krebszellen.<br />

Untersuchungen zu Struktur-Wirkungsbeziehungen<br />

haben gezeigt, daß Alkylphosphocholine mit einer Kettenlänge<br />

von 22 Kohlenstoff-Atomen sowie einer Doppelbindung<br />

in der Alkoholkette intravenös applizierbar werden<br />

und deshalb als eigene Untergruppe gewertet werden können.<br />

Insgesamt ist diese Gruppe von antineoplastischen<br />

Verbindungen arm an schädlichen Nebenwirkungen und<br />

weist Eigenwirkungen auf, wie die Stimulation von hämatopoetischen<br />

Zellen, die diese Gruppe als Bestandteil einer<br />

Kombinationschemotherapie besonders geeignet erscheinen<br />

lassen, z.B. mit spezifischen Antisense Oligonukleotiden<br />

(Abb. 1) [3-5,7].<br />

% Control<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

CFU - K562 combination therapy<br />

Control<br />

ErPC3(10)+ASO(5)<br />

ErPC3(10)+ASO(10)<br />

ErPC3(20)+ASO(5)<br />

ErPC3(20)+ASO(10)<br />

ErPC3(30)+ASO(5)<br />

ErPC3(30)+ASO(10)<br />

Experimental groups<br />

observed values<br />

expected values