MDCK-MRP2 - Dkfz

MDCK-MRP2 - Dkfz

MDCK-MRP2 - Dkfz

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Forschungsschwerpunkt E<br />

Innovative Krebsdiagnostik und -therapie<br />

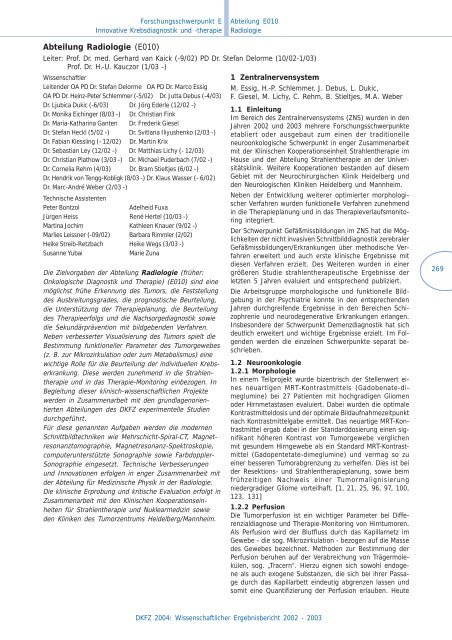

Abteilung Radiologie (E010)<br />

Abteilung E010<br />

Radiologie<br />

Leiter: Prof. Dr. med. Gerhard van Kaick (-9/02) PD Dr. Stefan Delorme (10/02-1/03)<br />

Prof. Dr. H.-U. Kauczor (1/03 -)<br />

Wissenschaftler<br />

Leitender OA PD Dr. Stefan Delorme OA PD Dr. Marco Essig<br />

OA PD Dr. Heinz-Peter Schlemmer (-5/02) Dr. Jutta Debus (-4/03)<br />

Dr. Ljubica Dukic (-6/03) Dr. Jörg Ederle (12/02 -)<br />

Dr. Monika Eichinger (8/03 -) Dr. Christian Fink<br />

Dr. Maria-Katharina Ganten Dr. Frederik Giesel<br />

Dr. Stefan Heckl (5/02 -) Dr. Svitlana Iliyushenko (2/03 -)<br />

Dr. Fabian Kiessling (- 12/02) Dr. Martin Krix<br />

Dr. Sebastian Ley (12/02 -) Dr. Matthias Lichy (- 12/03)<br />

Dr. Christian Plathow (3/03 -) Dr. Michael Puderbach (7/02 -)<br />

Dr. Cornelia Rehm (4/03) Dr. Bram Stieltjes (6/02 -)<br />

Dr. Hendrik von Tengg-Kobligk (8/03 -) Dr. Klaus Wasser (- 6/02)<br />

Dr. Marc-André Weber (2/03 -)<br />

Technische Assistenten<br />

Peter Bontzol Adelheid Fuxa<br />

Jürgen Heiss René Hertel (10/03 -)<br />

Martina Jochim Kathleen Knauer (9/02 -)<br />

Marlies Leissner (-09/02) Barbara Rimmler (2/02)<br />

Heike Streib-Retzbach Heike Wegs (3/03 -)<br />

Susanne Yubai Marie Zuna<br />

Die Zielvorgaben der Abteilung Radiologie (früher:<br />

Onkologische Diagnostik und Therapie) (E010) sind eine<br />

möglichst frühe Erkennung des Tumors, die Feststellung<br />

des Ausbreitungsgrades, die prognostische Beurteilung,<br />

die Unterstützung der Therapieplanung, die Beurteilung<br />

des Therapieerfolgs und die Nachsorgediagnostik sowie<br />

die Sekundärprävention mit bildgebenden Verfahren.<br />

Neben verbesserter Visualisierung des Tumors spielt die<br />

Bestimmung funktioneller Parameter des Tumorgewebes<br />

(z. B. zur Mikrozirkulation oder zum Metabolismus) eine<br />

wichtige Rolle für die Beurteilung der individuellen Krebserkrankung.<br />

Diese werden zunehmend in die Strahlentherapie<br />

und in das Therapie-Monitoring einbezogen. In<br />

Begleitung dieser klinisch-wissenschaftlichen Projekte<br />

werden in Zusammenarbeit mit den grundlagenorientierten<br />

Abteilungen des DKFZ experimentelle Studien<br />

durchgeführt.<br />

Für diese genannten Aufgaben werden die modernen<br />

Schnittbildtechniken wie Mehrschicht-Spiral-CT, Magnetresonanztomographie,<br />

Magnetresonanz-Spektroskopie,<br />

computerunterstützte Sonographie sowie Farbdoppler-<br />

Sonographie eingesetzt. Technische Verbesserungen<br />

und Innovationen erfolgen in enger Zusammenarbeit mit<br />

der Abteilung für Medizinische Physik in der Radiologie.<br />

Die klinische Erprobung und kritische Evaluation erfolgt in<br />

Zusammenarbeit mit den Klinischen Kooperationseinheiten<br />

für Strahlentherapie und Nuklearmedizin sowie<br />

den Kliniken des Tumorzentrums Heidelberg/Mannheim.<br />

1 Zentralnervensystem<br />

M. Essig, H.-P. Schlemmer, J. Debus, L. Dukic,<br />

F. Giesel, M. Lichy, C. Rehm, B. Stieltjes, M.A. Weber<br />

1.1 Einleitung<br />

Im Bereich des Zentralnervensystems (ZNS) wurden in den<br />

Jahren 2002 und 2003 mehrere Forschungsschwerpunkte<br />

etabliert oder ausgebaut zum einen der traditionelle<br />

neuroonkologische Schwerpunkt in enger Zusammenarbeit<br />

mit der Klinischen Kooperationseinheit Strahlentherapie im<br />

Hause und der Abteilung Strahlentherapie an der Universitätsklinik.<br />

Weitere Kooperationen bestanden auf diesem<br />

Gebiet mit der Neurochirurgischen Klinik Heidelberg und<br />

den Neurologischen Kliniken Heidelberg und Mannheim.<br />

Neben der Entwicklung weiterer optimierter morphologischer<br />

Verfahren wurden funktionelle Verfahren zunehmend<br />

in die Therapieplanung und in das Therapieverlaufsmonitoring<br />

integriert.<br />

Der Schwerpunkt Gefäßmissbildungen im ZNS hat die Möglichkeiten<br />

der nicht invasiven Schnittbilddiagnostik zerebraler<br />

Gefäßmissbildungen/Erkrankungen über methodische Verfahren<br />

erweitert und auch erste klinische Ergebnisse mit<br />

diesen Verfahren erzielt. Des Weiteren wurden in einer<br />

größeren Studie strahlentherapeutische Ergebnisse der<br />

letzten 5 Jahren evaluiert und entsprechend publiziert.<br />

Die Arbeitsgruppe morphologische und funktionelle Bildgebung<br />

in der Psychiatrie konnte in den entsprechenden<br />

Jahren durchgreifende Ergebnisse in den Bereichen Schizophrenie<br />

und neurodegenerative Erkrankungen erlangen.<br />

Insbesondere der Schwerpunkt Demenzdiagnostik hat sich<br />

deutlich erweitert und wichtige Ergebnisse erzielt. Im Folgenden<br />

werden die einzelnen Schwerpunkte separat beschrieben.<br />

1.2 Neuroonkologie<br />

1.2.1 Morphologie<br />

In einem Teilprojekt wurde bizentrisch der Stellenwert eines<br />

neuartigen MRT-Kontrastmittels (Gadobenate-dimeglumine)<br />

bei 27 Patienten mit hochgradigen Gliomen<br />

oder Hirnmetastasen evaluiert. Dabei wurden die optimale<br />

Kontrastmitteldosis und der optimale Bildaufnahmezeitpunkt<br />

nach Kontrastmittelgabe ermittelt. Das neuartige MRT-Kontrastmittel<br />

ergab dabei in der Standarddosierung einen signifikant<br />

höheren Kontrast von Tumorgewebe verglichen<br />

mit gesundem Hirngewebe als ein Standard MRT-Kontrastmittel<br />

(Gadopentetate-dimeglumine) und vermag so zu<br />

einer besseren Tumorabgrenzung zu verhelfen. Dies ist bei<br />

der Resektions- und Strahlentherapieplanung, sowie beim<br />

frühzeitigen Nachweis einer Tumormalignisierung<br />

niedergradiger Gliome vorteilhaft. [1, 21, 25, 96, 97, 100,<br />

123, 131]<br />

1.2.2 Perfusion<br />

Die Tumorperfusion ist ein wichtiger Parameter bei Differenzialdiagnose<br />

und Therapie-Monitoring von Hirntumoren.<br />

Als Perfusion wird der Blutfluss durch das Kapillarnetz im<br />

Gewebe - die sog. Mikrozirkulation - bezogen auf die Masse<br />

des Gewebes bezeichnet. Methoden zur Bestimmung der<br />

Perfusion beruhen auf der Verabreichung von Trägermolekülen,<br />

sog. „Tracern“. Hierzu eignen sich sowohl endogene<br />

als auch exogene Substanzen, die sich bei ihrer Passage<br />

durch das Kapillarbett eindeutig abgrenzen lassen und<br />

somit eine Quantifizierung der Perfusion erlauben. Heute<br />

DKFZ 2004: Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 2002 - 2003<br />

269