- Seite 1 und 2:

Statistisches Bundesamt Datenreport

- Seite 3 und 4:

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) In

- Seite 5 und 6:

Inhalt Vorwort 15 Teil I: Gesellsch

- Seite 7 und 8:

7 Gesellschaftliche Mitwirkung 158

- Seite 9 und 10:

16 Preise und Verdienste 328 16.1 E

- Seite 11 und 12:

C Lebensbedingungen und ihre Bewert

- Seite 13 und 14:

15.2 Einstellungen zu in Deutschlan

- Seite 15:

Vorwort »In gut der Hälfte der Fa

- Seite 18 und 19:

Erläuterungen zur Umstellung von T

- Seite 20 und 21:

Dass man Statistiken weitestgehend

- Seite 22 und 23:

geleistet. Sie übermitteln ihre La

- Seite 24 und 25:

ilden, Kontrollfunktionen in der St

- Seite 26 und 27:

Noch Ansprechpartnerinnen . . . Sac

- Seite 28 und 29:

die Bildungs- und Beschäftigungsm

- Seite 30 und 31:

Abb. 1: Jährliche Bevölkerungszun

- Seite 32 und 33:

1.3 Die räumliche Bevölkerungsver

- Seite 34 und 35:

Tab. 5: Einwohnerzahlen und Bevölk

- Seite 36 und 37:

Abb. 5: Bevölkerung Deutschlands a

- Seite 38 und 39:

Tab. 7: Lebendgeborene und Gestorbe

- Seite 40 und 41:

Tab. 8: Mehrpersonenhaushalte 2000

- Seite 42 und 43:

Betrachtet man die nichtehelichen L

- Seite 44 und 45:

Abb. 7: Familienstand der Bevölker

- Seite 46 und 47:

Tab. 12: Ausländische Bevölkerung

- Seite 48 und 49:

dem seit Jahresbeginn 2000 geltende

- Seite 50 und 51:

Artikel 16 und Einführung von Arti

- Seite 52 und 53:

Im Jahr 1999 wurden 1,104 Mill. Wan

- Seite 54 und 55:

Im Jahr 1992 hatte die Zuwanderung

- Seite 56 und 57:

Abb. 1: Das Bildungssystem in Deuts

- Seite 58 und 59:

Deutschland eine Grundschule. Die A

- Seite 60 und 61:

geeignet, weil einerseits in diesem

- Seite 62 und 63:

Tab. 3: Ausländische Schülerinnen

- Seite 64 und 65:

achten. Nach einer Vorausschätzung

- Seite 66 und 67:

In den letzten Jahren suchten nicht

- Seite 68 und 69:

Tab. 7: Auszubildende 2000 Gebiet A

- Seite 70 und 71:

semester 2000/01 1,80 Mill. Studier

- Seite 72 und 73:

Tab. 12: Die zehn am stärksten bes

- Seite 74 und 75:

2.5.3 Frauenanteile Der hohe Bildun

- Seite 76 und 77:

Fortbildungs- und Umschulungsmaßna

- Seite 78 und 79:

Tab. 17: Allgemein bildender Schula

- Seite 80 und 81:

2.9 Bildungsausgaben Bildung ist ei

- Seite 82 und 83:

wird für den Besuch von Höheren F

- Seite 84 und 85:

schnittliche Beitrag zum Lebensunte

- Seite 86 und 87:

Abb. 1: Entwicklung von Erwerbstät

- Seite 88 und 89:

ganz oder zum Teil durch Angehörig

- Seite 90 und 91:

Abb. 3: Bevölkerung nach Alter und

- Seite 92 und 93:

Abb. 4: Erwerbstätige nach Wirtsch

- Seite 94 und 95:

Die Struktur der Erwerbstätigen na

- Seite 96 und 97:

unter den Selbstständigen und Beam

- Seite 98 und 99:

433 000 Menschen arbeitslos, was ei

- Seite 100 und 101:

Jahresdurchschnitt 1999 standen mit

- Seite 102 und 103:

Abb. 7: Jahresdurchschnittliche Erw

- Seite 104 und 105:

Grundsätzlich haben ältere Arbeit

- Seite 106 und 107:

ders schwer zu vermitteln waren in

- Seite 108 und 109:

Abb. 10: Nahaufnahme der Arbeitslos

- Seite 110 und 111:

auf 697 700. Nur wenigen Arbeitslos

- Seite 112 und 113:

aus, berücksichtigt die Transferle

- Seite 114 und 115:

ein monatliches Nettoeinkommen von

- Seite 116 und 117:

Nutzung eigener Wohnungen oder die

- Seite 118 und 119:

halte lag 1998 mit 228 Euro noch um

- Seite 120 und 121:

Tab. 5: Anteile der Konsumbereiche

- Seite 122 und 123:

eine Annäherung festzustellen. 199

- Seite 124 und 125:

im Bundesdurchschnitt um 51 % zunah

- Seite 126 und 127:

schnitt 134 Euro, ein Zweipersonenh

- Seite 128 und 129:

Geschirrspülmaschinen, Mikrowellen

- Seite 130 und 131:

Abb. 5: Ausstattung privater Hausha

- Seite 132 und 133:

den stationären Telefonen 2000 ebe

- Seite 134 und 135:

Tab. 2: Wohnungen in Wohngebäuden

- Seite 136 und 137:

Neubau von Wohnungen der Schwerpunk

- Seite 138 und 139:

Gas (37,1 %) aufgrund der schon erw

- Seite 140 und 141:

gediehen als in den neuen Ländern.

- Seite 142 und 143:

gebiet bezahlte etwa ein Drittel de

- Seite 144 und 145:

Für ein Drittel der Alleinlebenden

- Seite 146 und 147:

Tab. 13: Gebaute Wohnungen in den n

- Seite 148 und 149:

waren es 37 %. Damit hat sich gegen

- Seite 150 und 151:

den kann, gilt dies für die Freize

- Seite 152 und 153:

6.4.1 Theater In der Spielzeit 1998

- Seite 154 und 155:

Tab. 2: Museumsarten und Zahl der B

- Seite 156 und 157:

schriften, aber auch Schallplatten,

- Seite 158 und 159:

7 Gesellschaftliche Mitwirkung 7.1

- Seite 160 und 161:

F.D.P. Die GRÜNEN konnten erstmals

- Seite 162 und 163:

Tab. 2: Wahlbeteiligung und Stimmab

- Seite 164 und 165:

sammenfassend ist festzustellen, da

- Seite 166 und 167:

7.3 Engagement in Berufsverbänden

- Seite 168 und 169:

Abb. 4: 7.3.3 Arbeitgeberverbände

- Seite 170 und 171:

Betriebsräte können in Betrieben

- Seite 172 und 173:

Tab. 5: Katholische Kirche 1 Jahr M

- Seite 174 und 175:

ten 1999 die Christvespern und Mett

- Seite 176 und 177:

Tab. 1: Kranke und unfallverletzte

- Seite 178 und 179:

halte erfolgten wegen bös- und gut

- Seite 180 und 181:

unfälle. Insgesamt war etwa jeder

- Seite 182 und 183:

Abb. 2: Todesursachen 1999 in Proze

- Seite 184 und 185:

Tab. 6: Berufstätige Ärztinnen un

- Seite 186 und 187:

Während die gestiegenen Fallzahlen

- Seite 188 und 189:

Tab. 10: Schwerbehinderte am 31. 12

- Seite 190 und 191:

Die gesetzliche Krankenversicherung

- Seite 192 und 193:

Abb. 5: Einkommensleistungen 1998 n

- Seite 194 und 195:

Tab. 1: Leistungen des Sozialbudget

- Seite 196 und 197:

1,8 Mrd. Euro), umfassten zusammen

- Seite 198 und 199:

9.5 Gesetzliche Krankenversicherung

- Seite 200 und 201:

Abb. 3: Leistungsempfänger der soz

- Seite 202 und 203:

Euro gewesen. 1999 wurden von den G

- Seite 204 und 205:

Das Kindergeld für das erste, zwei

- Seite 206 und 207:

15 810 der Erziehungsurlaub in Ansp

- Seite 208 und 209:

Unter den 1,45 Mill. Haushalten, di

- Seite 210 und 211:

Tab. 11: Ausgaben und Einnahmen nac

- Seite 212 und 213:

Darüber hinaus wurden 20 100 Maßn

- Seite 214 und 215:

10 Rechtspflege 10.1 Einführung Ei

- Seite 216 und 217:

ichtsinstanzen überprüfen zu lass

- Seite 218 und 219:

Bundesgebiet 6 200 Straftaten je 10

- Seite 220 und 221:

Unterscheidet man zwischen kriminol

- Seite 222 und 223:

Tab. 6: Einsitzende in deutschen Ju

- Seite 224 und 225:

passung an die neue Abgrenzung des

- Seite 226 und 227:

Abb. 2: Nettoausgaben der öffentli

- Seite 228 und 229:

Tab. 3: Kassenmäßige Steuereinnah

- Seite 230 und 231:

Tab. 6: Einkommensverteilung 1995 n

- Seite 232 und 233:

Aufgabe des Länderfinanzausgleichs

- Seite 234 und 235:

entstehen zum größten Teil über

- Seite 236 und 237:

Bei den Dienststellen des öffentli

- Seite 238 und 239:

neren Sicherheit« (öffentliche Si

- Seite 240 und 241:

12 Gesamtwirtschaft im Überblick 1

- Seite 242 und 243:

in konstanten Preisen erweitert. Au

- Seite 244 und 245:

Tab 1: Bruttoinlandsprodukt Jahr In

- Seite 246 und 247:

Beträge in Mrd. Euro ausgewiesen u

- Seite 248 und 249:

Tab. 4: Verwendung des Bruttoinland

- Seite 250 und 251:

Tab. 6: Verteilung des Volkseinkomm

- Seite 252 und 253:

Vom gesamten Arbeitnehmerentgelt en

- Seite 254 und 255:

Tab. 9: Entwicklung von Wareneinfuh

- Seite 256 und 257:

lagen 2000 - wie auch in den Vorjah

- Seite 258 und 259:

Bei den Ausfuhrpreisen ist seit 197

- Seite 260 und 261:

Ausland getan wurde. Maßgeblicher

- Seite 262 und 263:

Dennoch ist der Anteil der Landwirt

- Seite 264 und 265:

50 Hektar. Die Anzahl der Betriebe,

- Seite 266 und 267:

(11,9 Mill. Hektar) der LF weisen d

- Seite 268 und 269:

13a.4.3 Mehr Saisonarbeitskräfte a

- Seite 270 und 271:

Tab. 6: Durchschnittliche Hektarert

- Seite 272 und 273:

vereinigung die Viehbestände deutl

- Seite 274 und 275:

die Erzeugung von Rind- und Kalbfle

- Seite 276 und 277:

Tab. 10: Betriebe mit Waldfläche 1

- Seite 278 und 279:

Danach gibt es in Deutschland rund

- Seite 280 und 281:

13b.2 Betriebe im ökologischen Lan

- Seite 282 und 283:

Abb. 7: Anbauflächen auf dem Acker

- Seite 284 und 285:

Abb. 8: Betriebe mit Viehhaltung 19

- Seite 286 und 287:

Öko-Betrieben niedriger als bei al

- Seite 288 und 289:

14 Produzierendes Gewerbe 14.1 Bede

- Seite 290 und 291:

14.2.2 Betriebe, Beschäftigte, Ums

- Seite 292 und 293:

14.2.3 Produktion Ab dem Jahr 1991

- Seite 294 und 295:

Tab. 6: Investitionen der Unternehm

- Seite 296 und 297:

streckt sich die Tätigkeit des Aus

- Seite 298 und 299:

personalintensiv sind, differieren

- Seite 300 und 301:

14.5 Handwerk Das Handwerk umfasst

- Seite 302 und 303:

Abb. 5: Die zehn bedeutendsten Gewe

- Seite 304 und 305:

15.2.1 Unternehmen und Beschäftigt

- Seite 306 und 307:

Die Gliederung der Unternehmensums

- Seite 308 und 309:

Abb. 4: Einzelhandelsumsätze 2000

- Seite 310 und 311:

Doch der Tourismus wird inzwischen

- Seite 312 und 313:

Die wichtigsten Reisemonate sind er

- Seite 314 und 315:

Übernachtungen nahmen im Jahr 2000

- Seite 316 und 317:

der Gästeübernachtungen findet in

- Seite 318 und 319:

Jahren nur unwesentlich gestiegen (

- Seite 320 und 321:

15.4 Banken Im Rahmen einer hoch en

- Seite 322 und 323:

ezahlte Freizeiten), Arbeitgeberbei

- Seite 324 und 325:

Tab. 9: Absatz und Umlauf von festv

- Seite 326 und 327:

Tab. 10: Selbstständig Erwerbstät

- Seite 328 und 329:

16 Preise und Verdienste 16.1 Einf

- Seite 330 und 331:

Abb. 1: Preisindex für die Lebensh

- Seite 332 und 333:

das frühere Bundesgebiet seit 1962

- Seite 334 und 335:

16.4 Preisindex für Wohngebäude,

- Seite 336 und 337:

Abb. 4: Preisveränderungen 2000 ge

- Seite 338 und 339:

Verdienstrelation mit den unterschi

- Seite 340 und 341:

Frauen, aber nur etwa ein Zehntel d

- Seite 342 und 343:

Die im Vergleich zu den Arbeitertä

- Seite 344 und 345:

Tab. 7 b: Bruttomonatsverdienste de

- Seite 346 und 347:

Tab 9: Durchschnittliche Nettomonat

- Seite 348 und 349:

Tab. 10: Arbeitskosten je Arbeitneh

- Seite 350 und 351:

men zu befriedigen und gleichzeitig

- Seite 352 und 353:

und Modernisierung des Schienennetz

- Seite 354 und 355:

Das »Anti-Stau-Programm 2003- 2007

- Seite 356 und 357:

Einwohner über 18 Jahre wird erwar

- Seite 358 und 359:

nen weitgehend Ausflugs- und Flussk

- Seite 360 und 361:

Tab. 8: Personenverkehr der Verkehr

- Seite 362 und 363:

zu wichtigen Liberalisierungsmaßna

- Seite 364 und 365:

Abb. 2: Güterverkehr der Verkehrsz

- Seite 366 und 367:

Abb. 3: Getötete je 1 Mill. Einwoh

- Seite 368 und 369:

18 Energie und Rohstoffe 18.1 Energ

- Seite 370 und 371:

Rohöl in Benzin oder Dieseltreibst

- Seite 372 und 373:

Tab. 2: Primärenergieverbrauch im

- Seite 374 und 375:

Abb. 1: Primärenergieverbrauch nac

- Seite 376 und 377:

Tab. 6: Endenergieverbrauch nach En

- Seite 378 und 379:

Tab. 7: Einfuhr von rohem Erdöl na

- Seite 380 und 381:

19 Umwelt 19.1 Umweltökonomische T

- Seite 382 und 383:

jährlich ein deutlich höherer Rü

- Seite 384 und 385:

ten Einsatzes von Umweltressourcen

- Seite 386 und 387:

Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnun

- Seite 388 und 389:

Der Verpackungsverbrauch gesamt lag

- Seite 390 und 391:

(im Durchschnitt etwa 1,25 %) in Fo

- Seite 392 und 393:

einheitlich erfasste und aussagekr

- Seite 394 und 395:

Von wenigen Ausnahmen abgesehen hat

- Seite 396 und 397:

und auch eine vermutete Angleichung

- Seite 398 und 399:

echnet insgesamt 33,9 Mrd. Euro geg

- Seite 400 und 401:

Tab. 11: Neuzulassungen und Bestand

- Seite 402 und 403:

Die Schutzkategorie der Nationalpar

- Seite 404 und 405:

20 Deutschland und die Europäische

- Seite 406 und 407:

den. Regelmäßige Berichte der EU-

- Seite 408 und 409:

Zum Stichtag 1. Januar 1999 wurden

- Seite 410 und 411:

Agrarsubventionismus zurückdränge

- Seite 412 und 413:

ei die Bandbreite von 17 bzw. 22 Ei

- Seite 414 und 415:

20.6 Gesamtwirtschaftliche Entwickl

- Seite 416 und 417:

11 170 Euro auf. Der Wert für Deut

- Seite 418 und 419:

Tab. 8: Außenhandel 2000 Land Einf

- Seite 420 und 421:

leistungstransaktionen sowie der Ü

- Seite 422 und 423:

chen die Bruttoeinkommen mit 891 Eu

- Seite 424 und 425:

Die Autoren Die Autoren des Teils I

- Seite 426 und 427:

len, aber mehr noch stellt sich der

- Seite 428 und 429:

sellschaftspolitik« der Universit

- Seite 430 und 431:

mit Kollegen aus insgesamt 18 europ

- Seite 432 und 433:

Abb. 1: Die Zufriedenheit mit dem L

- Seite 434 und 435:

Die Lebenszufriedenheit der Mensche

- Seite 436 und 437:

als Ausdruck emotionalen Wohlergehe

- Seite 438 und 439:

fast keine Bedeutung. Diejenigen, d

- Seite 440 und 441:

Anfang der 90er-Jahre besonders hä

- Seite 442 und 443:

3 Zufriedenheit in Lebensbereichen

- Seite 444 und 445:

Tab. 1a: Anteile eher Zufriedener u

- Seite 446 und 447:

genannten Bereichen seit 1990 zu ei

- Seite 448 und 449:

(Realschulabschluss) und hinsichtli

- Seite 450 und 451:

Abb. 2: Veränderungen der Zufriede

- Seite 452 und 453:

deutschland seit diesem Zeitpunkt z

- Seite 454 und 455:

Tab. 1: Die Wichtigkeit von Lebensb

- Seite 456 und 457:

scher Einfluss) empirisch nachgewie

- Seite 458 und 459:

in der Vergangenheit, in der Zukunf

- Seite 460 und 461:

der Bundesrepublik und der eigenen

- Seite 462 und 463:

2000. Rentner sehen in beiden Teile

- Seite 464 und 465:

C Lebensbedingungen und ihre Bewert

- Seite 466 und 467:

Hier verbergen sich allerdings alte

- Seite 468 und 469:

Tab. 3: Lebensstandard in Deutschla

- Seite 470 und 471:

es neun Prozent der Bevölkerung, i

- Seite 472 und 473:

5.4 Zufriedenheit mit dem Lebenssta

- Seite 474 und 475:

6 Gesundheit Die Sicherstellung ein

- Seite 476 und 477:

wechsel vor allem die Kassen mit de

- Seite 478 und 479:

Tab. 3: Arztbesuche und durchschnit

- Seite 480 und 481:

internationalen Vergleich besonders

- Seite 482 und 483:

Die Bewegungen zwischen den Kassena

- Seite 484 und 485:

7.1 Berufliche Weiterbildung und Er

- Seite 486 und 487:

deutlich stärkere Rolle als in Wes

- Seite 488 und 489:

nicht verbessern«, und führt dies

- Seite 490 und 491:

Tab. 3b: Struktur der Maßnahmen zu

- Seite 492 und 493:

erhaltene Teilnahmebescheinigung »

- Seite 494 und 495:

8 Situation und Erwartungen auf dem

- Seite 496 und 497:

Tab. 1b: Arbeitsmarktbeteiligung in

- Seite 498 und 499:

Ostdeutschland aber auch arbeitslos

- Seite 500 und 501:

10 %) waren im Jahr 2000 der Ansich

- Seite 502 und 503:

sinkende Fertilitätsraten waren in

- Seite 504 und 505:

Tab. 1: Eigentumsstatus privater Ha

- Seite 506 und 507:

9.2 Wohnungsmieten In der DDR waren

- Seite 508 und 509: von Altbauten sind die durchschnitt

- Seite 510 und 511: Abb. 2: Verteilung der Bruttokaltmi

- Seite 512 und 513: Tab. 7: Einschätzung des Wohnumfel

- Seite 514 und 515: 10.1 Wahrgenommene Umweltbeeinträc

- Seite 516 und 517: 10.2 Zufriedenheit mit dem Zustand

- Seite 518 und 519: Tab. 2: Zufriedenheit mit dem Zusta

- Seite 520 und 521: entsprechende Anteil mit 27 % noch

- Seite 522 und 523: Tab. 3: Umweltrelevante Einstellung

- Seite 524 und 525: 11 Familie Unter einer Familie wird

- Seite 526 und 527: in einem gemeinsamen Haushalt. Dami

- Seite 528 und 529: Abb. 3: Der Anteil unverheirateter

- Seite 530 und 531: Abb. 5: Der Anteil nicht geschieden

- Seite 532 und 533: Tab. 4: Kinderwünsche West Ost in

- Seite 534 und 535: Tab. 1: Einstellungen zur Rolle der

- Seite 536 und 537: Aus Tabelle 2 ist ersichtlich, dass

- Seite 538 und 539: Tab. 5: Stellenwert der Berufstäti

- Seite 540 und 541: zeigen die Daten, dass sich der Ant

- Seite 542 und 543: Abb. 1: Anteil der jungen Erwachsen

- Seite 544 und 545: Abb. 3: Anteil der jungen Erwachsen

- Seite 546 und 547: schaft bei den Nicht-Deutschen. Doc

- Seite 548 und 549: in den 90er-Jahren nahezu verdoppel

- Seite 550 und 551: engagieren und sportlich aktiv sind

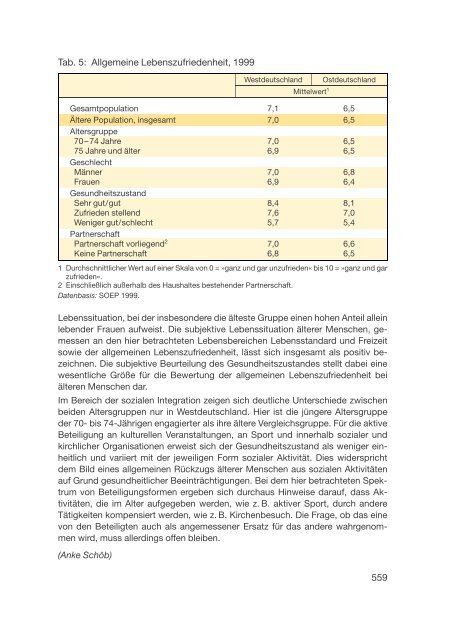

- Seite 552 und 553: Tab. 1: Strukturmerkmale der älter

- Seite 554 und 555: Abb. 2: Wichtigkeit von Lebensberei

- Seite 556 und 557: 9 % der westdeutschen und 3 % der o

- Seite 560 und 561: 15 Einstellungen zur Zuwanderung un

- Seite 562 und 563: Tab. 2: Befürwortung der völligen

- Seite 564 und 565: ses Ziel weitgehend Konsens -, als

- Seite 566 und 567: Abb. 3: Diskriminierende Einstellun

- Seite 568 und 569: Tab. 4: Kontakte zu in Deutschland

- Seite 570 und 571: D Sozialstruktur 16 Soziale Schicht

- Seite 572 und 573: erheblichen Teil der ehemals Erwerb

- Seite 574 und 575: Tab. 2: Indikatoren der objektiven

- Seite 576 und 577: ungen finden sich in Westdeutschlan

- Seite 578 und 579: der Mittelschicht. Auch der Anteil

- Seite 580 und 581: 17 Einkommensverteilung und Armut M

- Seite 582 und 583: Tab. 1: Haushaltsnettoeinkommen der

- Seite 584 und 585: Anstieg der Ungleichheit, der sich

- Seite 586 und 587: der 50-%-Schwelle hat sich in Deuts

- Seite 588 und 589: mutspopulation [FGT(2)] gewichtet s

- Seite 590 und 591: Tab. 5b: Betroffenheit von Armut un

- Seite 592 und 593: neren Großstädten. Mieter sind we

- Seite 594 und 595: Tab. 6: Einkommensdynamik: Quintils

- Seite 596 und 597: sonen sind mehr oder weniger perman

- Seite 598 und 599: 18.1 Politisches Interesse und poli

- Seite 600 und 601: gleichbare Entwicklung hat auch die

- Seite 602 und 603: Tab. 1: Mitgliedschaft in Organisat

- Seite 604 und 605: knapp vier Prozentpunkte unter dem

- Seite 606 und 607: Tab. 2: Vertretungsgefühl von Mitg

- Seite 608 und 609:

grundsätzlich als die beste Staats

- Seite 610 und 611:

völkerungsgruppen relativ ähnlich

- Seite 612 und 613:

Kernbereichen nur unwesentlich unte

- Seite 614 und 615:

Dieses Muster existierte bereits im

- Seite 616 und 617:

F Deutschland und Europa 20 Lebensb

- Seite 618 und 619:

in Slowenien geben zudem rund drei

- Seite 620 und 621:

eobachten. In Ungarn reichen die Pr

- Seite 622 und 623:

Außer in Ungarn sind die Bürger m

- Seite 624 und 625:

21 Sozialer Zusammenhalt in europä

- Seite 626 und 627:

Slowenen. Auch bei den übrigen Kon

- Seite 628 und 629:

indung wahrgenommen werden. Acht vo

- Seite 630 und 631:

Tab. 4: Kriminalitätsbelastung und

- Seite 632 und 633:

Stichwortverzeichnis Kursiv gesetzt

- Seite 634 und 635:

Einfuhr 252 ff., 275 Einfuhrpreise

- Seite 636 und 637:

Integration s.a. Ausländer - polit

- Seite 638 und 639:

Schulabschluss 61, 78 f. Schulden

- Seite 640:

- Freizeit 442 ff., 451, 547 - gese